「ヒラギノ」を生み出した書体デザイナー

書籍・雑誌はもちろんのこと、高速道路の標識などご自身が手がけた「ヒラギノ」が様々なところで使われるようになって、どのように感じますか?

鳥海:もう慣れちゃっています。そういうものだなっていう風に。

はい、あの時は、晴れがましい気持ちでしたね。昨日のことのように覚えています。

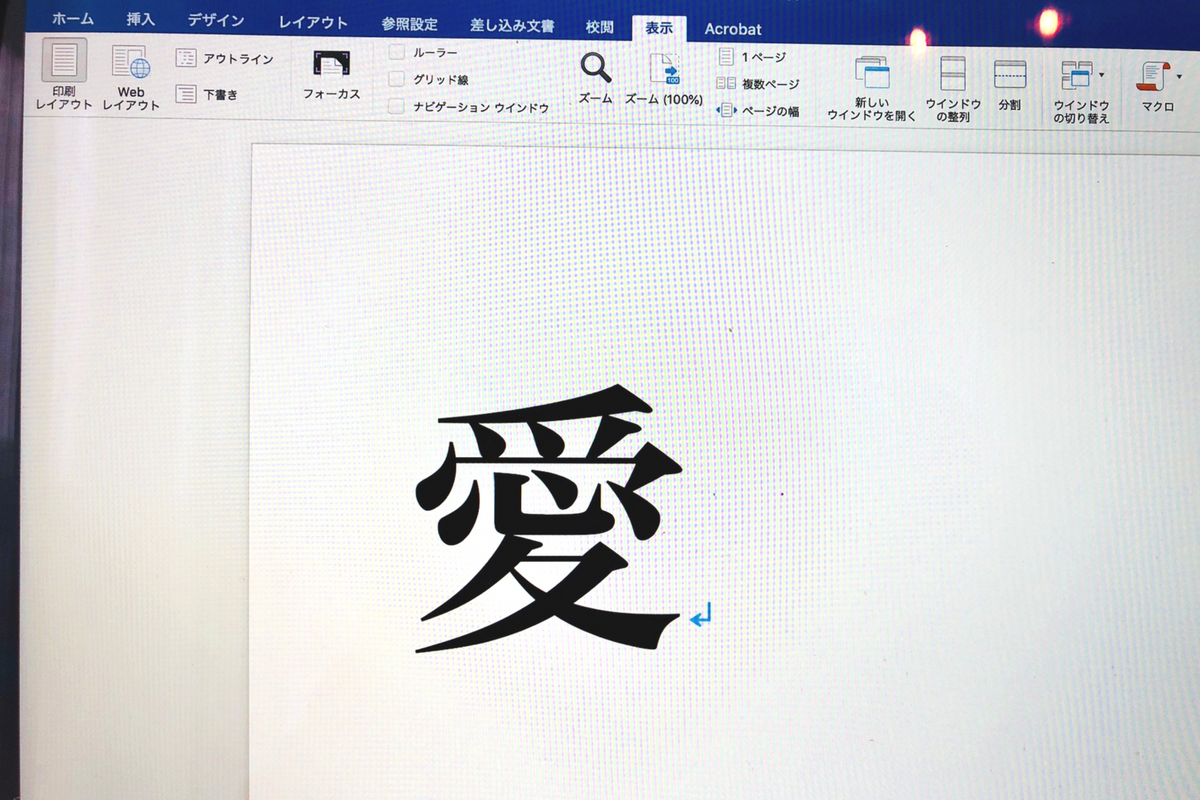

ジョブズがヒラギノ明朝体のウェイト6の「愛」っていう文字を指差して「Cool.」とおっしゃった瞬間は、本当に嬉しかったですね。会場の皆さんも少しざわついた感じでした。

作った文字が、こんな風に日の目を見ることができたのは幸せです。

大学中退後、スタンフォードでカリグラフィの講義に熱中したというジョブズ。

マッキントッシュの開発においてもフォントに強いこだわりを持っていた。

実はこの書体が発表されるまで、DTPにおいて使える本文用書体といえば、モリサワさんの「リュウミンL」か、フォントワークスさんの「マティス」くらいしか無くて。ちゃんと使える本文用書体が非常に少なかったんです。

当時は写植・版下からDTPへの移行期だったので、むしろ写植であまり使われない書体がDTPに解放されていた印象があります。だからヒラギノを出した時は「DTPの世界は、全部ヒラギノになるぞ!」って思っていたんですよ。でも、そんなに変わらなかったですね(笑)。

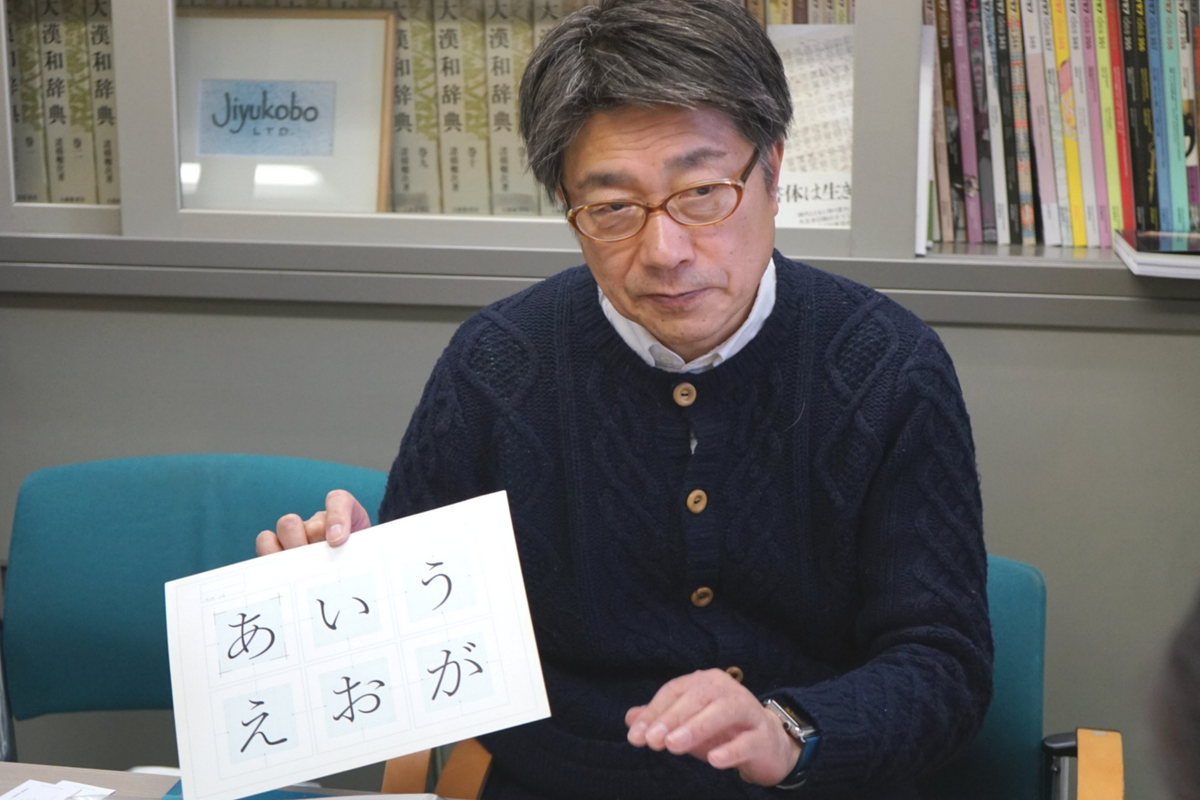

「仮名(かな)」ですね。ヒラギノは字游工房で初めて手がけた書体だったんです。漢字はみんなで手分けして作りましたが、仮名はどうしても自分で作りたくて……。

やはり、明朝体において最も大事なのは一番使用頻度が高い仮名なんです。

仮名の出来・不出来によって書体の良し悪しが変わると言われるほど。

それに、漢字はある程度既存の書体を元にして作るのですが、仮名は別。ゼロから、オリジナルで作らなければならないんです。

一つの書体を作るのに、大体2万3千字以上の文字を作る必要があります。ですから、書体は基本的に3〜4人ほどのチームで制作します。しかし仮名だけは1人で担当するんです。

字游工房を立ち上げる前、写研にいた頃は、仮名のデザインは私の上司だった橋本和夫さんや、のちに字游工房の社長となる鈴木勉さんが担当しており、私はほとんど作らせてもらえませんでした。

なので、今回は自分が作りたいと名乗り出たんです。しかし、私ときたら半年かかっても上手くいかず……。一応形にはしたのですが、それを書道家の石川久楊さんが見て、全然駄目だとおっしゃるわけですよ。

大日本スクリーン製造は京都市に本社を構えており、鴨川左岸にある地名、柊野(ひらぎの)に由来して「ヒラギノ」と名付けられた。

いえ、通常、開発中の文字を外に出すことは、あまりしないと思います。そういう意味でも、私たちの知らないところでクライアントが石川さんに見せていていたので、最初は「なんで勝手に外の人に見せるんだ」って少し反発しました。

でもクライアントの立場で考えれば大きな金額を動かしているわけだし、責任もあるんだろうなと思って、その石川さんからのフィードバックを渋々受け取ったんです。

フィードバック資料を見ると、修整の提案や指摘がびっしりと赤で書き込まれていました。どれも具体的で的を射た内容でした。例えば「筆の返しがないなんてあり得ない」とか。書をやっている人の多くはそう言うんです。

ただ、これは必ずしも正しいとは言い切れない。明朝体の仮名にとって大事なのは「筆で書く」ことですが、しかし明治期に作られた仮名に全てに「筆の返し」があるのかというと、そうじゃないんですよ。

そう。だから、これじゃなきゃ駄目だというわけでもない。しかし筆の返しを表現することによって妙にリアリティを持った文字になるのも事実です。そういう意味では石川さんはヒラギノに、より「手書き感」を取り入れたかったのかもしれません。

でも、この資料が届いた時は驚きましたよ。当時社長だった鈴木さんも、それを見て心配して「鳥海、どうなんだ?」と聞いてきて。

「指摘通りだと思います」と答えたら、「じゃあ直せ」と。

それで、ほぼ石川さんの赤に沿って直したものを再納品したのに、なんとまた石川さんから修整指示が来ちゃったんですよ。

3回目も来るのかなって、ドキドキして待っていたんですが来なかった。担当の人に聞いたら「キリがないので、石川さんに見てもらうのはやめました」って。これではいつまで経っても終わらないと思ったんでしょう(笑)。

いえ、ヒラギノは、そういった感覚に至るまでの文字ではないです。そもそもコンセプトも違いました。「水のような、空気のような文字」を目指して最初に制作したのは、初の自社フォントである「游明朝体」でしょうか。