日本一新しい美術大学

秋田公立美術大学(以下、秋美)は、2013年に開学した日本一新しい美術大学だ。

秋田と聞いてまず思い浮かぶのは、多彩な「文化」である。なまはげ、秋田蘭画、川連漆器、白井晟一の建築群などで知られる秋田は、もともと文化政策が盛んな土地だった。秋美の大元になった秋田市立工芸学校が開学したのは1952年のこと。戦後間もない時期に工芸学校が生まれていることからも、秋田の人々がいかに文化を大切にしてきたかがわかる。

その一方で、秋田はさまざまな課題が顕在化しやすい「課題先進県」ともいわれている。高齢化率、人口減少率、自殺率などで不名誉な全国1位を獲得したことがあり、ある意味で「現代日本の課題」を考えるのに適したモデル県ともいえるだろう。

豊かな文化をもちながら、社会問題が顕在化しやすい秋田。こうした土地で、新たな美大が生まれたのはなぜだろうか?

今年で開学10周年を迎える秋美では、特設サイト「AUA Chronicle(アキビクロニクル)」がオープンし、10周年記念事業が展開されている。

これに先駆けてTDでも、2022年に秋美の岸健太氏と岩井成昭氏へのインタビューを実施した。そこでの話題から「ものづくりデザイン」「粘菌研究クラブ」「農業と美術」の3つのテーマに注目。実際に秋美を訪れて取材した。

新屋地区に位置する”古くて新しい”キャンパス

秋田駅からバスに20分ほど揺られていると、一級河川の雄物川(おものがわ)が見えてくる。そこに架かる全長586メートルの秋田大橋を渡りながら、日本海側にだけ大きな防風柵が設けられているのが目に留まった。「柵がないと風が強くて冬は歩けないんですよ」と、地元出身の大学職員の方が教えてくれた。

秋美は、日本海にもほど近い雄物川西岸の新屋(あらや)地区に位置する美術大学だ。開学は2013年と比較的新しいが、元々この場所には前身となるいくつかの学校が建っていた。そのため、キャンパスには意外にも年季を感じさせる風格が漂っている。

秋美の美術学部は、以下5つの専攻で構成される。

アーツ&ルーツ専攻

ビジュアルアーツ専攻

ものづくりデザイン専攻

コミュニケーションデザイン専攻

景観デザイン専攻

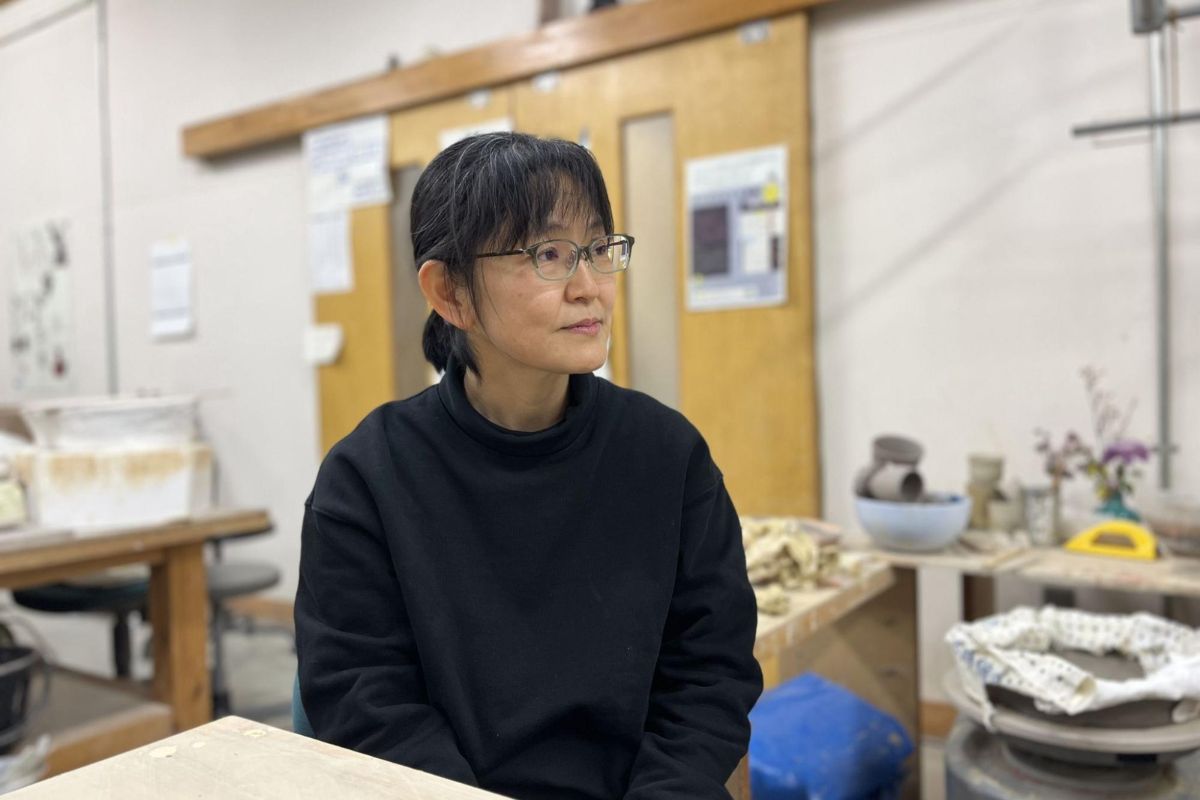

最初にインタビューしたのは、ものづくりデザイン専攻のお二人。「ガラスと陶芸」が融合したような制作をする大西珠江さん(2023年3月卒業)と、同専攻で陶芸を指導する安藤郁子教授だ。

特有の「非専門的」なカリキュラム

現在は京都市立芸術大学大学院で美術研究科 工芸専攻 陶磁器に所属している大西珠江さんは、秋田から遠く離れた四国の出身。高校時代にガラス工房を訪れたことがきっかけで、大学でガラス制作をしたいと考えて秋美に進学した。

しかし、大西さんのように入学前から「専門」が定まっていた学生はレアケースであるという。一般的な美大では受験時にはすでに専攻がわかれているが、秋美の場合、受験生は共通の総合入試を受験し、1・2年次には専攻でわかれることなく、全ジャンルを横断的に学ぶことになっている。

この独特なカリキュラムについて、安藤郁子氏は次のように語る。

安藤郁子氏(以下、敬称略):表現メディアが多様化した現代では、なかなか「ガラスをやりたい」「陶芸をやりたい」と入学前から決められる学生はそう多くはありません。でも、大学に入って実際に素材に触れることで「自分に合いそう」「やってみたい」と思う学生ならたくさんいます。入学時にはどうなるかが誰にも見えないので、思いがけず「化ける」学生が出てくるのを私たち教員も毎年楽しみにしているんです。

安藤:ものづくりデザイン専攻では、まず全員が2つの素材を扱います。前半では「彫金」「ガラス」「漆」「プロダクトB」の中から1つ、後半では「木工」「染」「陶芸」「プロダクトA」の中からもう1つを選ぶ。最終的に2つの素材に触れるカリキュラムになっています。

安藤:「ものづくり」とひと括りにといっても、たとえばガラスと陶芸は「入口」が全く別もの。陶芸ならまず「ろくろ」を学んで、ガラスならまず……と、スタートから考え方が違うんです。でも2つの素材に触れることで、それぞれを相対化して見られるようになります。その結果「陶芸ならこう」「ガラスならこう」という限定的な「出口」に縛られることなく、新鮮な目で素材を扱えるようになるのが本専攻の特徴なんです。

安藤:はい、ありません。陶芸なら私、ガラスならこの先生と、素材ごとに担当がいるので、必要に応じて、学生は専攻も飛び越えながら色んな先生に質問しに行っています。

このやり方のデメリットを挙げるなら、陶芸の教員は私一人しかいないので、たとえば陶芸だけを深堀りしたい学生には物足りないところがあるかもしれない、という点でしょうか。

ですが先ほどもお話ししたように、学生にとっては「陶芸」という枠組みに縛られずに制作できること、そして教員にとっても、さまざまな専門の先生と一緒に過ごせるおかげで「ものづくり」という広い視野から思考できるというメリットを感じています。

「ガラス」の知られざる可能性

大西珠江氏(以下、敬称略):今日は2つの作品を持ってきました。ひとつが土でつくった《寛容》(2021年)、もうひとつがガラスでつくった《ここにいる》(2022年)です。

大西:ガラスは特殊な素材で、まず「直接手で造形することが難しい」素材なんです。私は入学前からガラス志望でしたが、陶芸の授業を受けたとき「直接手で造形することが好きだな」と気が付いて。それで「ガラスを手でつくりたい」と思ったのが制作のきっかけでした。

調べてみると、すでに同じ発想でガラスを手で造形している作家さんが見つかり、たまたま秋美でオンラインレクチャーを受けられたので、まずは真似からでもいいやと自分でも実験してみました。

ガラスをパウダー状に砕いて、工作などで使うでんぷん糊と水に混ぜて練るとペースト状のガラスができます。それを手で造形したあとに窯で焼くという流れです。

大西:そうです、そうです。上の黒い部分だけ別につくって、焼くときに土台となっている吹いて作った部分にくっつけました。ただ、ガラスは焼き始めると形が溶けて崩れてしまうので、タルクという耐火用の粉に作品を埋めて、形が崩れないようにして窯で焼いています。

大西:この白っぽい色がガラスらしい色なんですけど、ガラスの素材だけだと成形しづらかったので、小麦粉や片栗粉を混ぜてみました。

その状態で焼くと、窯の温度が500℃くらいに達したところで粉が炭化して黒くなります。それより高温になると炭がガラスと融合するので、500℃をキープするように窯にプログラムすることで炭を焼き飛ばすことができます。ただ今回は作品が乾燥しないままで焼いたので、粉がガラスパウダーと一体化して黒くなりました。

陶芸とガラスの共通点

大西:よくテレビなどで紹介されるのは「ホットワーク」です。吹き竿を使い、溶けたガラス種に息を吹き付けて風船のように膨らませ、冷えて固まらないうちに形を整え、装飾などを施すやり方ですね。高温のガラスを扱うので、技術も経験も必要になります。

ほかにも、窯を使った「キルンワーク」という技法があります。石膏でつくった型に溶けたガラスを流し込んで成形するやり方です。流し込みを窯の中で行うので、窯をプログラムしたあとは溶けたガラスに任せて祈るしかないところがあります。

大西:そうだと思います。陶芸で扱う土とガラスは別の素材ですが、自分の中では共通点がたくさんあって。まず、どちらにも「焼く」というプロセスがあります。次に、焼く中で形が変わりうること。さらに、陶芸で使う釉薬(ゆうやく)はそもそもガラス質なので、釉薬を塗って焼かれる陶芸は、土の表面をガラスでコーティングしているような状態になるんです。

そんな両者の接点を考えていると、私は土やガラスの素材が焼かれる過程で見えてくる独自の「表情」に興味があるんだなとわかってきました。これは、2つの素材を扱わないと見えてこなかったことだと思います。

大西:この作品がターニングポイントになりました。それまでは何をつくっても枠を越えられない感じがしていたのですが、ただ素材と向き合う中で「自分にもこんな造形ができるんだ」ということを発見して。先生からも「こういう造形がつくれたんだね」というポジティブな反応をいただきました。

手元は工芸、思考はデザイン

大西:大学の工房は、陶芸もガラスも距離感が近くて、同じ部屋を区切ったようなつくりで行き来しやすく、陶芸の窯もガラスの窯も自由に使える環境で制作していました。

アトリエの作業スペースも、陶芸は一人につき机一台なんですが、ガラスはみんなで大きな机を共有することになっています。なので、ほかの人から影響されながら作業したいときには大きい机を使っていました。

大西:ガラスの制作、特にホットワークはグループワークになるからです。1000℃以上ある危険な熱を扱うので、学生が制作する際には最低一人のアシスタントをつけるルールがあります。お互いに「危ないよ」「通ります」みたいに声がけしたり、アシスタントに「こうしてほしい」とはっきり意志を伝えたりすることが必要不可欠なんです。

だからガラス制作の現場では、コミュニケーション能力が重視されますし、そんな工房でのやり取りが好きでガラス作家をしているという方もいます。

大西:ものづくりデザイン専攻では学生同士のグループワークや企業さんとのコラボレーションなどを行う授業があり、私はそこで鍛えられました。

基本的にものづくり「デザイン」なので、専攻全体で、相手に伝える力を重視しているところがあります。手元は工芸だけど、思考はデザインみたいな。

先生方も純粋に工芸だけをやっている方は少なくて、安藤先生も作品と人の心に向き合った「場づくり」に取り組まれています。そんな先生方からの影響は大きいのかなと。

ものづくりの社会的役割

安藤:私は元々普通に陶芸作品をつくっていたんですが、あるとき障がい者の方の陶芸に「根源的な力」を感じて魅了されたことがありました。秋田に来てから、そうした方々との関わりが生まれて展覧会を企画するようになったんです。

最初は「質の高い作品を見てもらいたい」という気持ちで企画していました。でも、だんだんと「作品の質」ではなく、人が生きることの大変さ・壮絶さという視点から作品を見るようになっていって。その人がどんな風に生きて、どんな経緯で表現するようになったのか──そんな視点から見ると、自分の世界が広がっていった気がしたんです。

安藤:そうです。たとえば「誰も自分を理解してくれない」と感じている障がい者の方から出てきた形を、その人固有の言葉として受け止めてみると、質の高低に関係なく「こういうことなんだね」と受け止めることができる。それを相手が「伝わった」と実感すると、大げさなようですが、お互いに生きていてよかったと思える瞬間が生まれるんです。

私自身、陶芸作家としてそんな風に癒えた経験が何度もありました。なので、ものづくりの社会的役割として「人を癒やす」という面は確かにあるのかなと。その意味では、障がいの有無も学生かプロかも関係ありません。

そんな目で日々学生を見ていると、形をつくりながら自分をつくっているなと感じる場面があります。大西さんが《寛容》をつくったときもそうでした。そういう場面に立ち会えるのは教育現場ならではのことですね。

手で造形することの意味

質の高低ではない陶芸作品──そう聞いて最初に思い浮かべたのは、子どものころに経験した「ねんど遊び」だった。ねんど遊びの醍醐味は、なんといっても感情の機微が形となってストレートに反映されること。取材が終わったあとに、安藤氏の話していた「根源的な力」は、「手と粘土の間の媒介物の少なさ」からくる直接的な喜びのことなのではないかと思った。

そう考えると、大西さんが「陶芸とガラスをつなげること」にこだわっていたことも腑に落ちる。つまり大西さんの制作は、手で直接造形することからくる「根源的な力」を、ガラス制作に持ち込もうとする試みだったのではないだろうか。

大西さんにとって、ターニングポイントになった《寛容》が出来たとき、本人も「自分にもこんな造形ができるんだ」という発見があったことを話していた。これは、安藤先生のいう「形をつくりながら自分をつくる」具体的な場面のひとつだろう。

障害の有無やプロ/アマに関わりなく「人を癒やす」という「ものづくり」の側面──これは「課題先進県」といわれる秋田で、美大が果たせる役割のひとつであるかもしれない。

続いて、次回は「粘菌研究クラブ」という、秋美ならではの「クラブ活動」の内容を紹介したい。

※次回「開学10周年、秋田公立美術大学の現在 vol.2」は2023年6月23日公開予定です。

安藤郁子(あんどう・いくこ)

青森県弘前市生まれ。秋田公立美術大学ものづくりデザイン専攻教授。NPO法人アートリンクうちのあかり代表理事。2007~2012年にかけて「魅せられる・・・今、注目される日本の陶芸」展(滋賀県立陶芸の森、ニューオータニ美術館)が日本、フランス、アメリカを巡回。2019年には「BREAKING THE CEILING: JAPANESE WOMEN IN CLAY Lacoste/Keane Gallery」(Lucy Lacoste Gallery、ボストン)、2021年には「うつわの未来へ」(益子陶芸美術館)に参加。その他個展、グループ展多数。

大西珠江(おおにし・たまえ)

2000年生まれ。2023年、秋田公立美術大学を卒業後、現在は京都市立芸術大学大学院美術研究科工芸専攻陶磁器領域に在籍。こころの「いばしょ」という概念や生物のもつ生命の起源、造形から自身のテーマを探りつつ、ガラス・土の異素材を学ぶ中で見出した、「素材間の境界の曖昧さ」の研究を続けている。