加賀百万石が育んだ芸術の土壌

山村慎哉氏(以下、敬称略):金沢は元々、加賀百万石で知られる前田家の城下町でした。前田家は幕府から疑念を抱かれないよう、文化振興で藩の威信を示したため、その結果、殿様から庶民に至るまでが芸術文化に関心をもつようになったんです。

こうした町の気風が後押しとなり、終戦後すぐに本学の構想が生まれ、1946年に金澤美術工藝專門学校として開学したのが本学の始まりです。金沢には伝統的な文化が残る一方で、時代の先端を担う金沢21世紀美術館といった拠点もあり、古い文化と新しい文化が見事に調和する町となっています。

そんな本学を象徴する言葉が「手で考え、心でつくる」です。これはかつての教員が残したとされる言葉で、ものをつくることが「つくりながら、試み、考える」ことであること、そして「心をこめて」行うべきことであることを示しています。実は柳宗理氏の「手で考える」という言葉が基になっているようですが、いつの時代からか語り継がれた大切な言葉となっています。

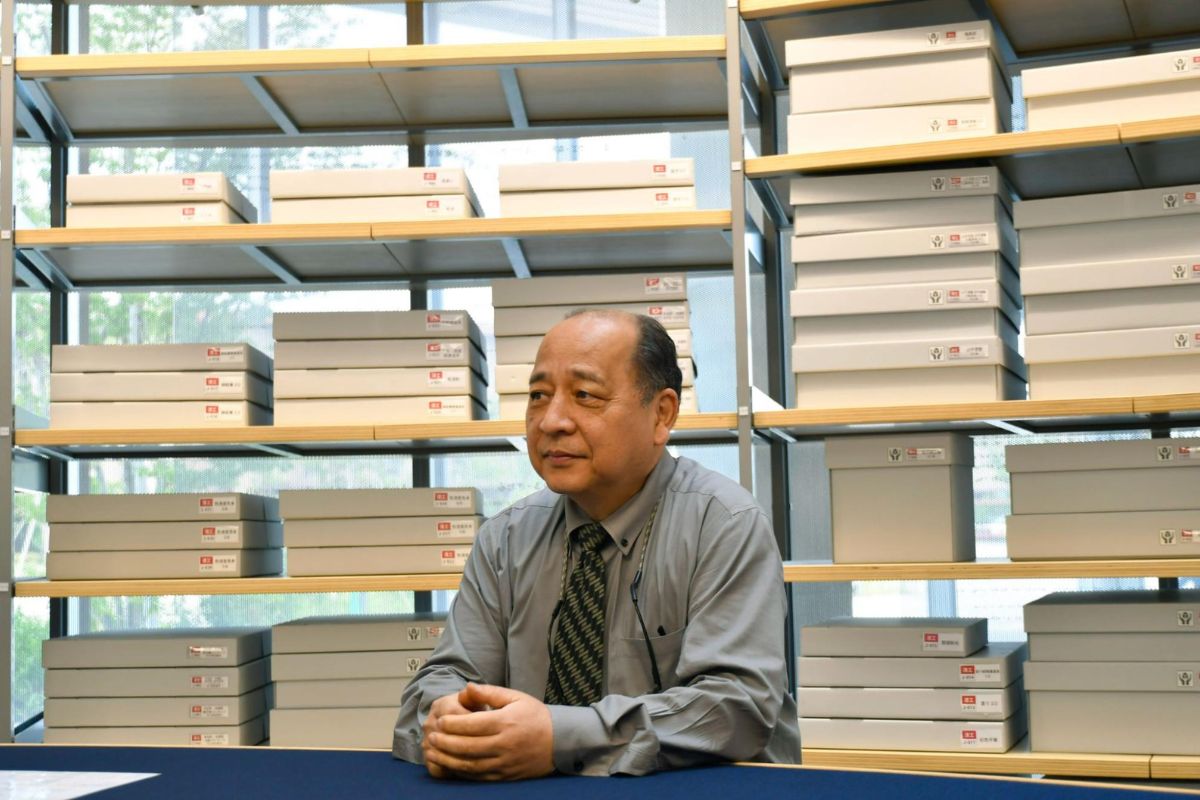

山村:金沢市政120周年記念事業として2009年にスタートした「平成の百工比照(ひゃっこうひしょう)」というプロジェクトがあります。

百工比照とは、加賀藩五代藩主・前田綱紀が編纂した、さまざまな工芸資料を収集・整理・分類した工芸標本集のことを指します。「百工」は諸種の工芸の意味で、「比照」は比較対照するという意味です。当時、工芸振興のために百工比照が町の人々に披露されたのですが、これを現代に蘇らせようというプロジェクトです。

金沢市と本学が共同で進めている本事業には、開始以来、市から毎年継続的に予算が拠出されています。それを受けて工芸科の教員が日本中を回り、金工・漆工・陶磁・染織の4分野で合計数千点におよぶ資料を収集してきました。

現在、これらは大学附属図書館で一般公開されています。収蔵箱に収められた各種資料(技法、制作工程、材料にかかわる見本や道具類、完成した製品など)を実際に手にとって閲覧できるほか、データベースで検索することも可能です。

学生や教職員はもちろん、金沢には工芸関係者も多いので、そうした方々に見ていただくことも想定しています。また、将来的に失われる可能性のある技術や技法を残すべく、加賀象嵌・蒔絵・九谷焼・加賀友禅の制作工程を撮影した映像も公開しています。

67の共通工房が拓く学びの横断性

山村:2023年10月に金沢大学工学部跡地にある現キャンパスに移転しました。それに伴い新キャンパスに新設されたのが「共通工房」です。

近年、アートの世界ではジャンルの垣根がなくなってきていて、工芸の学生が現代美術の作品を制作したり、逆にデザインの学生が工芸的な作品を作ったりすることも珍しくありません。一方で大学の仕組みや制度上は、デザイン科であれば必然的にデザイン教育を中心とせざるを得ず、新しい状況に柔軟に対応するのが容易ではありませんでした。

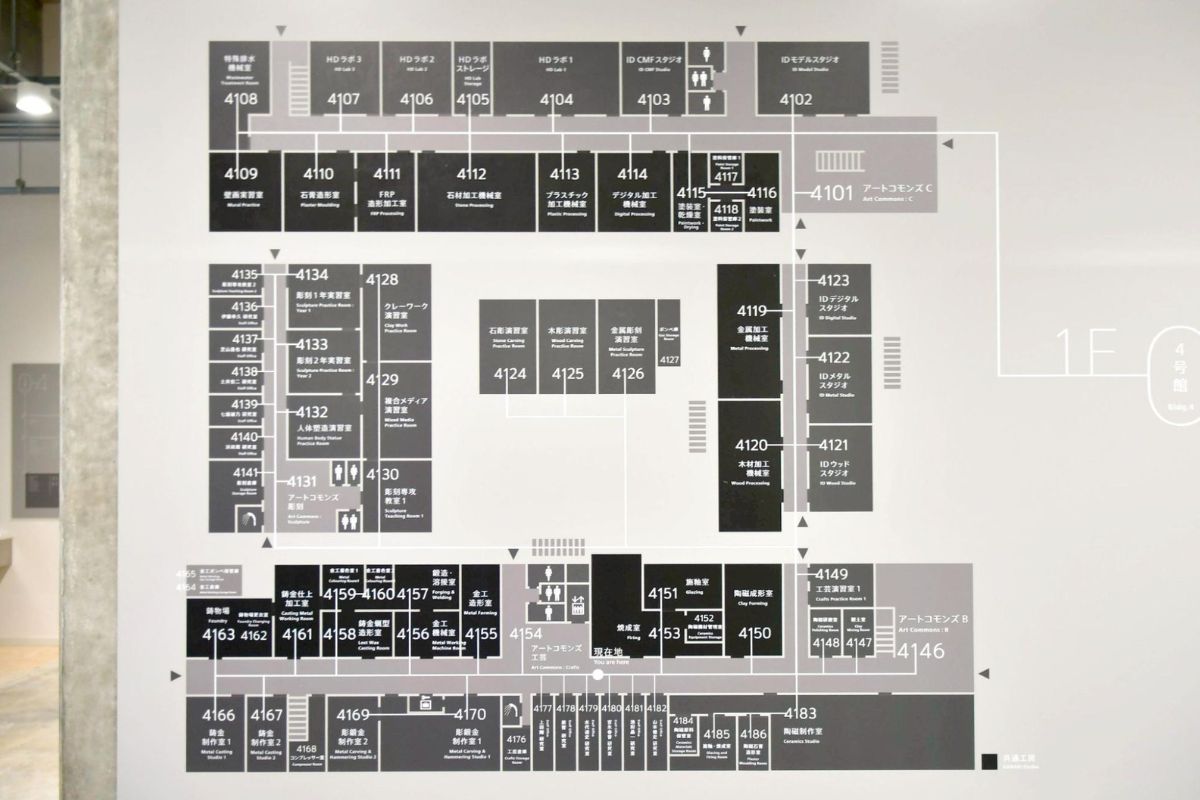

そこで新キャンパスの設立に伴い、学生がそれぞれの専攻の枠を越えて学びを深められるよう、共通工房を設置しました。キャンパスの中庭にある「創作の庭」を囲むように配置された工房群で、専門に応じて「絵画エリア」「彫刻・デザインエリア」「工芸エリア」「メディアエリア」の4つのエリアに67の専門スタジオが整備されています。

山村:はい。専攻にかかわらず、学生は誰でもすべての工房を利用できます。たとえば絵画エリアでは、フレスコ画やモザイク画、版画など、それぞれの特性に応じた高度な作業が行える工房を整備しました。

彫刻・デザインエリアでは、石材、金属、木材、プラスチック、石膏など、素材に応じた立体物の制作が可能で、工芸エリアでは、鋳金、彫鍛金、陶磁、染織、漆木工の素材ごとに5つの専門工房を設けています。

メディアエリアでは、コンピュータールーム、出力センター、録音スタジオ、映像スタジオ、アニメーションスタジオ、カラー調整スタジオ、撮影スタジオ(大・中・小)、フィルムラボ、シアターが設置され、それぞれ専門性の高い作業を行うことが可能です。

共通工房という考え方自体は、すでに他の美大でも取り入れられていますが、本学の共通工房の大きな特徴は、すべての工房に専門スタッフを常駐させている点にあります。

せっかく専門性の高い工房を作っても、そこにある機材や道具の使い方がわからなければ十分に活用できません。教員をその指導の担い手として配置することもできますが、先生方も日々の業務で手いっぱいなのが実状なので、すぐに限界が訪れるでしょう。

そこで「技術専門員」というポジションを設けました。学生の技術的な相談に乗りながら、各自が作りたいものをどうやったら実現できるかをサポートしてもらっています。技術専門員の中には卒業生やポスドクとして大学に残った人も含まれていて、そうした方々の雇用先としても機能しています。現状では15人の技術専門員が在籍し、日々活躍しています。

山村:とても良い反応です。午前中に専攻ごとの授業を終えた学生たちは、午後になると自由に使える時間が増えるので、工房棟を歩けば多くの学生が予約して制作に取り組んでいる姿が目に入ります。

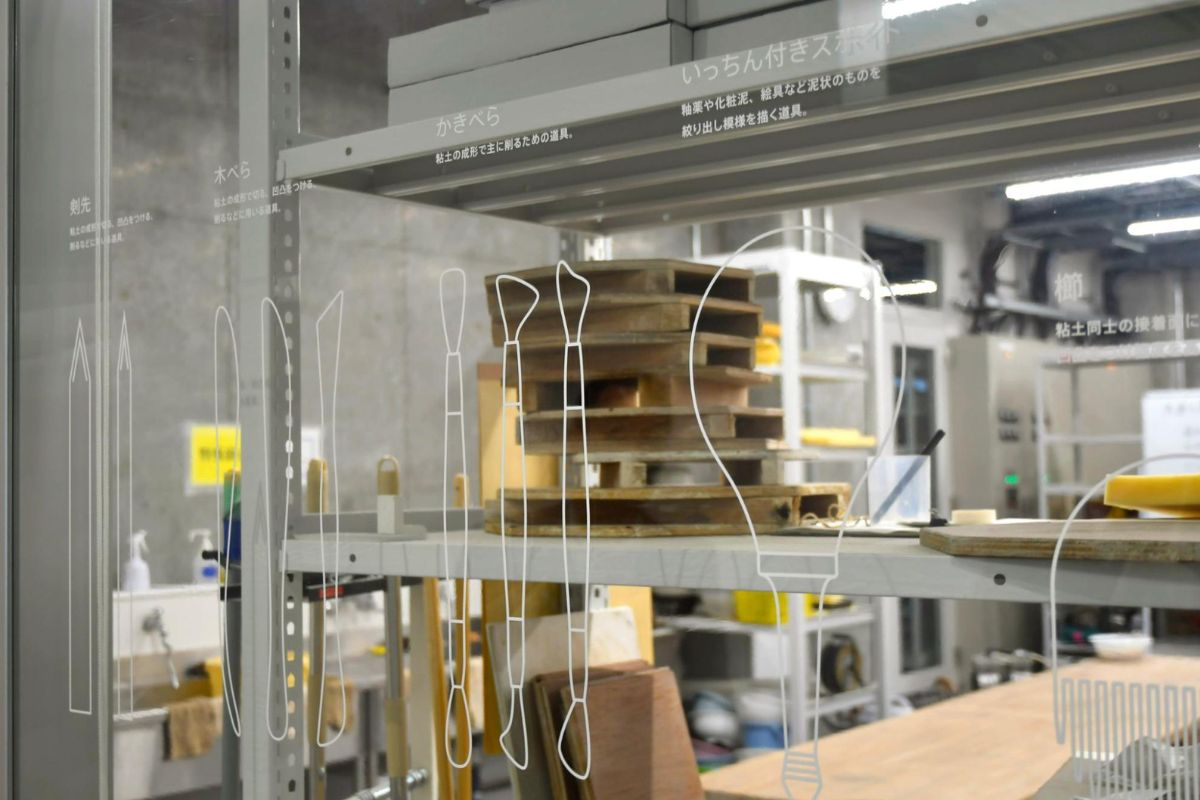

工房は全てガラス張りになっているので、中で誰が何の作業をしているかが分かるんです。知り合いの学生が制作に取り組む様子を見ることで、他の学生も興味を抱き「自分も挑戦してみようかな」と触発し合う効果も生まれています。

共通工房から生まれる学生の自発性

──共通工房によって学生の作品に変化は起きていますか?

山村:わかりやすい例として「作品のサイズが大きくなってきた」と話す先生がいました。共通工房ができる前から学生の専用のスペースはあったんですが、これは公平性の観点から限られた広さに設定されています。

さらに大きな作品を作りたい場合には共通工房が大いに役に立ちますし、また大きな作品を制する施設もあるので、その影響が作品のスケールに現れているのでしょう。

その他の工夫として、初めて訪れた人にはその工房で何ができるのかがわかりにくい、という課題がありました。そこで共通工房のホームページで機材の紹介をしたり、実際の工房の前に機械のイラストを掲出したりして、「ここでは◯◯ができる」ということが一目で分かるよう工夫しています。

山村:そうした側面もあると思います。最近の学生は受動的だという声を耳にすることもありますが、自分の考えをしっかりも持ち、主体的に行動できる学生は今でも必ず一定数います。

そのような学生が自由に活動できる環境を整えれば、触発されて周囲の学生も自発的に動き出すものです。ですから彼らが「何かやりたい」と思ったときに、実際に手を動かすところまで障壁をなくす環境づくりこそ、私たちに求められているのではないでしょうか。

工芸を支える職人と素材の危機

山村:金沢には工芸の伝統があるので、本学にはその担い手の育成が期待されていると思っています。しかし実際のところ、地元で工芸を担っている家庭のお子さんが本学に進学されることは稀なんです。

言い換えれば、代々工芸をしている家の親御さんが「工芸は生計を立てにくいから、子どもには違う仕事に就いてほしい」と考えているかもしれないということです。いま本学の工芸科には1学年につき30人の学生がいますが、地元出身者は1~2人しかいません。大半は県外からの入学生です。作り手の仕事が社会に受け入れられ、生活を豊かにする価値を生めば、さらに新しい作り手が生まれていくという好循環が期待できます。

とはいえ、工芸の需要が途絶えているわけではなく、本学を卒業しても金沢市内には工芸を続けられる場と環境もあるのです。たとえば、工芸の総合機関・金沢卯辰山工芸工房では、収入を得ながら制作に取り組むことができます。ほかに輪島、山中、九谷などにも県が運営する工芸の施設があり、そうした場所で学び活躍している卒業生も数多くいます。

山村:はい、加えて作り手だけの問題にとどまらず、材料や道具を作る業者や職人さんの後継者問題もあります。私は漆の作品を制作していますが、漆の世界には蒔絵(まきえ)という技法があって、その制作のためには金粉が必要不可欠です。

しかしいま金が高くなっていることから金粉の需要が減少し、金粉業者が苦境に立たされています。しかも金粉の作り方は門外不出なので、後継者が途絶えれば近い将来、その製法そのものが失われてしまう危険性があります。

しかも金粉を作っている業者は、世界中で東京と金沢に合計2社しかありません。金箔は国外にも業者がいますが、金粉は日本だけのもの。百工比照にはそれらの素材も全て記録はしていますが、蒔絵の作り手にとってはまさに危機的な状況が差し迫っています。

金箔の製造も、日本シェアの99%が金沢で作られていると言われています。金沢箔と呼ばれるもので、世界的にも精度が高く、非常に良質なことで知られています。金箔もすぐに無くなることはないと思いますが、金沢にある拠点を置く美術大学として、そうした地場産業をしっかりと支えていくことも大切な使命だと考えています。

AI時代に必要な「手で考える力」

山村:私自身の専門でいえば、漆は完全に手作業の世界ですし、ほかの仕事ではデジタルツールも使いますが……という程度です。でも私がもっと若ければ、工芸制作にもAIを採り入れていたと思います。

なぜなら、モノを作り始める際には手を動かすだけでなく「考えること」も大事な作業だからです。それもただ主観的に考えるだけでなく、「社会にはどんな問題があって、何が求められているのか」といったことを総合的に思考する必要があります。多方面から情報を仕入れて整理する上で、AIはアナログな制作においても有効な道具となり得るのです。

しかしその一方で、AIが示す情報を全て鵜呑みにするわけにもいきません。むしろそれをどう判断するか、その理解力や判断力がこれまで以上に求められています。ですから第一には、しっかり情報を収集して、現状を把握すること。そして第二に、集めた情報に対してしっかり疑問を持って主体的に判断することが必要になっています。

山村:おっしゃる通り、本学ではコト以上にモノを重視する側面があるかもしれません。1〜2年時には1ヶ月間くらいかけて、自身の専門とは異なる専門の制作に取り組むようにしています。そうすると、たとえばコミュニケーション、いわゆるコト重視の制作をするデザイン科の学生であっても、工芸科に来て粘土に触れるような体験ができるようにしているんです。

というのも、皮膚感覚というんでしょうか、実際にモノに触れることでしか分からない情報を重視しているからです。手袋越しにも髪の毛1本1本が識別できるような感覚、あるいは温かいとか冷たいとか、そうした感覚への感度を高めることが大切だと考えているからです。

工芸制作では、表面の微妙な凸凹は手で触れてみて知ることができます。視覚だけでは判断が難しいのです。そうした触覚に基づく経験値を積むことこそ、私たちの世界では極めて重要であり、これを欠いてしまえばAIの流れに容易に呑み込まれてしまうでしょう。

山村:全くその通りだと思います。やはりモノに触れたことがない人がAIを使っても、ひたすら水平方向にアイデアが広がっていくだけで、どこで深めたらいいのかを判断することが難しい。肝心なのは、水平方向に広がったアイデアの中から何かを選ぶという作業。その「選ぶ能力」を高めるためには、やはり五感を使った経験を増やし、手で考える力を鍛えていくことが不可欠だと考えています。

山村:水平垂直のバランスがちょうどいいのかもしれません。もし手に脳があるとすれば、手を動かすことによって脳がどんどん発達していくわけですよね。「皮膚は第3の脳」という言い方もありますが、手はそれほどに敏感なものなので、手を動かすことが自分の思考力の源となり、最終的にはその人が何を表現するかに繋がっていくんだろうと思います。

開学80周年記念プレイベントとして特別展開催中

金沢美術工芸大学で約50年にわたり教鞭をとった、工業デザイナー柳宗理のデザインプロセスを辿る展覧会が開催中だ。同大学の教育とデザインの精神を体感できる機会、ぜひ足をはこんでみてほしい。

特別展 金沢美術工芸大学開学80周年記念プレイベント

「柳 宗理 デザインの軌跡 ―三つの椅子ができるまで―」

会期:2025年9月2日(火)~11月25日(火)

時間:平日10:00–17:00

会場:金沢美術工芸大学 アートギャラリー(2号館1階)

臨時開室:11月1日(土)・2日(日)・3日(月祝)

休館日:土曜日、日曜日、祝祭日 他

※入場無料

関連展示

「美術館で過ごす時間を豊かにする椅子」

インダストリアルデザイン専攻3年生が、新設される柳宗理デザインミュージアムをイメージしてデザイン・制作した、20脚の椅子を展示します。

会期:2025年10月6日(月)~10月24日(金)

時間:平日10:00–19:00

会場:金沢美術工芸大学 2号館1階

https://www.kanazawa-bidai.ac.jp/event/43659/

山村慎哉(やまむら・しんや)

金沢美術工芸大学学長。漆芸家。1960年東京都調布市生まれ。1986年金沢美術工芸大学大学院修了後、個展や国内外の企画展などで活動し、1992年より金沢美術工芸大学の教員として赴任。精緻で凝縮された漆芸の加飾技法を中心とした制作研究を展開している。2024年から現職。