五十嵐威暢アーカイブができるまで

野見山桜氏(以下、敬称略):五十嵐威暢アーカイブは、2023年に金沢工業大学内に設置されました。学内ではデザインアートラボという部署に属していて、ポピュラー・ミュージック・コレクションや建築アーカイヴス研究所などと並び、学内コレクションのひとつとして、五十嵐威暢氏から寄贈された作品と資料を扱っています。

ライブラリーセンターという図書館施設の一角に位置します。開架の書籍に触れるように、学生・一般問わず誰でも自由に出入りできるようになっています。

野見山:五十嵐氏はかねてから自身の仕事をアーカイブする施設の設立を所望しており、2019年にその実現に乗り出しました。

多摩美術大学の出身で学長まで務められた方なので、普通に考えれば多摩美に寄贈の申し出をしそうですよね。ですが、これからはむしろ美大以上に工業大学において感性教育の必要性が高まってくるのではないかと。敬愛するデザイナーのマッシモ・ヴィネリがアメリカのロチェスター工科大学(金沢工業大学の提携校)に作品や資料の寄贈をしてヴィネリセンターが設立されたことにも感化されました。五十嵐氏は長年本学のデザイン監修をされていたご縁もあり、寄贈の申し出を決断されたのです。

鯉沼晴悠氏(以下、敬称略):本学では、STEM教育からSTEAM教育への移行が推進されています。STEM教育とは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)を統合的に学ぶ教育のことで、そこに感性教育を要とするArt(アート)を追加したのがSTEAM教育です。五十嵐アーカイブは本学におけるその拠点として位置づけられています。

本アーカイブは、2つの展示室を備えていて、五十嵐氏の足跡をたどる常設展と、特定のテーマによって収蔵品を展示する企画展を常時開催しています。また、展覧会だけでなく、企画展に関連したワークショップやディスカッションなど、独自のラーニングプログラムを展開しています。授業への資料提供はもちろん、分野横断型の学びを進めていくために、教員と一緒に授業の内容を考えていくようなことも行っています。

グラフィックデザインに立体図の技法を持ち込んだこと

鯉沼:五十嵐氏は、多摩美術大学を卒業後にカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)に進み、帰国後、1970年代から国内外で積極的にデザイナーとして活躍されました。

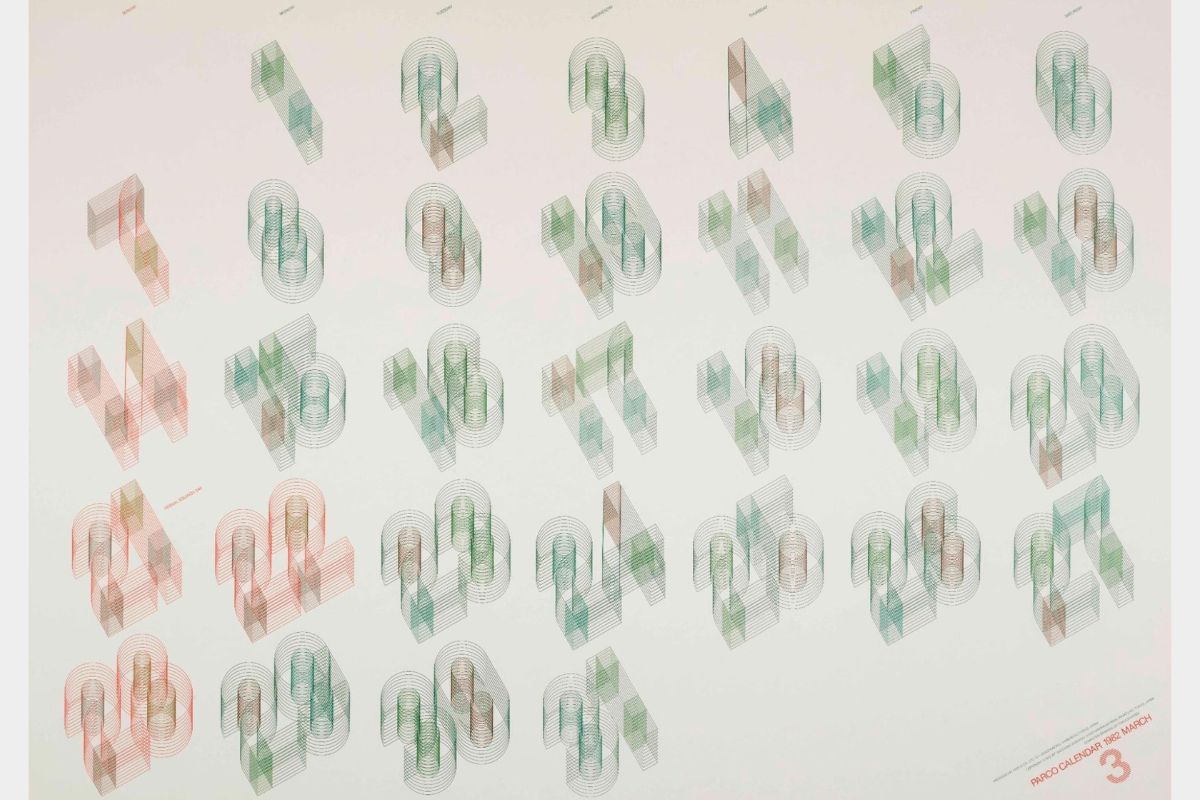

その仕事は多岐にわたりますが、五十嵐氏のグラフィックデザインを象徴するのが、アクソノメトリック図法を用いた文字表現です。

これは立体物を斜めから見たように表現する技法で、もともとは三橋いく代氏というインテリアデザイナーの事務所で五十嵐氏がドラフター(製図台)を見て、建築設計用の道具をグラフィックデザインの世界に応用したのが始まりとされています。

五十嵐氏は建築や都市にも関心が強い方だったので、平面と立体を結びつける技法として着目されたのではないかと思います。

そして、アクソノメトリック図法で描かれたアルファベットたちは、実際に彫刻として立体化することになりました。これはアルファベット彫刻と呼ばれるシリーズの作品で、いずれもユニークピース(一点もの)です。誰に依頼されたわけでもなく制作されたので、デザインというよりも美術作品のようなものですが、五十嵐氏特有のデザイン言語から生まれたものではあります。

1970年代からこうした仕事を手掛けながら、内田繁氏や倉俣史朗氏など、ポストモダン期を代表するデザイナーたちとともに仕事をしていました。

1980年代に入ると、VI(ビジュアルアイデンティティ)の領域で代表的な仕事を手掛けています。渋谷PARCO PART3(1981年)、サントリー(1990年)、明治乳業(1986年)などの、誰もが一度は目にしたことのある大企業のロゴは五十嵐氏の手によるものです。本学との関わりができたのもこの時期で、金沢工業大学のロゴも制作しました。

パソコン黎明期での導入

鯉沼:五十嵐氏はコンピュータを使い始めるのが非常に早く、デザイナーの勝井三雄氏らとともに視察や勉強会などを行い、そこで得た知見を多くのデザイナーに還元するなどしていました。

コンピュータを使った仕事として知られているのは、1983年に刊行された作品集の『スペースグラフィック』(商店建築社)ですが、PARCOのポスターカレンダー(1982年)では、すでにコンピュータを取り入れた表現が確認できます。

彫刻家への転身

鯉沼:1994年に五十嵐氏は彫刻家に転身し、アメリカのロサンゼルスに拠点を移して彫刻作品の制作を始めました。この時期の制作で重要なのは、パブリックアートの取り組みです。

パブリックアートは都市に置かれるものなので、彫刻作品といえども、それがどういう場所に置かれ、どんな人が集い、どんな環境が生まれるかが意識されます。グラフィックデザインの仕事でも、五十嵐氏はサイン計画やスーパーグラフィックスなどを通じて「都市の中でいかにデザインが存在するか」に意識的でしたが、パブリックアートの仕事でもそれは一貫していると思います。

彫刻家に転向してからはフリーハンドの線が増えるなどの変化もありますが、それでもシステマチックな制作方法など、デザイナー時代との共通点も多いです。

たとえばある作品では、長い木の棒を積層させて制作しているのですが、「棒を積層させる」というシステムのなかに「フリーハンドで削る」という即興性がもち込まれています。土台になる構造をつくり、その中で戯れるという意味では、彫刻家としての作品にもデザイナー的な手つきが残っている気がしますね。

PARCO PART3のドアノブから見えること

野見山:1995年に多摩美術大学の創立60周年記念に同校のマークとロゴをデザインしているんですが、マークを使用したグッズの完成品(便箋などのステーショナリー)が当アーカイブにはなく、制作の過程がうかがえるFAXの束が唯一の手がかりとして残されています。

1990年代に渡米して遠隔地とのやり取りだったこともあり、制作のプロセスは細かく辿れるんですが、完成品が残っていないという意味では特異な事例ですね。

鯉沼:もうひとつ象徴的なのが、渋谷PARCO PART3のロゴです。先ほども申し上げたように、五十嵐氏は平面と立体の制作が地続きでしたので、ロゴがそのままドアノブになったり、立体的な看板になったり、はたまた有名な「PARCO」のネオンサインになったりしています。

そもそもグラフィックデザインと言われるもの──私たちが想像するポスターなどは基本的に複製物ですよね。だからどこかを探せば現物が見つかることもあるのですが、渋谷PARCO PART3のような建築を支持体とするグラフィックデザインの場合、ドアノブやネオンサインなどは基本的に一点ものです。

従来のグラフィックデザインに留まらない活動をしていたがゆえに、こうした一点ものの五十嵐氏のデザインは、ビルの建て替えなどのタイミングで破棄されてしまうケースが多くあります。

なので渋谷PARCO PART3の仕事では現物はおろか、1980年代初頭と比較的古かったこともあり、資料もあまり残っていません。この仕事に関してのほとんど唯一の手がかりは、20枚ぐらいの写真スライドのみです。

鯉沼:渋谷PARCO PART3については、当時、五十嵐氏のロゴを用いてポスターを制作したアートディレクターの戸田正寿氏らにお話をうかがいました。ほかには、五十嵐氏と最初期に事務所を立ち上げた指山健氏からもお話をうかがったりと、いま聞き取れる方には積極的にお会いするようにしています。

野見山:渋谷PARCO PART3ってファッションやカルチャーなどの流行の最先端だったじゃないですか。その他の記録だと当時の雑誌などをつぶさに見ていけば、写真背景への写り込みなど、検索では拾えない情報が出てくるかもしれません。しかしそれをするためには、当時の雑誌を全て見ないといけない。

雑誌写真はその一例に過ぎませんが、アーカイブの網の目をどこまでも細かくしていくことはできても、細かく設定し過ぎてしまうと、実際にその情報を拾えるかどうかという別の問題が出てきてしまう。一方ではそんな難しさもありますね。

プロジェクトファイルという存在

野見山:五十嵐氏はアーカイブに対して意識的な方で、たとえばアルファベット彫刻は、保管用の木箱を自ら設計されて、ひとつずつ番号を振って管理されていました。

これは五十嵐氏の発言ですが、彼がアメリカで出会ったデザイナーは、自らの作品が批評されて歴史に残っていくことに自覚的であったと。その姿に触発されて、自分でもアーカイブを意識的につくっていたところはあると思います。

野見山:五十嵐氏はお仕事の案件ごとに関連する資料類──スケッチ、FAX、手紙、契約書、依頼状など──をプロジェクトファイルにまとめて、それぞれのファイルにラベリングして管理されていました。

鯉沼:プロジェクトファイルがあることによって、たとえ作品の現物が失われていたとしても、書類や写真などの形で制作背景や作品の内容をたどることができます。けれどグラフィックデザインは多くの場合で商業と結びついている世界なので、制作される「前」だけでなく、それがどう受容されていったのかという「後」についても気になっています。

デザインアーカイブとは何か?

野見山:スタート地点から辿れる資料があればなと思いますね。何もないところから、どうやって案件が舞い込んできたのか、それがどのように展開していったのか──。

現代ならメールやメッセンジャーなどで依頼内容を辿ることもできますが、当時は電話での依頼だったのか何なのか、いずれにしてもプロジェクトの起点まで辿ることができない。もしそれが明らかになれば、クライアントが何を求めてきて、それにデザイナーがどう反応したのかを知ることができる。

人々がデザインについて考えるとき、ついデザイナーの話ばかりになりがちですが、クライアントがどれほど適切に要求を伝えられているかどうかで、最終的なアウトプットのクオリティも変わると思うんです。

デザイナーも知識や経験がないものに対しては、言われた通りのことをやってしまう場合もある。その結果何か問題が生じたとして、デザイナーの責任だけが重くなっているなと感じる場面も見受けられます。最近話題になったオリンピックもそうかもしれないですし、近年日本のクリエィティブ業界で指摘されてきた問題の大半は、そのプロセスを丹念に辿ることで問題の原因が明らかになったものもあったと思うんです。

ですから、あるデザインの評価を考える際に、クライアントの意向が残っていることはとても大事になってくると思います。

鯉沼:五十嵐さんは他の作家とも多くのコラボレーションをしていた人なので、協働相手とのやり取りも残っていたらいいなと思います。

たとえばパブリックアートにしても、その作品が置かれる建物を作った建築家とのやり取りがあるはずですし、グラフィックワークでも、スーパーグラフィックスやサインの場合、建築家とのやり取りがあったはずです。そうした「横の応答関係」は五十嵐氏の仕事においてとても重要な側面だと思います。

野見山:最近、JAGDAで「グラフィックデザインの公共性」をテーマにディスカッションする機会があって、グラフィックデザイナーの色部義昭氏とクリエイティブディレクターの引地耕太氏の3人でお話ししてきました。

お二人とも万博に関わっていたのですが、とくにデザインの公共性について考えるとき、それがどういう意味をもつものだったのか、何が成功で何が失敗だったのかをちゃんと論じられる評価軸を事前にもつことが重要だという話になりました。その内容を示す資料が残っていれば、次はこんなことをしようという話に繋げていけます。

でも、私たちの業界ではそうした評価・批評の基準が未だに定まっていないんですね。アーカイブは地味な活動で「これがこう活かされました」といった分かりやすさはないのですが、デザイン業界にいる人たちの考え方や批評性を培う上で重要な役割を担えると信じています。これからのデザインを形づくることにも直結していますし。

野見山:仕事の連鎖をどこで測るかという問題でもあると思いますね。たとえば、JAGDA新人賞に選ばれたデザイナーは世間での認知度が格段に上がり、仕事が来るようになる。

でも「JAGDA新人賞ってどんな賞なの?」と言われると、JAGDAにはJAGDAなりの基準があるんでしょうが、必ずしもそれが対外的に明示されるわけではありません。そんな中で、なんとなく「こういうのが今っぽいグラフィックか」といった程度の認識で仕事の依頼が回ることがあるとすると、その連鎖が健全であるかどうかには疑問が残ります。

ただ見た目だけで判断するのでなく、それが展示グラフィックなのか、商業グラフィックなのか、公共的なグラフィックなのかによって、それぞれ適切な表現も異なるわけで、デザインに対する評価軸をもつためには、そのデザインの性質がわかっていないといけない。

でもそこまでクライアントが理解して仕事を依頼しているかと言ったら、必ずしもそうでもないように思います。ですから、デザイナーの思想と社会状況がこんなに複雑に絡み合ってデザインが成り立っているんだよということを示すためにも、過去の事例を詳らかにする必要があって、そのためにもアーカイブの資料が役に立つと思いますね。

デザイナー亡きあとのアーカイブ

野見山:実はほとんど変わっていないんです。もちろん、五十嵐氏の活動を伝えていかないといけないという重責はありますが、それは生前から変わりませんし。ただ生前との違いをひとつだけ挙げるとすれば、これからは五十嵐氏の活動を再評価する機会が増えていくと思うんですね。

この機会をチャンスとして捉えて、アーカイブの活動をより広く知ってもらえれば、五十嵐氏が生前に思い描かれていたアーカイブの活用に繋がってくると思います。なので今はとにかく私たちの活動をしっかり知ってもらえるようにしたいと思います。

鯉沼:我々がそれぞれの関心で五十嵐氏の作品を見ているように、独自の視点で作品を見る人が一人でも増えれば豊かなことなので、そういう窓口を開くことが必要なんだろうなと、五十嵐氏が亡くなられた今、より一層感じています。

そのためには「五十嵐さんのここがすごかったんだよ」と固定化されたイメージを押し付けるのではなく、資料や作品に多くの人が触れることができて、さまざまな解釈が生まれていくような、開かれた場をつくることが大事なんだろうなと思いますね。

野見山:本学には、一人の人間に対して尊敬の意を示すという校風があるのかなと思います。たとえば、私たちのいるこのキャンパスは丹下健三氏の弟子にあたる大谷幸夫氏が設計したものですが、大谷氏に対するリスペクトがそこかしこに表れているんですよ。

建築家を尊重しているからこそ、建築を美しく見せるために学内に極力サインを付けないなど、クリエイターの意志を尊重しているんです。

そういう頑なさと、ある枠組みのなかで自由にさせてくれる大らかさがアーカイブの運営ではうまく融合して、私たちも面白い化学反応のなかで活動できているなと感じています。

野見山桜(のみやま・さくら)

金沢工業大学五十嵐威暢アーカイブディレクター。近代デザインの歴史研究を主軸に、デザインに関する展覧会の企画、執筆や翻訳を行う。近年の仕事に書籍『Igarashi Takenobu A to Z』(Thames & Hudson、2020年)、展覧会「DESIGN MUSEUM JAPAN展 2025~集めてつなごう日本のデザイン~」(国立新美術館、2025年)、「ON THE GRID」(金沢工業大学五十嵐威暢アーカイブ、2025年)など。

鯉沼晴悠(こいぬま・はるひさ)

金沢工業大学五十嵐威暢アーカイブ学芸スタッフ/京都工芸繊維大学大学院博士後期課程。戦後日本を中心的な対象として建築、デザイン、美術に関する調査研究、展覧会企画などを行なう。企画した展覧会に「ATGの映画ポスター」(京都工芸繊維大学美術工芸資料館、2022)、「2024年度五十嵐威暢アーカイブ研究報告展 FIND ON SITE 多摩美術大学のマーク/渋谷PARCO PART3」(金沢工業大学五十嵐威暢アーカイブ、2025)など。