前回の記事:「デザインのアーカイブ」は何を語るのか? 【前編】金沢工業大学 五十嵐威暢アーカイブを訪ねて

木を基調とする「異質な空間」

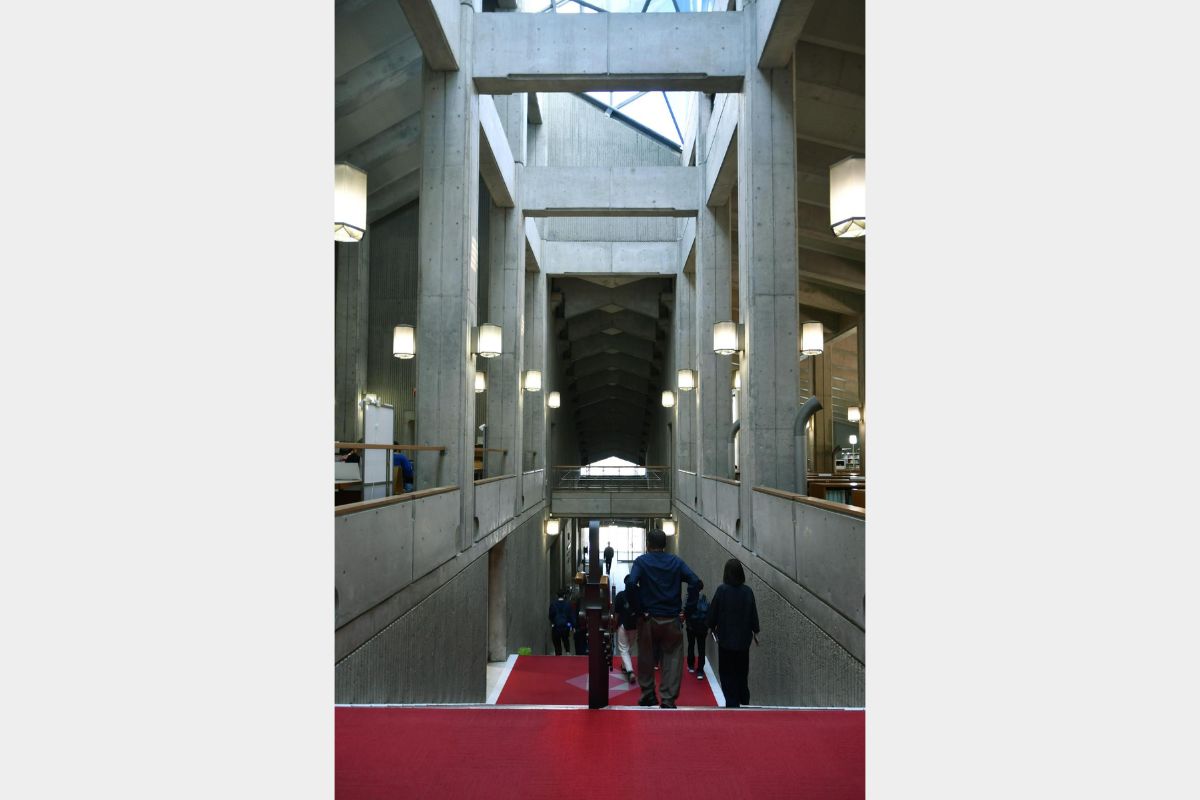

野見山桜氏(以下、敬称略):五十嵐威暢アーカイブは金沢工業大学のライブラリーセンターという建物の中にあります。建築家・大谷幸夫氏の設計したコンクリート造の重厚な空間の一角に、木を基調とした五十嵐アーカイブの異質な空間が突然現れます。

この空間は建築家・飯田善彦氏の設計によるもので、五十嵐氏の美術館兼個人アトリエ「かぜのび」(北海道新十津川町)も飯田氏が担当しています。かぜのびを知る人は皆さん「雰囲気が似ているね」とおっしゃいます。

鯉沼晴悠氏(以下、敬称略):アーカイブの施設は、2つの展示スペース、収蔵庫、研究室などで構成されます。回廊状の展示スペースは、五十嵐氏の作品をさまざまな角度から紹介する常設展示室として活用しています。

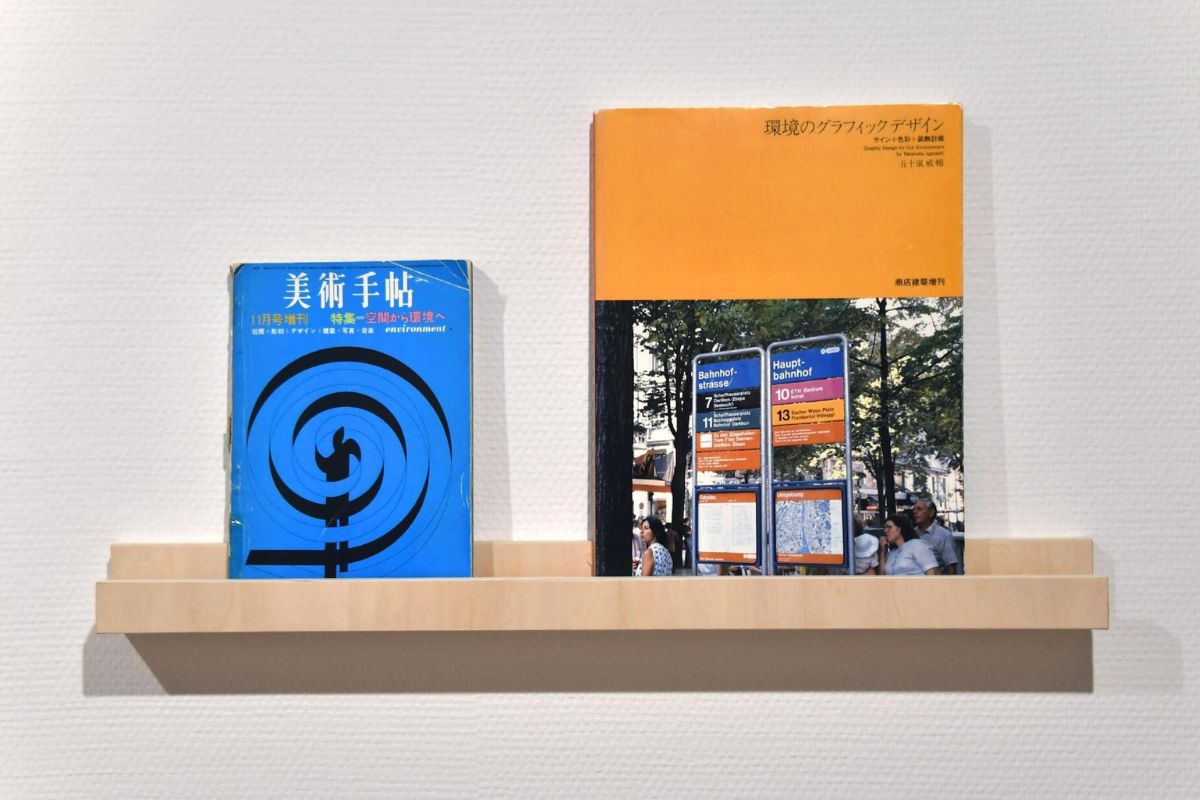

いまは「環境」という言葉を軸にした展示を行っています。そのスタートに、二冊の本を置いていますが、左手に見える青い本は、1966年に開催された「空間から環境へ」展(銀座松屋)を特集した『美術手帖』(1966年11月号増刊)です。

大阪万博(1970年)の直前に開催されたこの展覧会では、建築、デザイン、絵画、彫刻、音楽など、38人の作り手が集まって「作品と世界との動的な関係性」としての「環境」が模索されました。具体的には、光や音を発する作品や、鑑賞者の動きに呼応するような作品などが展示されていました。五十嵐氏はこの展覧会から大きな影響を受けたと後年に語っています。

それを踏まえて見ると、五十嵐氏のグラフィックデザインも作品単体ではなく、周囲との関わりを重視していることがわかります。アクソメトリック図法による平面世界における立体の表現は、その端緒にも思えます。

実際に五十嵐氏のグラフィックデザインは、その後、現実の三次元世界へと展開していきます。その代表例が、サイン計画をはじめとする「環境のグラフィック」と呼ばれる領域での仕事です。「アルファベット彫刻」と同様に、平面の世界で取り組んできた造形表現の上で、素材や構造を検討することで、五十嵐氏は多くのサイン計画を手がけました。そこでは、利用者にとっての使いやすさはもちろんこと、建築や都市との調和が重視されました。

このように五十嵐氏の表現では平面と立体が地続きになっていて、グラフィックデザイナーの職能が軽々と飛び越えられていました。しかもその展開はデザインの領域も越えて、アートにまで波及しています。

五十嵐氏は1994年に彫刻家に転身しましたが、これは転身以後につくられた彫刻作品の《こもれび》です。合板がいろんな形にくり抜かれることで、その名の通り「木漏れ日」が生まれて、新たな環境が生み出されています。

こうした作品は主にパブリック・アートとして展開していくことになるのですが、その際に協働した建築家の一人に竹山実氏がいます。両者はサインの仕事でも元々協働していましたが、五十嵐氏が彫刻家になったあとには《横浜市北部斎場》(2002)で一緒に仕事しています。

残された資料からは、「この場所にどんな人々が集まるのか」「ここにはどんな歴史があるのか」といったことが両者の間で検討されながら作品が制作されたことがうかがえます。

モノとモノの関係性から見えてくるもの

野見山:こちらはホワイエと呼んでいる空間で、受付としての機能に加え、ラーニングプログラムの会場になることもあります。五十嵐氏の希望を採り入れた空間で、トムバックチェアやオリジナル・デザインのテーブルなどが置かれています。

これは展示什器ですが、組み合わせ次第で形が変わるようになっていて、目的に応じていろいろなバリエーションが生まれます。

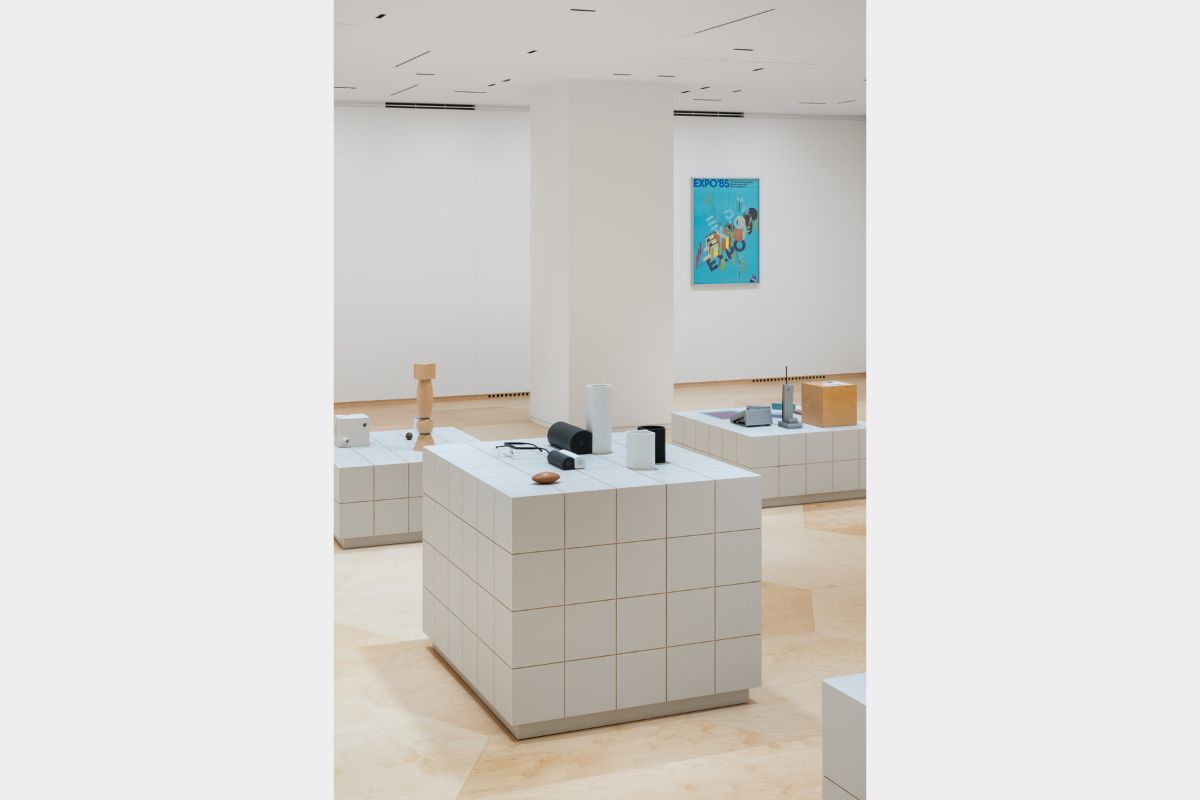

こちらはふたつ目の展示スペースで、現在は「ON THE GRID」という企画展が開催されています(前期は2025年8月31日まで)。「グリッド」をテーマに、五十嵐氏の収集品から作品や制作資料まで幅広く展示しています。

様々な物が混在して展示されているため、一見したところでは五十嵐氏の作品かどうか判別が難しいようなものもあります。鑑賞者自身でそれが何なのかを考えるために展示物にヒエラルキーを設けず、全てを等しい「モノ」として見ることができるように意識しました。常設展では五十嵐氏の作品をしっかり紹介しているので、こちらの企画展では、その文脈から切り離して展示することを試みています。

また今回初めての取り組みとして、展示物の選定から展示デザインにいたるまで、熊谷彰博さんに協力していただきました。熊谷さんはプロダクトやグラフィックのデザインを幅広く手掛けている一方で雑貨に関する展示や柳本浩市さんのアーカイブ展示も手掛けており、今回のような小物を多く扱う企画と相性がいいのではと思い、お声がけしました。熊谷さんと五十嵐さんの感覚が交錯する面白い展示空間ができたと思います。

野見山:アーカイブが所蔵するものはその性質上、必然的に過去のものですが、それらを現在形のものとして、いまを生きる人の感性にフィットする見せ方がしたかった。それで現役で活動している若手・中堅のデザイナーとコラボレーションすることで、作品や資料を新しい感覚で見せられると思ったんです。気がつかないうちに固定化してしまった見せ方から抜け出そうという意識を強く持ちました。

たとえば花瓶も花瓶として見せる必要は必ずしもなく、横に倒して見せるなど、従来とは違った見せ方をした方がその造形に目がいくこともあります。

そのモノがもつ固有の文脈を大事にはしたいけど、それと同時に脈絡のないモノ同士をつなげることで、新しい見方が生まれる。それによって来場者も私たち自身も楽しめる場にしていくことが大切だと思っています。五十嵐氏からもここでしかできない展示をやってほしいと言われたので、新しい見せ方をどんどん試していきたいです。

なぜ、デザインアーカイブが必要なのか?

野見山:最後に収蔵庫をご紹介します。廊下からガラス張りで中が見えるようになっていて、本アーカイブで最も特徴的な造りのひとつです。

「見せる収蔵庫」自体はここ10年くらいで世界的には増えましたが、国内ではまだ少なく、先駆的な事例かもしれません。特にうちの収蔵庫はここだけなので、全て見せてしまうという意味ではさらに大胆なケースかと。

野見山:学生の学びに寄与することは大前提としてありますが、だからといって具体的な要請を受けたことはありません。しかし、大学にとってこのような特殊な「場」を持つことがプラスに働くようにするには、まずは「開くこと」が大事です。この施設を立ち上げるときに、大学の経営側とはアーカイブの運営にかかる莫大なランニングコストについて話す機会があり、それに値する価値があるかと問われました。

五十嵐氏は確かに重要なデザイナーではあるけれど、日本に数多いるデザイナーたちの中で最重要だとまでは言いません。けれど、国内にデザインアーカイブがほとんど存在しない状況下で、その必要性を積極的に説いていたのは五十嵐氏であり、実現するために努力してきた。そういう意味では唯一性がある人なんです。ですから、とても稀な機会であることは強調しました。それに加え、国内では数が少ないデザインアーカイブを大学内に持つことが、どれだけ大きなインパクトを社会にもたらすのかという話をしました。

野見山:前編と重なる話でもありますが、現状ではデザインの批評が成り立ちづらい状況があります。あるデザインに対して、何が成功で何が失敗だったのかを論じられる評価軸がないんです。デザインアーカイブがその下地になれば、デザインの批評がより活性化していくことになると思います。

また教員や学生に対して開かれた場であるべきだと思うので、一緒に授業のプログラムを考えたり、ワークショップを開いて参加してもらったりするなど、学びの場を提供することも常に意識しています。

後ほど、ワークショップに参加した学生さんのお話も聞いてもらえたらと思いますが、まだ設立2年目ですが、すでに成果が出始めていると感じています。

鯉沼:昨今のデザインアーカイブやデザインミュージアムに関する考えでは、ひとつの施設ですべての資料を抱えきれないということは共通理解になりつつあります。

プロジェクト単位でも、スケッチ、企画書、ポスター、写真など、さまざまな資料がある中で、たとえば「スケッチは美術館が保管しよう」「ポスターは企業が」と資料のマッピングができれば、全体で見ると一通りの資料が世に残されているという状況がつくれるかもしれません。

野見山:その延長線上の話で、デザインの多くはクライアントワークなので、クライアント側の歴史、つまり企業の周年記念事業などでまとめられる社史が重要になってきます。

大きな企業になればなるほど、社史を編纂するタイミングで資料が見直されますが、その際に重要なプロジェクトの企画書などの資料が出てくることがあります。最近、象印マホービン株式会社とお仕事をする機会があったのですが、社史をしっかりまとめており、さらには「まほうびん記念館」まで運営しているんです。

そこでは象印の魔法瓶だけでなく、他社の魔法瓶も取り扱っていて、単に自社の功績を称賛するだけでなく、時代を読み解くヒントがたくさんありました。たとえば、戦争中は資材がないから有田焼で魔法瓶がつくられていたり、1970年前後には魔法瓶に大阪万博の図柄が付いていたりと、時代の世相が魔法瓶ひとつとってもしっかり反映されているんですね。それを見たときに、まず何よりもモノが残っているから初めてできる議論がたくさんあるよな、と。

だから公的なミュージアムだけでなく、企業の記念館や資料室なども含めて、各地にアーカイブができ、それらが有機的に結びついていけば、デザインの世界はさらに豊かになっていくはずだと思います。

感性教育の拠点として──2人の学生の声より

ここまで見てきたように、五十嵐アーカイブでは収集・調査・展示などの活動に加えて、教職員や学生に開かれたワークショップなどのラーニング活動も積極的に行っている。

以下では、ワークショップに参加した学生2名の声を紹介したい。

永井駿矢氏(以下、敬称略):金沢工業大学の情報フロンティア学部メディア情報学科2年生の永井駿矢です。普段大学では「メディアデザイン」と「メディアテクノロジー」のふたつの側面から映像、CG、音楽、アニメーション、Web、モバイルアプリ、ゲームなどの基礎を学んでいます。

永井:水曜日の4時限目に五十嵐アーカイブで定期的に鑑賞ワークショップが開かれていて、授業がない時間帯ということもあり、自分で応募して参加しました。

ワークショップでは、現在「ON THE GRID」が開催されている展示室に10〜20人ぐらいの人が集まり、展示物を囲みながら、自分の意見を述べたり人の意見を聞いたりして、お互いにディスカッションすることを行っています。

何より面白いのは、自分の中の未定義な部分に触れられることです。私は高校2年生の時からChatGPTに触れていたんですが、そのぶん自分自身でモノを見てゼロから考える機会が減っていると感じていました。

しかしワークショップでは、自分の頭でしっかり考えて言葉にする作業ができるので、今まで忘れていた思考を呼び起こすような機会になり、とても良い刺激を受けています。

茂木洸樹氏(以下、敬称略):情報理工学部ロボティクス学科2年生の茂木洸樹です。ロボットを作るための知識や技術を4年間かけて身につける学科にいます。

特にハードウェアの開発に興味があって、パーツを3D図面で起こして、実際に加工して形にする作業が楽しいです。個人的には、母親が介護士として現場に出ていて、人材不足の話をよく聞いていたので、ロボットを通じて介護の分野をちょっとでも改善できたらなと思っています。

茂木:最初の印象は、この空間が良いなと思いました。先ほど生活支援系のロボットに関心があると話しましたが、ただ性能が良いだけでなく、そのロボットが人から心地よく受け入れてもらえるかどうかもロボットづくりの上では大切だと思っています。

そんな中、ここのワークショップに参加することで、人のもつ感性について話を聞いたり言語化したりする機会がもてて面白かったんです。

それとデザイン的な思考でいえば、直接的にロボットのデザインの話だけでなく、身近なところでは資料を作る時の見せ方ひとつとっても自分自身変化したなと思います。こうしたらもっと資料が見やすくなるかなと思考できるようになったのは、ここに通ってからだと思うからです。

茂木:実は逆にあまり人に教えたくなくて(笑)。この場所が自分にとっては大学内の避難所みたいになっているので、敢えて周囲には言わないようにしています。

この建物全体にしても、コンクリート造りのがっちりした図書館棟になっていますが、その中に木の温もりを感じられる空間がある。普段ロボットをつくっていると、どうしてもメカメカしさに寄ってしまいがちなんですが、ここに来ると人には一息つける空間が必要なんだなと再認識させられるんです。

ロボットを通じて人々の生活をより良くしたいという意味では、遠回しに聞こえてしまうかもしれませんが、五十嵐アーカイブと関わる中で感性的な部分が鍛えられている感じがしています。

ところで、ぼくは元々無機質なロボットよりもかわいいロボットに興味があって。ロボット好きになったきっかけが、子どものときに見た「ベイマックス」で、ロボットが人を豊かにしたり助けたりする様に小学生のころに影響を受けて、それ以来、将来こういうロボットをつくって、一人でも豊かに暮らせる人を増やしたいなとずっと思っていました。

だからいまその目標に一歩ずつ近づいている気がして、とても嬉しいですね。

取材を終えて

なぜ、デザインのアーカイブが工業大学にあるのか? デザインのアーカイブとは何か? そのような疑問をもちながら、実際に金沢工業大学を訪れてみた。

キャンパスに一歩足を踏み入れると、大谷幸夫の設計によるコンクリート造りの重厚な建築群にまず圧倒された。まるでモダニズムの神殿のようなライブラリーセンターの入口をくぐり、シンメトリカルな階段をのぼり、一番奥に進んだ先に五十嵐威暢アーカイブはあった。

木を基調とするその空間が、まるで異物のように柔らかく、人肌を感じさせる空間であることはすでに触れてきた通りだ。それに加えて、そこで働く野見山さんや鯉沼さんも、この空間に呼応するように親しみやすく、しなやかな思考をもつ人々だった。

このソフトな印象は、来場者への敷居を下げるためのものというよりも、ゼロからアーカイブを立ち上げるうえで必要な思考の柔軟性の表れであるように感じた。とくに印象的だったのは、デザインをアーカイブするうえで真っ先に思い浮かべられる作品や資料に加えて、クライアント側の資料や声にも光を当てるべきとの問題提起だ。

以前に国立近現代建築資料館を訪れた際、建築のアーカイブとは、単に現存する建築の資料を保存するだけでなく、現存しない/実現しなかった建築の資料や設計者の思考を伝える営みであるという考え方を紹介した。

それは、建築という営みを現実化/非現実化を超えた立体的な像として捉える思考だったが、それと同様にデザインという営みも、単に「デザイナーの表現」と捉えるだけでなく、デザイナー/クライアントのコミュニケーションのなかから生まれる立体的な像として捉えられるものだということがひしひしと伝わってきた。

残されたもの/残されなかったものも、あるいは発注者/受注者双方のねらいからアーカイブを構築するという考え方──五十嵐威暢アーカイブを訪れることで、何を、いかにして残していくべきかという試みの最前線を垣間見ることができた。

野見山桜(のみやま・さくら)

金沢工業大学五十嵐威暢アーカイブディレクター。近代デザインの歴史研究を主軸に、デザインに関する展覧会の企画、執筆や翻訳を行う。近年の仕事に書籍『Igarashi Takenobu A to Z』(Thames & Hudson、2020)、展覧会「DESIGN MUSEUM JAPAN展 2025~集めてつなごう日本のデザイン~」(国立新美術館、2025)、「ON THE GRID」(金沢工業大学五十嵐威暢アーカイブ、2025)など。

鯉沼晴悠(こいぬま・はるひさ)

金沢工業大学五十嵐威暢アーカイブ学芸スタッフ/京都工芸繊維大学大学院博士後期課程。戦後日本を中心的な対象として建築、デザイン、美術に関する調査研究、展覧会企画などを行なう。企画した展覧会に「ATGの映画ポスター」(京都工芸繊維大学美術工芸資料館、2022)、「2024年度五十嵐威暢アーカイブ研究報告展 FIND ON SITE 多摩美術大学のマーク/渋谷PARCO PART3」(金沢工業大学五十嵐威暢アーカイブ、2025)など。