高額落札が注目されがちなNFTアート

2021年に入り、NFTアートが世界的な話題となっている。

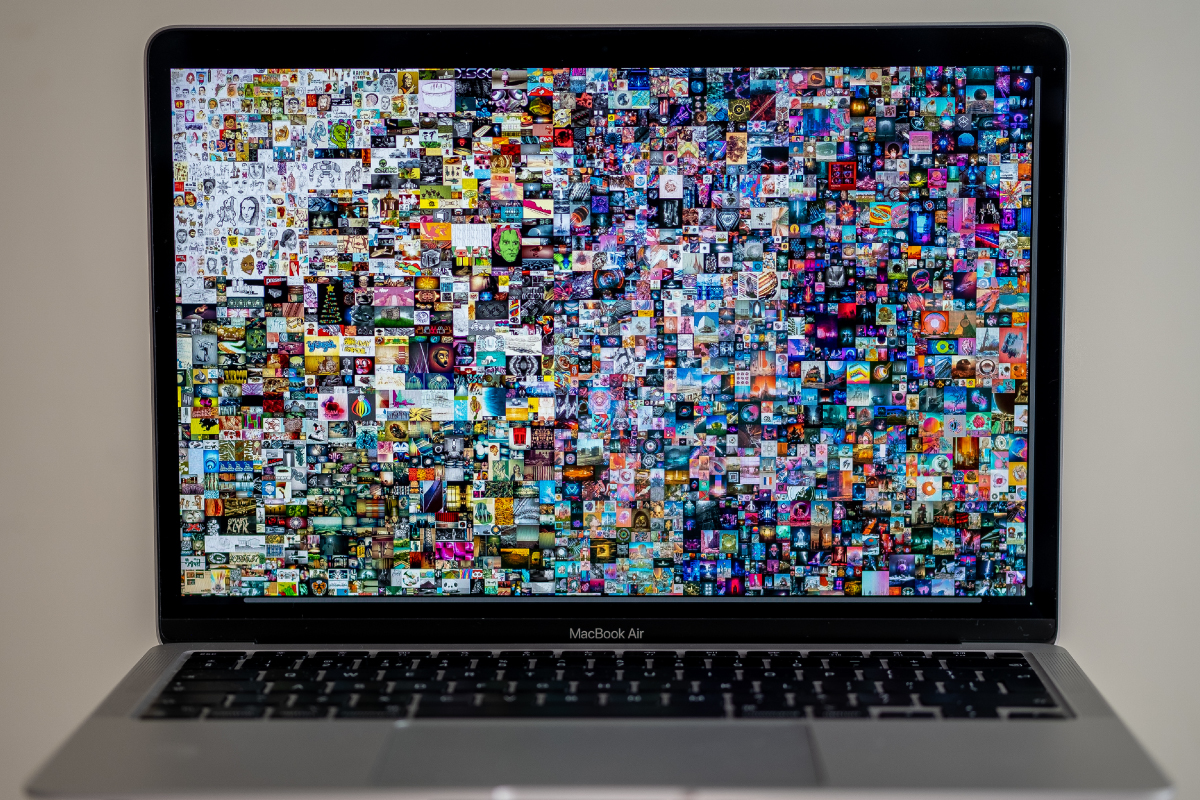

2021年2月に行われたクリスティーズ・オークションでは、BeepleのNFTアート作品が現存作家の落札額では第3位となる75億円で落札。続いて4月のサザビーズでも、Pakの作品が1.5億円で落札されるなど、さながらバブルの様相を呈している。

そもそもNFT(非代替性トークン)とは、ブロックチェーン上で発行・流通されるデジタルデータのことを指している。

それに対してブロックチェーンは、世界中のコンピュータに情報を分散して存在させることで、改ざんがほぼ不可能となった分散台帳のことを指す。その名前の由来として、ブロックチェーンでは、ネットワークで発生した取引の記録を「ブロック」と呼ばれる塊に格納、さらに個々のブロックにはひとつ前の取引で生成された値が格納されることで、すべてのブロックがチェーン状に連結して存在することから「ブロックチェーン」と呼ばれている。

ひとつのブロックを改変するためには、連結したすべてのブロックの値を変更しなければならず、かつひとつひとつのブロックの変更に大きな計算力が必要とされるため、事実上改ざんが非常に難しい構造となっている。

少しややこしいが、ひとまずここでは「ブロックチェーン上では改ざんがほぼ不可能」ということを覚えておこう。

そして記事で取り上げる「NFTアート」とは、ブロックチェーンを用いることで偽造不可能となった鑑定書付きのデジタルアート(=デジタルデータ)のことだ。

絵画や彫刻とは異なり、デジタルデータは容易にコピーができるため売買には不向きとされてきた。しかし、デジタルデータがブロックチェーンと結びつくことによって「一点物」として扱えるようになり、NFTアートの市場が開拓されたというわけだ。

そうした経緯もあり、NFTアートはオークションでの落札価格にその話題が偏りがちだ。しかし多くの人にとっては、NFTがどんな点で革新的であり、これからのアートやデザインにどのような影響が及ぼされるのか、その実際的な面が気になるところだろう。

そこで本記事では、早稲田大学大学院教授で、長年にわたり「インターネットと社会のあり方」を研究している斉藤賢爾氏に、NFTにまつわる基礎知識から「NFTがデザインやアートにもたらす影響」に至るまで、お話を伺った。

「NFTアートバブル」はなぜ生まれたか?

斉藤賢爾氏(以下、敬称略):NFTはNon-Fungible Token(非代替性トークン)の略で、その対になる概念にFungible Token(代替性トークン)があります。

Non-Fungible Tokenの説明をする前に、Fungible Tokenの話から始めてみましょう。

Fungible Tokenの分かりやすい例は現金です。厳密には紙幣も番号で区別されますが、どの1万円札を使っても「1万円」という価値は同じ(=代替可能)ですよね。

Fungible Tokenのメリットは、なんでも数量化してやり取りができるということ。それに対してNon-Fungible Tokenは、すべてを個別に扱おうとする技術を指しています。アートがその一例で、(最初に目をつけた人は)「アートはすべて個別(=代替不可能)だから、NFTと同じだ」と考えたんでしょうね。

斉藤:ストレートにいえば、儲かるからだと思います。

今でこそNFTアートが流行していますが、実はこれまでに同様の波がいくつもありました。

まず、2009年にビットコインが出てきて、それに続くかたちでライトコインやモナコインなどのオルトコインが次々と出現する「コインブーム」が起きます。

2010年代中頃には、イニシャル・コイン・オファリング(ICO/Initial Coin offering)が登場しました。これは「後にプロジェクトの中で実用的な価値をもつであろうコインを予め売ることで資金が調達できるのでは?」という考えのもと、コインそのものではなくコインが使われるプロジェクトに対して出資する形で金銭を取り引きするものでした。

それに続いて、セキュリティ・トークン・オファリング (STO/Security Token Offering)も注目されました。ICOはバックアップのない不安定なものでしたが、より安定したバックアップのある有価証券をデジタル化しましょうという意図から生まれたものです。

日本をはじめ世界各国でSTOの法整備が進みましたが、結局は元が有価証券なので、証券会社しか儲けることができず、一攫千金を狙う人たちが離れていくことになります。そこで新たに目をつけられたのがNFTでした。

斉藤:はい、そもそもビットコイン自体がNFTなんです。その考え方は先ほどお話ししましたが、ビットコインは現金と違ってひとつひとつが厳密に区別できます。それを束ねて fungible(代替可能)なものとして扱っているのです。

関連する事例として、2017年に「CryptoKitties(クリプトキティーズ)」というゲームが一世を風靡したことがありました。これはブロックチェーン上で一匹一匹が異なる「デジタル猫」を交配させたり取り引きしたりするゲームで、ある時期のイーサリアムでの取引のほとんどがデジタル猫で埋まったほどです。

そんな風に、これまで何度も似たような動きは起きているのですが、最近のNFTアートのブームは、デジタル猫よりはストレートで、ICOに近い印象をもっています。「セカンダリーマーケットで値が上がるよ」という触れ込みのもと、みんなが次々とNFTアートを買い付けているように見えますね。

斉藤:一点物である絵画や彫刻がNFTで扱われるのは分かりますが、デジタルアートがNFT化されてしまうと、それがユニークなものであるかが分からなくなってしまうことに危惧を抱いています。

たとえば、私がNFTの発行されたデジタルアートを購入したとします。「私はこの作品を所有している」と思うでしょうが、実はどこかで同じ作品に別のNFTが発行されているかもしれない。

そうなると、誰がそのNFTの唯一性を保証しているかということが問題になります。現状のアートマーケットでは、ギャラリーがアーティストとコレクターをとりもって「保証します」としていますが、NFTアートも根本的な構造はその古い仕組みと変わらなくなってしまうんです。

斉藤:「セキュリティ・トークン・オファリング(STO)がアートにどう貢献するのか?」という視点で考えてみると面白いかもしれません。

一般的にアートは高価で希少なので、誰もが気軽に所有できるものではありません。一方でアートは人類共通の財産でもあるので、アートを「所有する」といったとき、みんなの財産に対してコントリビュート(貢献)する意味合いが含まれてきます。

そんな「アートの所有」を一般の人に開放するためにSTOが使える、と。要するに、アートの所有権を小口化するという話ですね。

NFTを使えば、ひとつの作品の権利を分有できるのではないかというアイデアで、1億円の作品に対して1万円を出せば、1万分の1の所有権が得られるということになります。これは誰にとっても悪い話ではない気がします。

リアルとデジタルの難しい関係

斉藤:NFTのリスクについて考える上では、公開鍵と秘密鍵について知る必要があります。

これは「公開鍵暗号系」という仕組みで出てくる概念です。これを用いると、秘密鍵の保有者が秘密鍵を明かさずにそれを持っていると証明することで本人確認できます。公開鍵は秘密鍵と対になる鍵で、公開されますが、それと対応する秘密鍵が使われた、ということが分かるのです。

たとえば銀行のATMは、キャッシュカードと暗証番号の二要素認証を使用しています。「カードをもっていること」と「暗証番号を知っていること」で本人確認する仕組みですね。暗証番号が正しいかどうかは銀行が確認します。

それに対して暗号資産では、公開鍵(から計算して得られた値)がその人固有のアドレスになっています。それによって、対応する秘密鍵を使って「デジタル署名」してみせることで、そのアドレスで示される本人が送金しようとしているのだと自分の力だけで証明することが可能になります。

ここで問題になるのは、秘密鍵をどう管理するかです。

ちゃんと設計されていれば良いのですが、システム上、数十億円のトークンがひとつの秘密鍵で管理されるような状況が生まれ得ます。秘密鍵自体はデータなので、コンピュータで管理する場合はPCが壊れたら終わりですし、コピーしてバックアップを取るにもリスクが伴いますよね。

すると最終的に、紙に書いて金庫に入れるのが安全、ということになってしまいます。

秘密鍵をQRコード化して、プリントしたものをスマホで読み取って使えるようにするというやり方もありますが、アメリカのテレビ番組で「そういう仕組みなんですよ」と話していた人のQRコードが画面に映った瞬間に鍵が盗まれたというケースもありました(笑)。

斉藤:新しい技術について考えるとき、多くの人はリアルで出来ることをデジタルに持ち込もうとしがちですよね。たとえば「紙の権利書をデジタル化する」とか。

それに対して私たちコンピュータサイエンティストは、デジタルの世界で出来ることをリアルに持ち込もうと考えます。一般的にいわれる「デジタル化」と真逆のベクトルです。

私は大学で教えていて、去年からはオンライン授業が増えましたが、周りからは「対面授業に勝るものはないよね」という声が時おり聞こえてきていて。リアルを基準に考えれば、対面が勝るのは当然のことですよね。

そうではなく、私たちが目指したいのは、オンラインで出来ることをリアルの教室でどのように実現するかということです。

たとえば、学生のディスカッションを中心とする大学院のゼミなどでは、誰がいつどんな発言をしたかを正確に把握できると助かります。現実の教室でそれを行うのは大変ですが、Zoomでは発言者の名前が常に表示されますし、記録も残るので、その点ではオンラインがリアルに勝っています。

そこで考えるべきは、どうすればリアルの教室がオンラインなみに便利になるかということ。そんな発想で生まれたもののひとつが3Dプリンターです。というのも、3Dプリンターは「コンピュータでファイルをコピーするみたいに物体をコピーできたらいいな」という発想に支えられているわけですから。

オープンソースカルチャーとアート/デザインの未来

斉藤:たとえばVRの世界では、いろんな人が家具や空間や背景などのアセットをつくって無料配布しています。

3D製作に用いられるUnity(ゲームエンジン)もBlender(モデラー)も、世界中のインターネットサービスを支えているLinux(オペレーティングシステム)もオープンソースなので、デジタルの世界の根本的なところでは無料のツールが使われています。

その文脈の延長線上で、3Dプリンティングの世界では「オープンデザイン」という言葉が使われるようになりました。たとえば、あるユーザーが家具をモデリングして、オンラインに登録し、別のユーザーがそのデザインを改良して3Dで出力するといったようなデザインプロセスです。

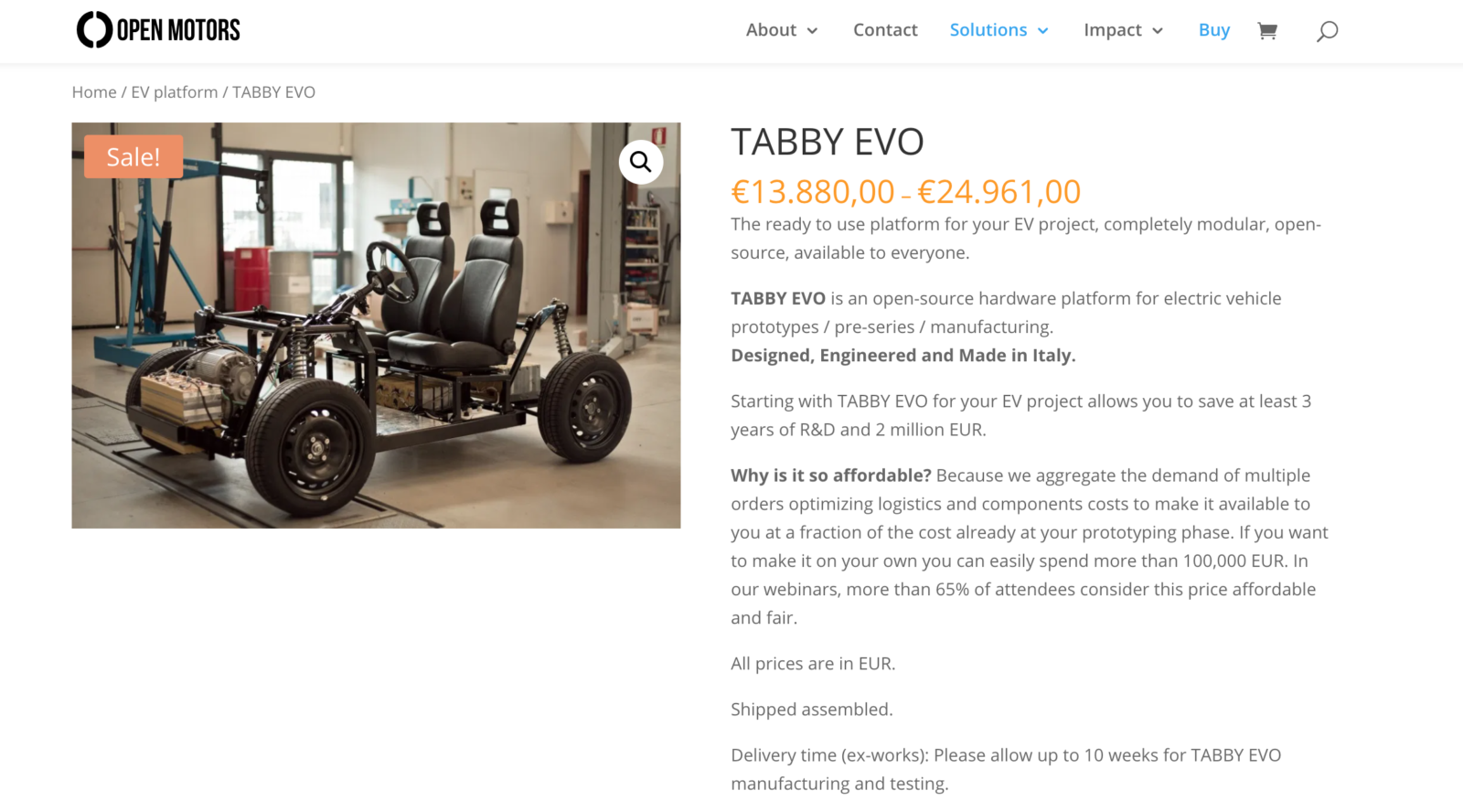

そうしたプロセスは、オープンソースカルチャーの中では私たち(コンピュータサイエンティスト)が普通に行ってきたことでした。市場原理とは異なる価値観ですが、それが徐々に現実のプロダクションの世界、アートやデザインの領域にも影響し始めているのではないかと思います。たとえば、TABBYと呼ばれるオープンソースの電気自動車デザインさえ登場し、ユーザが自由にそこから派生させて自動車を設計し製造することが可能になっています。

斉藤:少し話が逸れてしまいますが、以前、VRに詳しい知人から聞いて印象に残っているのが、VRの本質は人間関係であるという言葉です。

VR空間では、ユーザーの見た目や身体などのフィジカルを飛ばしてやり取りすることができるので、最終的には人と人との関係性だけが残るんですね。NFTとアート/デザインも、理想的にはそちらの方向に進んでいくといいなと。

斉藤:分かりやすい例がジョン・レノンです。彼はお店に入って「ジョン・レノンです」と言うと食事が出てきちゃうので、普段現金を持ち歩いていなかったという話もありますね。

アートにもそういうところがあって、ジョン・レノンほどではないにせよ、たとえば私が早稲田で活動するアーティストだとして、学生街にある馴染みの定食屋さんに入ると「斉藤さんね、100円まけとくよ」みたいなことが起きるかもしれない。それは人間関係の話であり、そのアーティストに対して「応援してるよ」という意思の表明ですよね。

NFTとアートも、そういう関係性の基盤になればいいなと思っています。

作品を所有するということは、その作者や作品と関係をもちたいという話でもあるわけなので、NFTがその関係性の証として使われたら良いなと。

ですから、何が幾らで売れたかといった市場原理的な話ばかりではなく、人間関係の証としてのNFTアートにこれから注目が集まるようになっていけば良いなと思いますね。

インタビューを終えて

「VRの本質は人間関係である」──インタビュー終盤で飛び出したこの言葉は、VRはもちろん、アートやデザインの本質を考える上でも鍵になる言葉ではないだろうか。

そもそも、アートやデザインの価値は「価格」だけでは決まるものではない。たとえば、技術的に新規性があるのか、社会へのメッセージ性があるのか、歴史的に意義ある試みであるのかなど、その価値はさまざまな要素が複雑に絡み合うことで形成されている。

それは一人の人間が社会で評価や信用を積み上げていくプロセスと似ている。

しかし、人間関係は些細なことで壊れたり、放っておくと失くしてしまったりもするもの。そこをNFTという新しい技術がサポートしてくれるのであれば、それは私たち(の文化)にとって貴重な存在になるだろう。

NFTとアート/デザインの関係は、まだまだ未知数な部分が多い。しかしその可能性を活かすも殺すも、使う側である「私たち」の問題なのだということを再認識させられた。

斉藤賢爾(さいとう・けんじ)氏

1964年生まれ。「インターネットと社会」の研究者。 早稲田大学大学院経営管理研究科教授。一般社団法人ビヨンドブロックチェーン代表理事、株式会社ブロックチェーンハブCSO(Chief Science Officer)としてインターネットと社会の研究に従事。一般社団法人アカデミーキャンプ代表理事も務めている。 主な著書に『インターネットで変わる「お金」』(幻冬舎ルネッサンス新書)、『これでわかったビットコイン』(太郎次郎社エディタス)など。