アジア最大級のハブ港湾「釜山」におけるビエンナーレ

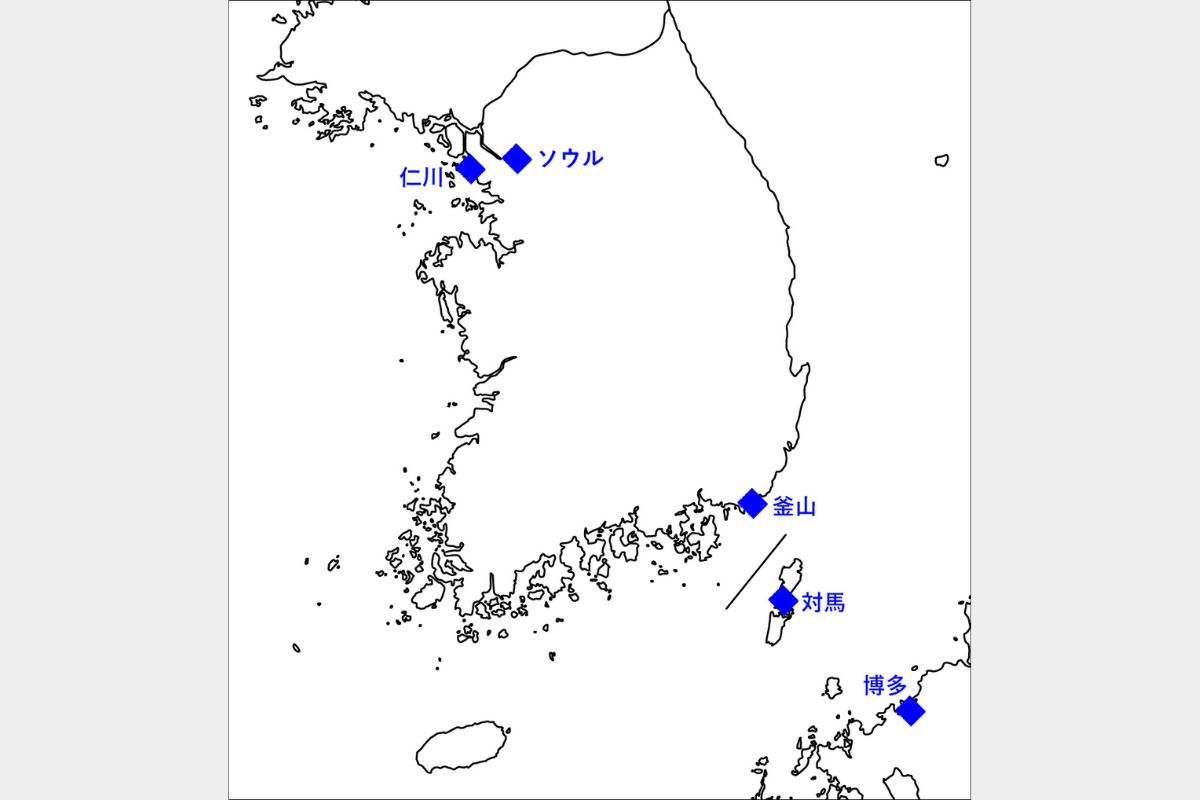

釜山駅に降り立ったころにはすっかり夜が更けていた。ソウルから高速鉄道に乗って2時間半。北西部から南東部まで、韓国国内を対角線上に突っ切るように移動してきた。

釜山は韓国第2の都市であり、アジア最大級のハブ港湾として栄えている。交通の要衝として日本との関わりも強く、下関や博多からフェリーが就航しているほか、15世紀にはすでに大規模な日本人居留地「倭館」が設置されていた。

釜山の歴史が大きく動いたのは1950年のこと。朝鮮戦争によって首都ソウルが陥落すると、釜山周辺を除く朝鮮半島の大部分が北朝鮮軍に掌握された。臨時首都に指定された釜山には大量の避難民が押し寄せ、終戦後も多くの人々が残留したことで都市人口が急激に増加することとなった。

繁華街を歩いていて、偶然「デジクッパ」という名物料理の存在を知ったことがあった。由来を調べると、もともとは半島北部で食べられていた「ソルロンタン」という牛煮込み料理が北からの難民によってもたらされ、入手困難な牛の代わりに豚を使用したことでこの料理が誕生したとのことだ。

このように、ひとたび釜山の歴史や文化を掘り下げてみると「港湾」「日本」「戦争」といったキーワードが次々と飛び出してくる。

こうした地域固有の歴史に着目し、国際的な表現を立ち上げようと試みたのが「釜山ビエンナーレ2022」(2022年9月3日~11月6日)だ。

この地で芸術祭が始まったのは1981年のこと。当初は地元のアーティストが自主的に開催した韓国初のビエンナーレ「釜山青年ビエンナーレ」としてスタートした。1987年には地球環境をテーマにした「海の芸術祭」が始まり、1991年には野外彫刻をテーマにした「釜山野外彫刻シンポジウム」が始まった。この3つのイベントが統合されるかたちで2001年に「釜山ビエンナーレ」が誕生。以後、2年に1度開かれるビエンナーレ方式でテーマを変えながら開催されてきた。

地球環境や野外彫刻をテーマにした催事が合流してできた経緯から、釜山ビエンナーレの最大の特徴は、美術館やギャラリーなどの「ホワイトキューブ」にとどまらない展開をしていることにある。都市の中でも光が当たりづらい地域や、古い産業遺構などをあえて会場に選ぶことによって、都市の活性化や地域理解などを促す役割が期待されている。

現在は釜山広域市がビエンナーレを主催しており、コロナ禍にあっても、世界中の国際芸術祭(ビエンナーレやトリエンナーレ)では、世界各国のアートファン/アート関係者が相互訪問している。そのため、芸術祭が観光業へ与える経済効果も馬鹿にできない。

釜山ビエンナーレ2022のテーマは「We, on the Rising Wave(私たちは、立ち上がる波の上で)」。記者会見に臨んだ芸術監督のキム・ヘジュは、「立ち上がる波」という言葉にはいくつもの意味を込めたと説明している──植民地支配と朝鮮戦争、難民や移民の増加、戦後復興による都市の変容、なだらかな起伏をもつ地形など。

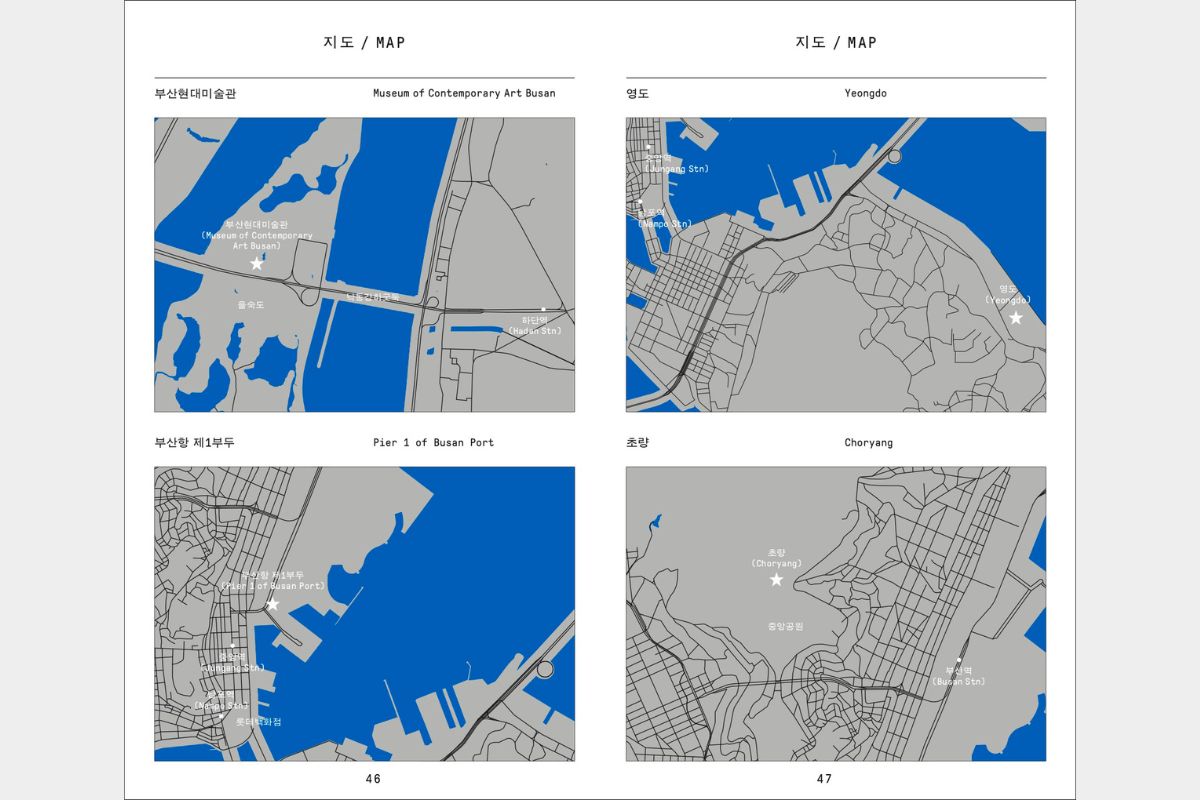

会場は全部で4つある。メインスペースの釜山現代美術館のほかに、交易の象徴としての釜山港第1埠頭、造船業の歴史を伝える釜山影島(ヨンド)、そして倭館が置かれていた釜山草梁(チョリャン)などだ。

これらの会場に25カ国・64組(全80人)のアーティストの作品が散りばめられている。単に見て回るだけでも大変な作品数のため、本レポートでは特に印象深かった作品を深堀りしながら「芸術祭のいま」を見つめていきたい。

港湾都市・釜山のセルフポートレイト

釜山現代美術館の展示室に入ると、最初に目に飛び込んできたのはフィリダ・バーロウの巨大なインスタレーションだ。

画像提供=釜山ビエンナーレ2022

バーロウは、1944年にイギリスで生まれたアーティスト。長年美術学校で教鞭を執っていたが、アーティストとして知られるようになったのは定年退職後の2010年代のことだった。2017年のベネチア・ビエンナーレでイギリス代表に抜擢されたことから世界的に知られるようになり、2021年には森美術館(東京)の「アナザーエナジー:世界の女性アーティスト16人」展でも紹介されている。

そんな彼女が得意とするのは、鉄筋、コンクリート、木材、合板などの工業素材を用いたインスタレーション。釜山ビエンナーレ2022のために制作された《Untitled: Bluecatcher, 2022》(2022年)では、釜山で用いられている漁船用の網を液状のコンクリートに浸したうえで、鉄柱にだらりとぶら下げている。

コンクリートブロックがシーソーのように連なるリズミカルな形状からは、船のマストや肉体労働、近代化した港町の風景などが連想される。港湾都市・釜山を象徴する作品から展示は幕を開けることとなった。

小さな歴史と大きな歴史の交錯から

その後も情報量の多い作品が続く。釜山の海藻や海女のリサーチをもとにしたインスタレーションを展開するライス・ブリューリング・シスターズ・クラブ(2018年結成)、カナダの極北地方出身でイヌイット文化を作品にしているカヴァヴァウ・マヌイー(1958年生まれ)、インドネシア系移民の子どもとしてオランダで生まれたジェニファー・ティー(1973年生まれ)など、国際色豊かな作家の作品が矢継ぎ早に現れる。

とくにジェニファー・ティーの作品には心を惹かれた。彼女が題材にする「タンパン」は、インドネシアのスマトラ島南部で生産されている伝統工芸品。誕生、成人、結婚、死など、人生に深く関わる儀式で交換されるために生産されており、コミュニティの結束を高める機能を果たすそうだ。また山と海が交差するスマトラ島南部は、古くから海上交易の要衝として栄えており釜山との共通点がある。

画像提供=釜山ビエンナーレ2022

その絵柄において、ティーのタンパンは従来のものとは異なる。彼女の「タンパン・チューリップ」には、人の身体と船のマストが融合し、植物のように宙に伸びた人間の姿が象られている。この絵柄が表すのはティーの家族だ。祖父はチューリップ球根の輸出業者としてアメリカ大陸に渡り、父親は1950年代に船に乗り込んでインドネシアからオランダへ移住したそうだ。チューリップの模様はオランダで定番の絵柄であり、「船」「チューリップ」「オランダ」といったキーワードを経て、ティーの家族史と大きな歴史が交錯する自伝的作品となっていた。

建築様式が示す歴史の重なり

このように釜山ビエンナーレ2022では、小さな歴史(個人の歴史)と大きな歴史(国家の歴史)の交錯から生まれるユニークな「かたち」を捉えた作品が多く展開していた。その点で印象的だったのは、1979年韓国生まれの写真家、オ・ソックン(Oh Suk Kuhn)の作品である。

ソックンが写真のモチーフとするのは、戦後韓国で生まれた特異な「建築様式」だ。筆者は釜山ビエンナーレ2022のプレスツアーに招待され、芸術祭やメディア関係者たちと一緒に貸切バスで会場を巡っていた。その際、幸いにもバスでソックンの隣席に座ることができ、街を移動しながら、彼の半生や作品についてたっぷりと話を聞くことができた。

ソックンが生まれたのは、ソウル近郊の港湾都市・仁川(インチョン)。韓国の空の玄関口・仁川国際空港で知られる土地で、東京に対する横浜や成田のような位置付けとなる。日本人には空港の街としてのイメージが強い仁川であるが、植民地時代には多くの日本人が暮らしており、朝鮮戦争時には国連軍の上陸作戦が行われた激戦地でもあったそうだ。

そんな土地で生まれ育ったソックンは、あるときから地元の「不思議な建築」を撮影するようになった。日本式の床の間に本棚がすっぽりと収まり、畳が敷かれていたであろう床には抽象紋様の絨毯が敷かれている──ソックンの写真シリーズ「仁川」に写るのは、歴史の地層をそのまま体現するかのような異形の建築の数々だ。

バスに揺られながら聞いてみると、ソックンの地元にはこのような「複合建築」が当たり前のように残っているのだという。彼の話によれば、植民地時代に日本人が居住していた家屋が、第二次世界大戦後に米軍に接収され、朝鮮戦争後には韓国政府によって競売にかけられたという。

歴史の変遷とともに所有者が変化していくなかで、時にはリノベーションも行われながら、日本風、アメリカ風、韓国風といった様式が共存するようになったそうだ。そんな「異形の建築」が点在する風景のなかで育ったソックンにとって、その原風景を写真に収める行為がそのまま、土地の歴史をビジュアライズする行為になったという。

私を取り巻く地域性とは何か?

このように、釜山ビエンナーレ2022では背景に豊かなストーリーを抱えた作品が散りばめられていた。釜山現代美術館だけで33もの作品が展開していたことから、その規模の大きさが伝わってくるだろう。

まだまだ紹介したい作品が残っている。1970年にパキスタンで生まれたアディーラ・スレーマンは、パキスタンにおけるジェンダー不平等や階級格差を指摘する食器を展示していた。

画像提供=釜山ビエンナーレ2022

一見したところ、美しい食器かと思いきや、よく見ると目を覆いたくなるほどに暴力的光景が描かれている。作者によれば、ムガル帝国時代の細密画を参照しながら、職人たちと制作した図柄であるとのことだ。ここでは、彼女自身がパキスタンで体験してきた暴力の根源が問い直されている。

また日本からは1984年生まれの鎌田友介が参加していた。ソックンの作品の向かいに展開していた鎌田のインスタレーションでは、日韓の歴史と建築をテーマに、架空の「石庭」がインスタレーションとして提示されている。

画像提供=釜山ビエンナーレ2022

鎌田によると、16世紀に豊臣秀吉が行った朝鮮出兵の際、釜山には日本の要塞が建てられたそうだ。秀吉が出兵を正当化するために引き合いに出したのが、現在では神話上の人物とも考えられている神功皇后(じんぐうこうごう)が“朝鮮に軍隊を派遣したことがある”とする日本書紀の記述だった。鎌田は朝鮮半島で撮影した石と、神功皇后の伝説が残る西日本各地で撮影した石の写真を組み合わせて、釜山と西日本を結ぶ「石庭」を出現させたのだ。

このように、どのアーティストもそれぞれが根ざす地域への内省を経ることによって「私ならではの表現」を志向しているのが伝わってきた。その視点は翻って、作品を見る鑑賞者にも「私を取り巻く地域性とは何か?」を振り返らせるようでもあった──。

釜山現代美術館を出て、次なる目的地の釜山港第1埠頭へ向かうことにした。巨大な港湾都市へと発展した釜山を象徴するこの会場では、果たしてどんな作品が見られるのだろうか。続く後編では、残る3会場の様子をお届けする。

—

作家情報

フィリダ・バーロウ:Hauser & Wirthウェブサイト

ライス・ブリューリング・シスターズ・クラブ:公式インスタグラム

カヴァヴァウ・マヌイー:イヌイット・アート財団ウェブサイト

ジェニファー・ティー:公式サイト

オ・ソックン:公式サイト

アディーラ・スレーマン:Aicon Galleryウェブサイト

鎌田友介:公式サイト