カルロス・ゴーン氏からのラブコールで日産へ

そして1999年、カルロス・ゴーン氏からの熱烈なラブコールを受け、日産に入社した中村氏。その後の劇的な業績回復をデザイン面から支えることになる。

思い入れの深い、「フェアレディZ」と「キューブ」

日産では17年あまりの間に200台ものクルマを手がけた。「いずれも思い入れがあるから選べない」としながら、いくつかのモデルをピックアップしてエピソードを披露した。

まずは2002年の「フェアレディZ」。日産のリバイバルをかけた絶対に失敗できないプロジェクトだったという。曰く「自分たちのデザインDNAを分析し、培ってきたZの歴史をどうやって表現するかを考え抜いた」。中村氏が日産に移籍して、コンセプトからすべて手がけた最初のモデルでもある。

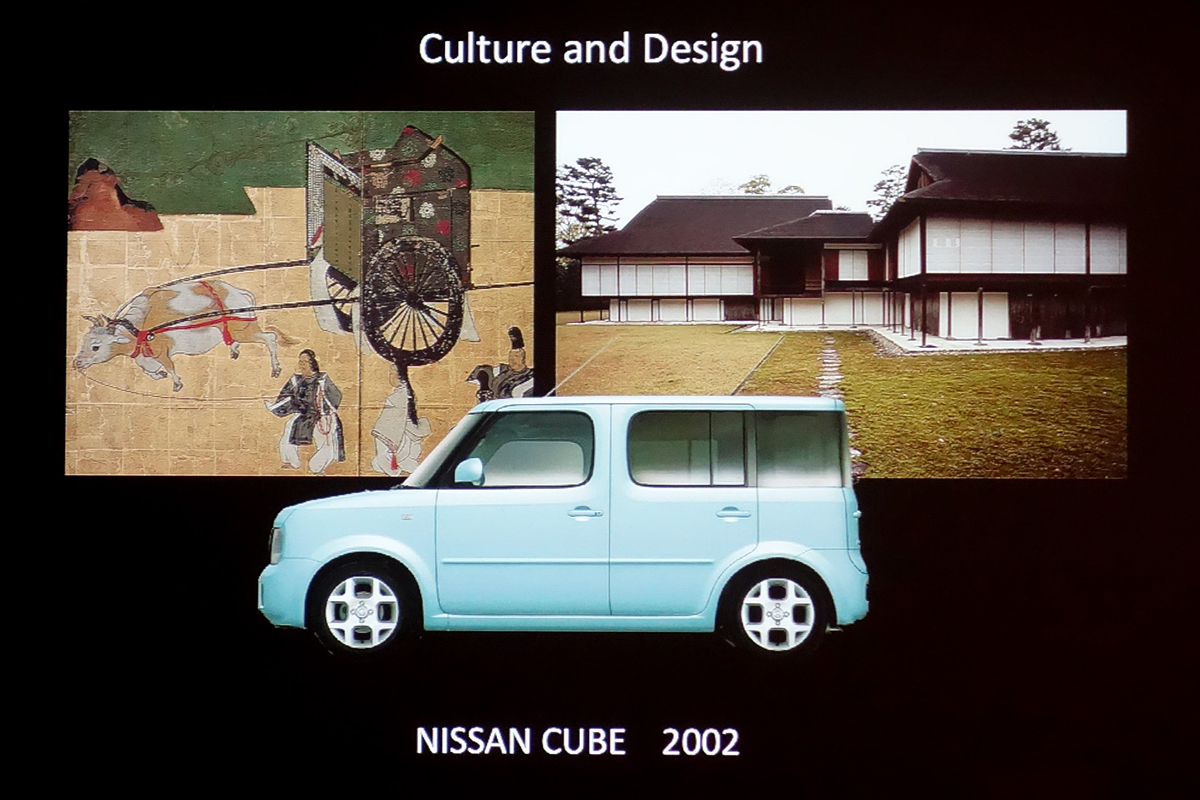

「キューブ」も思い入れが深い1台だ。このクルマは「自分の好みではなく、頭で理解してクルマを作る」という、自分の価値観へのチャレンジだったという。ターゲットカスタマーを意識し、その価値観を頭にたたき込んで想像しながらデザインしていった。「若い人がターゲットの商品は若いデザイナーに任せる、というのはディレクターとして違うと思う」(中村氏)。デザイナーは異なる価値観であっても徹底的に頭で理解して作るべきだと、中村氏は考えている。

「日本には、ゆっくり動くという価値観があるのではないか」と中村氏は考える。馬車の時代から「より速く」を追求してきた欧州と違い、日本には牛車でスローな移動を楽しむ文化がある。そんな日本独自の価値観を提案するのが、キューブのコンセプトだ。さらに日本建築と同様に、インサイドアウト、つまり中の空間からデザインしたそうだ。2008年に登場したモデルは10年近く経った現在も一度もマイナーチェンジすることなく着実に売れ続けており、海外でも販売されている。

掟破りを突き詰めた「GT-R」と、

クラシックな文法に則って作った「ESSENCE」

世界最速の量産車を目指して2007年に登場した「GT-R」は、ヨーロッパのスポーツカーデザインへのチャレンジだった。エレガントなプロポーションが最重要視される従来のスポーツカーの文脈から考えれば「掟破り」ともいえるデザインだ。

「何にも似ていない」「これまでと違う」がコンセプト。よく日本のデザインは「ガンダムっぽい」と言われることがあるが、それをポジティブに捉えた。人工物は滑らかでなかったり、ギクシャクしていたりするものだが、その点を強調し、オリジナルのデザインを作り上げた。

ちなみにGT-Rも「頭で理解して」作りあげたデザインだという。「自分は、本当はガンダムではなく、スターウォーズ世代だから」と中村氏。

著名な自動車評論家ロバート・カンバーフォード氏は「中村史郎は真に日本オリジナルのデザインを目指し、見事に達成した。美しくないが、説得力がある(convincing)」とGT-Rを評した。中村氏はそれが非常にうれしかったという。

対称的なのは、インフィニティのコンセプトカー、「ESSENCE」。GT-Rとは180度異なり、欧米のクラシックな文法に則って作ったスポーツカーだ。

エレガントなスタイルは欧米でも認められ、めったに他社とはコラボしないことで有名なルイ・ヴィトンが特注トランクケースを提供したことでも知られている。

今もヨーロッパで月に1万台以上売れる「ジューク」の初期スケッチ

続いて紹介した「ジューク」は、前衛的なデザインで大きな話題を呼んだクルマだ。だが中村氏は「勝算はあった」という。それは、プロポーションや「クルマらしさ」など、押さえるべきところを押さえていたから。狙い通り、ジュークは世界中で人気となり、現在でもヨーロッパでは月に1万台近く売れている。

ここで中村氏は初期のスケッチを披露。「いいプロジェクトというのは、最初のころのスケッチが最後まで残ることが多い」と語った。

コンセプトを変えない、ということ

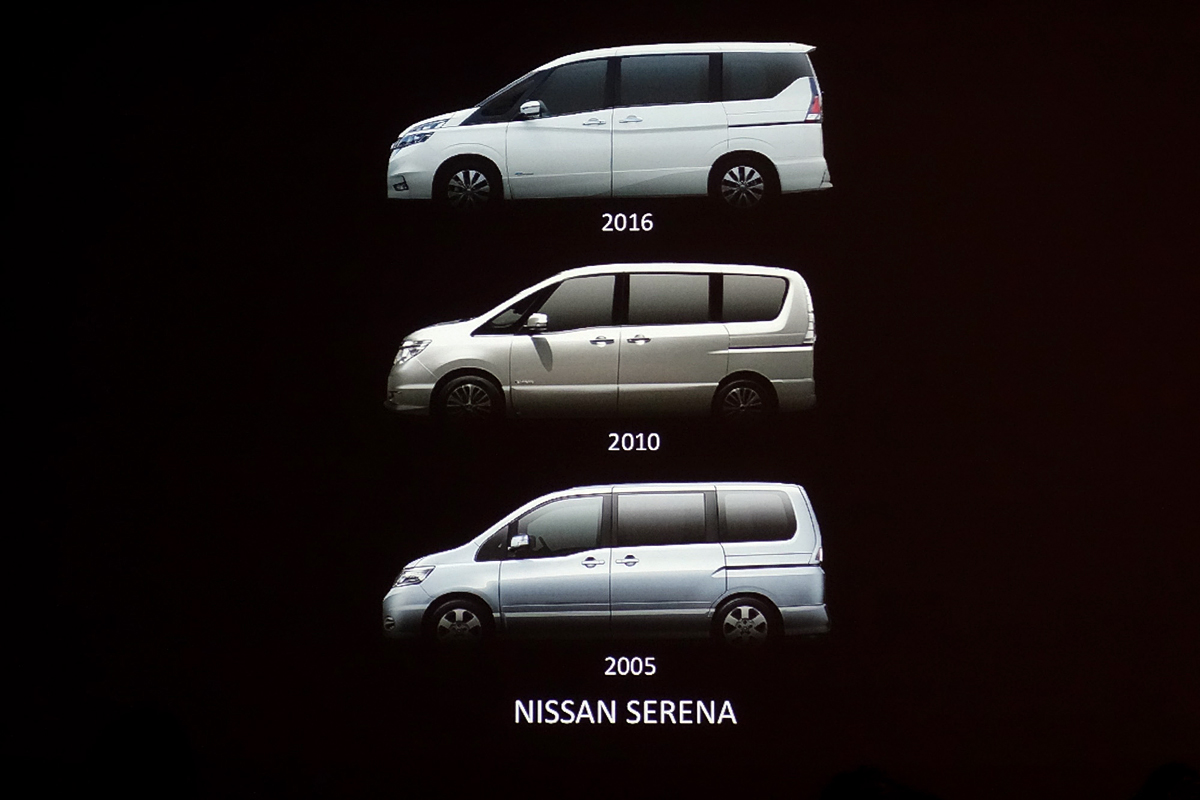

最後に中村氏は「セレナ」を紹介。戦略を持って「キープ・コンセプト」を続けているモデルだ。直近3世代は同じテーマに則ってデザインされている。コンセプトを変えない戦略は、新鮮味がないと見られるリスクもある。だがセレナはフォルクスワーゲンのゴルフのように一貫性、継続性を持ってデザインを大事に育てているという。