編集部が感じた、新しい「美大による展示」の匂い

「えっ?」てなるぐらいやばかった。30分くらいで出て来るつもりが、2時間以上動けなかった(笑)。

リサーチとアート、美大の展示のあり方、キュレーションの役割……、拾うべきことがいっぱいありすぎるぞ。

普通の卒展と何が違った? 最初の作品から全員「動けなくなった」理由

アリ編集長:冒頭、石黒健一さんの作品、ヤップ島の石貨から掴まれたよね。

そこから続く映像作品や天井から吊るされた大麻草、絵画などの8作品。

そしてそこから2会場目へ移動すると、「祈り」をコンセプトにした大漁旗の作品に圧倒され、建築とのコラボレーションや慶応義塾大学SFC松川研究室との共同プロジェクト……。計15作品、目が離せなくてどれもハイカロリーだった。

マーサ:うんうん、最初の「ヤップ島」。「え、これってアート? ドキュメンタリーじゃなくて?」と、良い意味でハラハラさせられた。部屋の片隅で流されていた島民のインタビューとか、最後まで見ちゃったもん。最初の作品で20分以上動けなかったのは初めてかも。

石黒が2年間のプロジェクトで向き合ったのは「価値」という不確定な概念。ミクロネシアのヤップ島やパラオを訪れ、現地の石灰岩を用いて制作した石貨などと合わせて価値観の共存というテーマを投げかけた。

フジュー:「フィールドワーク」というタイトルに真正面からぶつけてきたかんじがして、あそこでぐっとひきこまれましたね。他の作品も絵画や彫刻など様々でしたが、一つ一つがリサーチと繋がっていて「ああ、これもフィールドワークなんだ」と深まっていった。

アリ編集長:最初からああいう構成だったのかな?

フジュー:どうなんでしょう。キュレーターの指示が結構入っていたんじゃないかと思います。一般的な卒展だと、学年や学科で展示スペースが分けられているのですが……。学校に聞いてみたい。

マーサ:でもそれがいわゆる「卒展」ですよね。私も実際に見る前は、普通の卒展をイメージしてたんですよ。専攻ごとに、壁に掛けてあるだけ、置いてあるだけみたいな展示を。そしたら想像と全然違ってびっくりした。

フジュー:そうですね。それぞれが異なる表現手法で作品を作っていたのもよかったです。絵を描いている人、彫刻をやっている人、インスタレーションをつくる人。それぞれ自分のメディアを深めつつも、一つにとどまらず、メディアミックス的な要素もあった。

美大にはかつて「自分のメディアを深めよう」というトーンが強かった時代がありましたが、2000年前後から「インターメディア(メディアの横断)」が重用される流れが生まれました。例えば映像と言葉とパフォーマンスを混ぜて表現する、といったような。

そうした時代の流れを踏襲した展示になっているなとも感じましたね。

リサーチと作品の溝を埋めたもの

マーサ:フィールドワークって、社会学やジャーナリズムの中にあるものだと思っていたんです。でも、この展示を見た後には、現代アートにこそフィールドワークが必要なのでは、というくらいに考えが再構築されたような気がします。

フジュー:加えて「フィールドワーク」というテーマを、それぞれが自分の中に落とし込めているのも良かったですよね。留学生の「来日して見つめた日本」とか、大分出身の子の洪水のエピソードとか、子どもの頃に経験した東日本大地震とか。

そういうのが作品に結びつく学生って意外と少ないんです。

綺麗にできていても「なんでこういう作品を(作ろうと思った)?」をちゃんと説明できない学生がほとんどなんですが、そこができていたのがまず驚きでした。

たぶん先生の指導もあると思うんですけど。「よくわからない作品を見せられた」という感覚がなくて、「こういうルーツの人が、こういう意図を持って作品をつくったんだ」ということがすごくスムーズに入ってきたんですよね。

現代アートって、リサーチと表現がバラバラになりがちなんですよ。リサーチに偏って表現が弱かったり、表現ばかりでリサーチが足りていなかったり。その辺がうまく繋がっていた印象を受けました。

アリ編集長:なるほど。僕は、ちゃんと「作品が作り込まれていた」のが何よりも良かったなぁと。問いを立てたり、リサーチをすることももちろん大切だけど、頭でっかちで作品の完成度はそうでもない、みたいなパターンも最近多いよね。リサーチすると、綺麗にまとめたくなったり、わかりやすい結論に落とし込んだりしたくなっちゃうと思うんだけど、そういうニオイがしなかったところにもすごく好感を持った。

作品だけ見ても作り込まれていて「ごちそうさま」と言えて、なおかつそこにちゃんとリサーチがついていたのが嬉しかった。

マーサ:リサーチの質と作品の質にはどれくらい関連性があるんだろう。

アリ編集長:どうかな。質自体が高かったこともあるけど「作品の表現を念頭に置きながらリサーチしていたのかな?」と思わざるを得ないくらい(リサーチと作品が)くっついてる感じがあって。普通は、その間に溝があるんだよね。それがない分、一つの作品に没入できて、それで長い時間滞在したなっていうのはあります。

個人的には、リサーチと作品の隙間を映像が埋めていたような印象も受けた。リサーチや制作の過程を映像で見せてくれたりしたのが嬉しかったな。

マーサ:そもそも最近って、みんなここまでリサーチをするものなのかな。

フジュー:それでいうと「リサーチを作品に取り入れることが当たり前になっている」ということは今回の展示でも強く感じましたね。

5年くらい前は「リサーチベース」という言葉が美術の界隈でよく用いられていたんですけど、最近あまり言わなくなってきたんです。どうしてかというと、それが当たり前になってきているからで。例えばゴッホに代表されるような「アート=自己表現」というスタンスのアーティストは減ってきている。

今回の展示では、リサーチそのものが表現の方法論として身体化されていた。だからこそアリ編集長の言う「くっついてる」かんじが生まれたのかもしれません。

マーサ:リサーチにも本気で取り組んで、メッセージを見出し、それを作品に落とし込んだ上で表現を研ぎ澄ましていく。頭の中で二つも三つも同時進行で考えなきゃいけないような……。

フジュー:表現というと、絵を描いたり、石を掘ったりといった制作の部分がクローズアップされがちですが、もう一歩進んで、リサーチをしたり情報を取り入れたり、編集したりすることも表現作業の一部だと当たり前に示している。

これって森美術館とかでよくある手法なんですけど……そうそう、この展示でキュレーターを手がけた片岡真実さんは、17年間に渡って森美術館の学芸員を務めた方で、2020年1月に館長に就任されましたね。

東京都美術館を他のギャラリーに錯覚させたのはキュレーションのチカラ?

フジュー:誤解を恐れずに言うと、この展示、空間が「森美術館っぽい」なと感じたんです。光る作品もあれば絵画もあったり、読み応えのある文章が続いたかと思えば映像を見て休める場所もあり、体験としても飽きさせない。エンターテイメント的にも楽しかった。

アリ編集長:うん。僕はこれまでになんども東京都美術館にいったけど、違うギャラリーに来ているような感覚だった。途中で一度廊下に出たときに「そうだった、ここ上野だった」って思い出すような。

フジュー:東京都美術館って使いにくいことで有名で……(苦笑)。空間が画一的なので、キュレーションもしづらいし、導線をつくるのも難しいんです。団体展とかでは使えますけど。

マーサ:たしかに。片岡さんはどこまで指示したんでしょうね。気になるな。

アリ編集長:山の絵を描いた太田ちゃんは、展示構成はほとんど自分で考えて、京都から友達を呼んで2日かけてやったと教えてくれた。で、最後に片岡さんにチェックしてもらったって。彼女は「ここで(壁を)『4面』使えたのが嬉しかった。あの高さまで、自由に。何よりもそれが一番嬉しかった!」って言ってたよ。

「日常的に見る山」と実際に作者の視覚的記憶や体験を追体験するような「山の内側」を、異なるスケールで描いた。

フジュー:普通の卒展で展示されていたらあんまり印象に残らないような作品も、あのキュレーションの中で見るから「ああ、こういうことを考えて作品に落とし込んだんだ」って理解できたというか。

いわゆるリサーチベースの作品や映像作品だけじゃなく、モノだけ作ってる人もいる。でもそういう人もいろいろ考えて作っているんだということがわかったのがすごく良かったです。

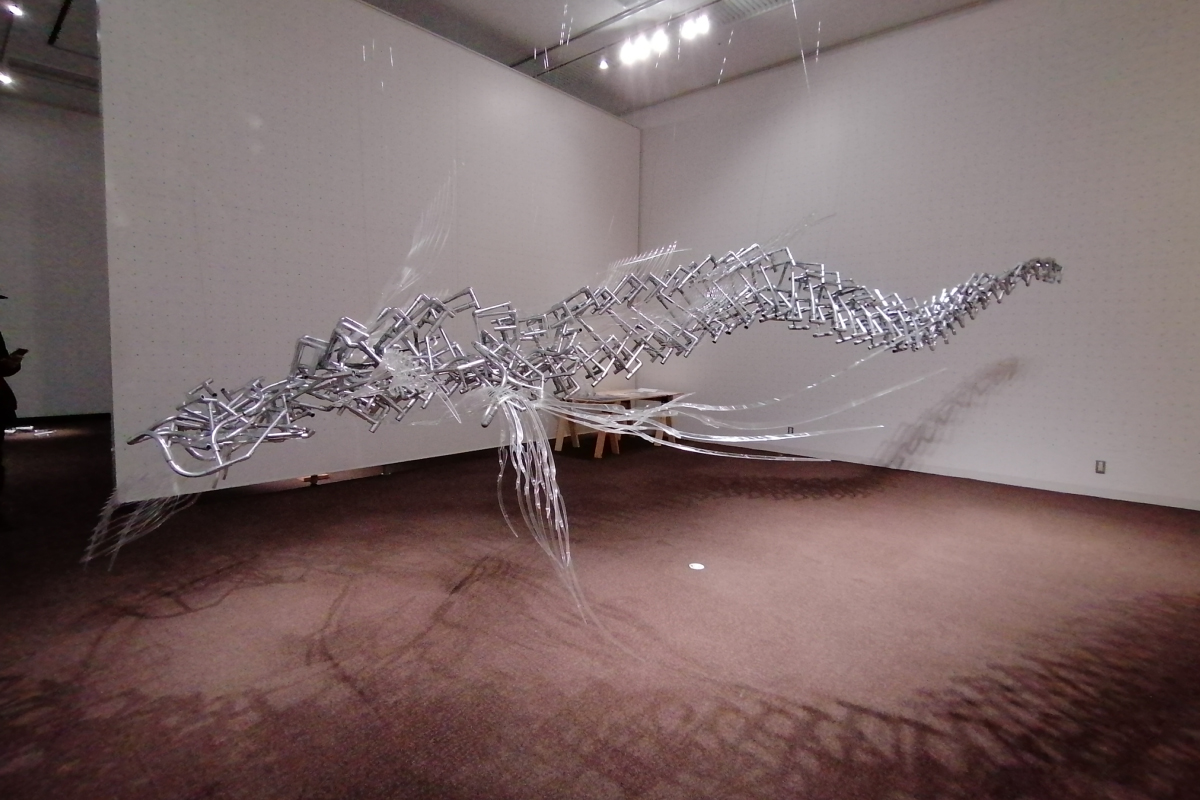

マーサ:そう考えると、あの空間だからこそ魅力を引き出された作品もたくさんあったのかもしれないという気さえしてくる。個人的にあのドラゴン、好きだった。

最新の技術を「トーテミズム」と結びつけた作品。人間の仙骨をモデルにパイプを連結させ「新たな神話の象徴」として、族霊を作り上げた。

フジュー:そう、僕は実はあのドラゴンとかがすごく良く見えたことにびっくりしたんですよ。作品だけ見ると、ああいうの、卒展とかで見ないこともない。でもあの空間で見ると「めっちゃいいじゃん!」って(笑)。

個人的には、同時期に国立新美術館で開催された「五美大展」を意識してる感じもすごくしたんですよね。意図的にぶつけてきてると思ったんです。

「絵画」や「映像」など、メディアごとに縦割り的に区切って、キュレーションも経ずに、とりあえず展示する。これって「これだけ見てください、あとは勝手に読み込んでください」という姿勢だと思われても仕方ないと思うんです。

こうしたこれまでの卒展や美大のあり方に対して、もっと時代や社会と寄り添うには、こういう作品の見せ方をした方がいいんじゃないか、あるいは、きちんと見せることを意識したほうがいいんじゃないか、みたいな問題提起にも受け取れました。

アリ編集長:これ、毎年やってるんだよね。もうさ、学校に聞きに行こうか。

フジュー:今年で3回目みたいですね。

地方の美大がわざわざ東京に来て展示をするのってすごくコストがかかるもの。そこまでしてやりたかったことって、ただ単にたくさんの人に見てもらいたいだけじゃなく、明確な問題意識があったんじゃないかな、と思います。

マーサ:行こう。学校だけじゃなく、片岡さんにも話聞きたいし、学生にも。

アリ編集長:じゃあ前日は大阪に前乗りしよう、美味い呑み屋知ってるから。

マーサ・フジュー:決定!!

※次回は「フィールドワーク-世界の教科書としての現代アート」のレポートをお届けします。