(晶文社提供 撮影:西田香織)

スポーツ観戦を「翻訳」する

「見えないスポーツ図鑑」とは、東京工業大学とNTTが共同で実施している、新たなスポーツ観戦の方法を探索する研究プロジェクトだ。プロジェクトメンバーは、東京工業大学准教授の伊藤亜紗氏、NTTコミュニケーション科学基礎研究所の渡邊淳司氏、NTTサービスエボリューション研究所の林阿希子氏の3名から成る。

「観」戦とも書くように、基本的にスポーツは目で見て楽しむものである。しかし私たちは、スポーツ選手のパフォーマンスを「見ること」を通じて本当に理解できているのだろうか?

そのような疑問のもと、「見えないスポーツ図鑑」では、スポーツ選手が体感しているスポーツの本質を解き明かすことを第一の目的としている。

そして第二の目的として、目の見えない人とともにスポーツ観戦する方法を模索することが掲げられている。そのために行われたことは、スポーツ経験者からそれぞれの種目の本質を聞き出すことと、ごく一般的な日用品を用いてそれらの感覚を再現することだった。

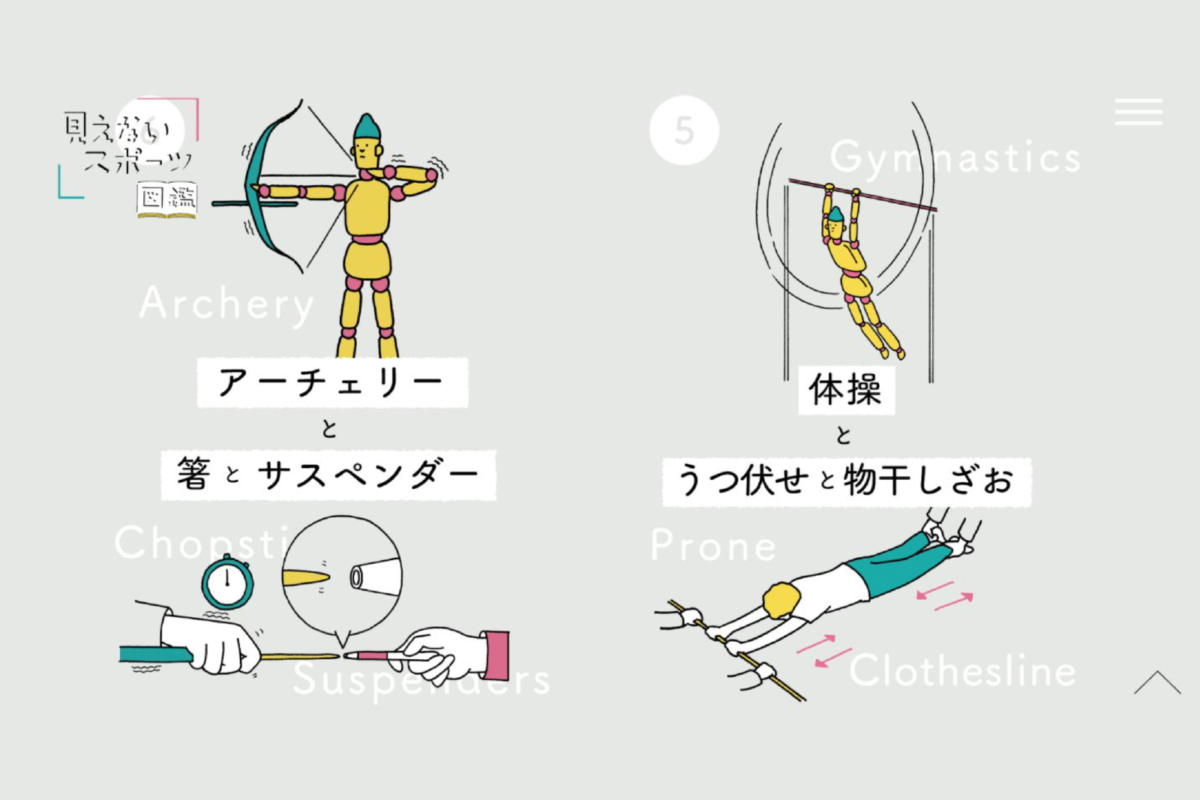

こうした方法をもとに、「見えないスポーツ図鑑」では全10種のスポーツが翻訳されている(卓球、ラグビー、セーリング、柔道、体操、アーチェリー、フェンシング、テニス、野球、サッカー)。

とくに筆者が興味をひかれたのがフェンシングだ。元フェンシング日本代表の千田健太氏をゲストに、フェンシングの感覚をアルファベット型の木片を引っ掛け合う「知恵の輪」バトルで再現するプロセスには、思わず膝を叩きたくなるような納得感があった。

それらの研究過程と成果はウェブサイトで公開され、2020年には書籍『見えないスポーツ図鑑』(晶文社)も発行された。また、同じ時期には21_21 DESIGN SIGHTで「トランスレーションズ展」にも映像作品を出展している(同展のレポートはこちら)。

いま、スポーツ観戦を「翻訳」することによって見えてくるものとは何なのか?

その狙いと可能性について、プロジェクトメンバーの3名にインタビューした。

ソーシャル・ビューの応用から

林阿希子氏(以下敬称略):私はもともとユーザビリティを専門とし、シニア向けのICTデザインや空港のユニバーサルデザインなど、「どうしたら見やすいか? 使いたくなるか?」といった情報提示の研究をしていました。

最近はスポーツ業界が盛り上がっていますが、そんななかで目の見えない方のスポーツ観戦をどうやったらサポートできるのかを考えるようになったんです。

しかしユーザビリティや課題解決という視点からは、なかなかスポーツ観戦の手に汗握るような感覚を共有することにはつながりにくく、そうした側面をより深く考えたいと思うようになりました。そんなときに触覚の研究をされていた同じくNTTの渡邊淳司さんに伊藤亜紗さんを紹介していただき、三人での共同研究がスタートしました。

渡邊淳司氏(以下敬称略):ぼくはもともと触覚の研究をしていて、特に人と人のコミュニケーションの研究をしていました。触覚的なコミュニケーションでは、「わたし」と「あなた」が分けられないケースが多く、たとえば握手をするときは自分が握っているのか握られているのか、はっきり分からないですよね?

触覚的なコミュニケーションでは、何かをする/されるという関係性ではなく、その関係ごと一緒につくっていくみたいなところがあるんです。

そんな触覚的な観点から、目の見えない人と一緒にスポーツ観戦をする上でも「する/される」でないかたちで関係性が構築できないかを考えつつ、このプロジェクトに参加しています。

伊藤亜紗氏(以下敬称略):いま淳司さんから「触覚では自分と相手がはっきり分けられない」という話がありましたが、そこが障害の世界の面白いところでもあります。私はずっと障害について研究しているんですが、ときとして目が見えない人の周囲では「見る」という行為がネットワーク化することがあるんです。

その典型的な例が、美術鑑賞におけるソーシャル・ビューですね。展覧会で5~6人のチームを組んで行う鑑賞のことで、同じグループのなかに晴眼者と視覚障害者が混合して作品の前で対話鑑賞をするんです。これって一見、晴眼者が視覚障害者に作品を解説することのように思われるじゃないですか? でも、全然違うんです。

普通に目が見えている人にとっても、美術作品の内容を言葉で伝えることは難しいので、「見える」ということがそもそも当たり前でないことに晴眼者も気付かされます。さらに、作品が見えていないはずの視覚障害者がいきなり本質的な質問をすることもあるんです。晴眼者が細部に迷い込んでいるときに、「結局ここってどうなんですか?」と質問を投げ掛けたりして。

「見る」という能力は個人がもつものだと思われていますが、実はこの例からわかるように「見る」ことがネットワーク的に成立するものであることがわかってきたんです。そして面白いのは、ソーシャル・ビューによって結果的にその場のコミュニケーションも変わってしまうということ。

「障害」というファクターが加わることで、人間関係が変わったり、人の能力の定義が変わったりすることがある。この現象を、美術からスポーツに応用して考えられないかなと思い、この研究に着手するようになりました。

生成的な翻訳

伊藤:コツをいかに掴まないかのコツを追求しているような感じがありました(笑)。翻訳って遠くにあるものを使った方がうまくいくことが多いんです。たとえばテニスなどのラケットを使う競技を、ラケットに似ているもので翻訳してもどこに本質があるのかはわからないですよね。

でも、ラケットをシャーペンで翻訳したら「こんなに違う形なのにここが同じなんだ!」と共通点が浮かび上がる。なので、なるべく迂回して道具を選ぼうとしていました。

(晶文社提供 撮影:近藤俊哉)

渡邊:たしかに、翻訳結果は予測できないという前提が途中からできていましたね。ひとつの例として、指の上でバランスを取るのにいいかなと思って体操を翻訳するためにアルファベットの木片を買ったんですが、結局体操では使わずにフェンシングで使いました。ぼくにとって、百均の道具をいろいろ触りながら「モノと対話する」プロセスはとても印象的でした。

林:改めてモノにちゃんと触れると、普段自分が意識していない感覚が浮き彫りになって、無意識で感じていることが表出してくるような感覚があるんですよね。

伊藤:私の場合、作業中にみんなの手をよく見ていました。自分とモノの関係もあるけど、周りの人がやっていることから触発されることも多くて、子どものころに砂場に集まって何かをつくっている感覚に近いかな。たまに何かが浮かんで、みんなで可能性の山をつくることに集中するみたいな。まさしく「生成的」な作業でした。

ネットワーク化された脳

渡邊:さっき伊藤さんが「感覚のネットワーク化」について話していたじゃないですか。このプロジェクトもまさにそうで、「ネットワーク化された脳」と言ったらいいのかな、自分で手を動かしていると、「それいいね!」と横から触発されて、また自分の作業に戻って、みたいなことが繰り返されました。

渡邊:規模は二人ではない気がします。二人で試行錯誤しているところに別の人が横から新しいアイデアを出してくるみたいな要素は必要ですね。たまに編集者さんなど「ネットワーク」の外部にいる第三者がコメントをくださるときがあって、まさしく「メタ認知」として機能していたなと。

それとそのスポーツに精通したエキスパートの講師が毎回参照元として存在していたことは、この研究にとって重要でした。

伊藤:必ず何か言ってくれるんですよね、「すごいフェンシング感あるね」とか。その言葉を頼りに探っている感じで。

(晶文社提供 撮影:西田香織)

伊藤:そうですね。よく誤解されるんですが、『見えないスポーツ図鑑』って普段体験できない競技をみんなで体験できるようにする面白ゲームづくりではなくて、絶対的な正解ではないものの、厳密な正しさを目指している研究なんです。

渡邊:ぼくらはどちらかといえばフィルターとしての役割でした。ぼくらの身体と目の前の道具を通してスポーツをフィルタリングし、それに対してエキスパートの方が「しっくりくる/こない」みたいなコメントを出してくれていました。

林:21_21 DESIGN SIGHTで展示していた「手ぬぐい柔道」も、二人の翻訳者が手ぬぐいの両端を引っ張り合うという激しい動きのなかで、手ぬぐいをぎゅっと握る視覚障害者が「離されまいぞ」と巻き込まれながらも関わっていく姿勢が重要でした。

その「関与」が一緒に体験をつくり上げていく感覚にも繋がっていて、要するに、体験ごと参加者全員でつくり上げるような設計だったんです。関与度が高まるにつれて、しっくりくる感覚と楽しさや迫力が同時に高まっていった感じですね。

渡邊:「引っ張られながら掴む」という行為は身体的なコミュニケーションでもありますし、何かを誰かと一緒に楽しむことは「またこの人と何かできるな」という未来を予見させてくれます。だから翻訳を通じて、これから先も一緒に楽しもうと思えるような関係性が生まれていたと思いますね。

伊藤:「楽しい」という感情に関していえば、私くらいの世代にとって、スポーツって「苦しい」イメージがあることも多いんです。部活に入ったら最初は球拾いしかさせてもらえなくて、楽しいところに到達するまではすごく時間がかかる、みたいな。

いままではそのプロセスを「努力」と呼んでいたけど、もっと早くそのスポーツの本質的な楽しさを体験できるといいなと。その種目のトップ選手が感じている面白さを最初に分かった方が、プレーヤーとしても競技にのめり込めるし、観客としても見ていて楽しくなると思うんです。そういう意味で、スポーツの本当に楽しい部分を最初に抽出してしまいたいという思いが個人的にはありました。

内から生まれる身体的変化

渡邊:ぼくは競技を見る目が変わりました。実際にスポーツしている選手とも少しだけ共通認識をもてるようになった気がする、という淡い期待があります(笑)。

伊藤:私は大学でこの研究の話をしたときに、ある学生からすごく感謝されたことが印象に残っています。たまたま応援団をしていた学生が講義にいて、「すごく助かる!」と。

曰く、応援するときには選手への感情移入が必要になるんですが、感情移入するためにまずそのスポーツを身体的に理解する必要があるんですね。ただ「がんばれ!」と言っているだけじゃ応援にならなくて、選手の思考、心境、力の入れ方なんかがわかってくると、自然に応援ができるようになったと話してくれました。

林:応援でいうと、私もラグビーを見ていて、いままでは「スクラムのときって全然動かないけど何してるんだろう?」と思っていたんですが、ラグビーの翻訳でキッチンペーパーで頭を押されることを体験し、スクラムでは首の後ろに大きな力が加わっていることが分かって、ラグビーの試合のときには首に力を入れて見るようになりました(笑)。

(晶文社提供 撮影:近藤俊哉)

具体化と抽象化を行き来すること

林:ありがとうございます。私はもともと課題解決型の研究をしていたので、このプロジェクトには今までのやり方がまったく適用できませんでした。

でも、この研究は「探ることで問いが生まれる」ような設計になっていたので、そのことで結果的に創造的な営みに接近できたのかなと思いました。

渡邊:この3人の性質も関係していると思います。みんなどちらかというと観察型で、「俺はこれを表現するんだ!」みたいな強い立ち位置ではないからこそ、「感じながらつくろう」というスタンスに自然と近付けたのかなと。

伊藤:教育も研究もそうだと思うんですが、どうしたら適度なカオスをつくるかがすごく重要だと思っています。研究だったら基本的に研究計画書を書いてお金を取って実行するみたいなプロセスになりがちですよね。教育も同じで、いろんなルールやカリキュラムがあって、それを着々と遂行するプロセスになりがちです。

でも今回のプロジェクトには「よくそれで研究になるね」と言われるようなカオティックな部分と、意外ときちんと設計されている部分の両方がありました。

たとえば、全10種の競技をちゃんと翻訳するというフレームだけは設計してあって、会社や大学にはちゃんと話を通しておきながら、我々自身もカオスなプロセスを10回も反復していたわけです。その反復によって経験値が溜まって、具体的に手を動かしながらも、話していることはだんだん抽象的になれたのかなと。

そういう抽象的な言語が抽出されるような仕組みには「反復」という構造が大きく作用していて、それによってカオスになっても大丈夫な安心感をつくることができていたなとは思います。

林:たしかに、具体化と抽象化を繰り返しながら進めていったのがよかったと思います。「ラダーリング」というインタビュー方法があるんですが、それは「具体化」と「抽象化」を繰り返すことなんですね。

たとえば「どうなったら心地よいですか?」という具体的な質問と「心地よいとはどういうことですか?」という抽象的な質問の上がり下がりを繰り返すような方法で、この研究会でもアスリートの動きの様態や心理状態などの抽象的な思考を掘り下げていく作業と、それをモノに触りながら具体的な動きに落とし込む作業の両輪で作業を進められたので、必ずどこかには着地できるだろうという安心感がありましたね。

渡邊:言われてみれば、ぼくも「どうにかなるかな」というよくわからない自信はありました。

林:お二方がいた信頼感ですね。

伊藤:私もお二人がいるから大丈夫だと思っていました(笑)。

伊藤:翻訳という行為をスポーツ選手が体感する感覚以外のところにも展開していきたいですね。すでにワークショップも開催しましたが、人の「心理状態」を翻訳しようと試みたことがあります。

そのときには『見えないスポーツ図鑑』にも登場した元横浜ベイスターズピッチャーの福田岳洋さんにお越しいただいて、ピッチャーの心理状態を翻訳することにチャレンジしました。(※TOP写真)

面白かったのが、福田さんにとって塁にランナーが溜まっている状態は「テーブルにお茶をこぼしてしまって、みんながいろいろ言ってくれるけど、結局ひとりでなんとかしなくちゃいけない感覚」に近いそうです(笑)。

渡邊:「結局拭くの俺じゃん」みたいな(笑)。

伊藤:野球って「全員野球」とも言われるけれど、要所要所ではそういう心理状態にもなるみたいで面白かったですね。あとは味覚の翻訳とか、ほかにもいろいろな感覚を翻訳できたら面白そうだなと。

渡邊:ぼくはこの翻訳の方法自体も面白いと思っていて。このやり方はトップダウンではなく、個々人の自律的な感覚を活かしたモノづくりにも活用できるんじゃないかと思っているんです。

林:私は今回「言葉を手放した」ことが印象的でした。いままで私は、人が説明するときに用いる言葉の分析をしていたんですが、今回「モノで考える」ことを通じて言葉で説明することを放棄してみたことで、なぜかすごく心地よくなったんです。

いまの社会、言葉で伝えられる情報がたくさんあります。ソムリエは言葉を駆使して味を伝えるプロですし、スポーツの実況中継もそうですよね。でも、それらとは違う方法でコミュニケーションする方法の端緒に触れることができたので、その蓄積を違う感覚にも展開していきたいです。

取材後記

今回の取材を通じて、「見えないスポーツ図鑑」は、さまざまな可能性を含んだプロジェクトであることを再認識した。切り取る角度によってその捉え方は異なるが、ここでは個人的に重要だと思ったポイントを3点に絞って書き出してみたい。

1つ目は、「鑑賞」。本プロジェクトの出発点のひとつには、美術鑑賞で取り組まれている「ソーシャル・ビュー」をスポーツ観戦へ応用するという試みがあった。その背景には、「アート」や「スポーツ」などジャンルの垣根を越えて「見ること」の本質を問う姿勢がある。そこに「障害」というファクターが加わることによって、このプロジェクトはよりメッセージ性の強いものになっていた。

2つ目は、「翻訳」。なんといっても「見えないスポーツ図鑑」が面白いのは、10種のスポーツをあの手この手で翻訳しようとする試行錯誤のプロセスだろう。深刻な壁にぶつかったと思うと、突如ひらめきが生まれ、予想だにしていなかった答えにたどりつくプロセスはスリリングで面白い。

さらに「本当の翻訳」を追い求める姿勢は、「つくること」に対しても鋭い視点を投げ掛けている。書籍内でも引き合いに出されていた、ドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミンの有名な言葉がある。それによると、詩の翻訳は「翻訳者がみずからも[…]詩作することによってのみ再現できる」と言われている。

そしてこのプロジェクトで行われてきた翻訳も、ベンヤミンの言葉のように「翻訳者がみずから新しい競技をつくること」のようだった。(たとえば「手ぬぐい柔道」は、翻訳者と翻訳者の「試合」を見ているようだ。)つまりこのプロジェクトは、翻訳という行為に内在するクリエイティビティを考える上でも興味深い可能性を示しているのだ。

最後に、3つ目は「身体」。恐らくこのプロジェクトの最大の特徴は、研究に携わっていた3名が実際に汗をかきながら、頭でなく手で思考するアプローチの仕方にあるだろう。その結果、実際にスポーツを経験していなくても、アスリートの身体性を疑似体験できるようになることは本当に画期的なことだった。

ソーシャル・ビューに着想を得た本プロジェクトの「翻訳」には、参加者の関与度によってその満足感や楽しさが高まるという特徴がある。それはインタビューの中で渡邊さんも述べていたように、翻訳のプロセスをともに経ることで「誰かと一緒に何かを楽しめるようになる関係性」が自然と生み出されるようなことだ。そこには、健常者と障害者という垣根をはじめとする、異なる身体をもった他者同士の相互理解という可能性を見出すこともできるだろう。

健常者を中心に設計された社会に対して鋭いメッセージを投げ掛けながら、クリエイティビティの本質を問い、他者理解にも重要な視点を投げ掛ける「見えないスポーツ図鑑」。インタビューの最後でも話されていたように、今後さらに別の形にも展開されていくかもしれないとのこと。その可能性に期待していきたい。

伊藤亜紗(いとう・あさ)

美学者。東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター/リベラルアーツ研究教育院准教授。MIT客員研究員(2019)。2010年に東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻美学芸術学専門分野博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取得(文学)。主な著作に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『手の倫理』(講談社、近日刊行)など。

渡邊淳司(わたなべ・じゅんじ)

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 上席特別研究員(NTTサービスエボリューション研究所 2020エポックメイキングプロジェクト 兼任)。東京大学大学院情報理工学系研究科修了。博士(情報理工学)。人間の知覚特性を利用したインタフェース技術を開発、展示公開するなかで、人間の感覚と環境との関係性を理論と応用の両面から研究している。主著に『情報を生み出す触覚の知性』(2014、化学同人、毎日出版文化賞(自然科学部門)受賞)、『情報環世界』(2019、共著、NTT出版)、『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために』(2020、監修・編著、BNN)、『表現する認知科学』(2020、新曜社)。

林阿希子(はやし・あきこ)

人間中心設計の研究者。2009年大阪大学大学院生命機能研究科修了、同年日本電信電話(株)入社。同NTTサイバーソリューション研究所にて高齢者向けウェブデザインの研究を行う。2012年からNTTコミュニケーションズ(株)にてホスティングシステム開発に従事。現在、NTTサービスエボリューション研究所 2020エポックメイキングプロジェクト 主任研究員。以来、空港での人流誘導サインの実証実験や、物体認識技術を用いた展示会用アプリケーションの開発に携わる。ユーザの心理や行動モデルの研究を行う一方で、実サービス化に向けた体験創造を行う。共著に『ウェブユニバーサルデザイン』(2014、近代科学社)。