あるべきデザインの姿は、デザインが始まる前に決まっている

3年生のときに『秀英初号明朝』をつくって、卒制ではさらにそれを発展させようと思って取り組み始めたのがきっかけでした。テーマは大きく「書体の形」から「書体の歴史や創立者の思想」に設定して、秀英舎を創立した佐久間貞一氏について調べることにしたんです。

佐久間氏は実業家として紹介されることも多いんですが、実際にはどんな人だったのかを知るためにたくさんの資料を読み、ご遺族にも取材して、企画・編集・デザインを通して一冊の本にまとめてみたんです。

一番大きかったのは、テキストの内容や編集次第でデザインの姿も変わってくるということを実感できたことです。

このときは章立ても写真も文章も全部自分でつくったんですが、その結果、「必然的にこのデザインになった」という感覚があって。それと同じように普段のクライアントワークでも、内容によって形になる前から「あるべきデザインの姿」が存在するのではないかと考えるようになりました。

たとえば書籍の場合、表紙が本の顔と思われることが多いですが、日常的に見えてくるのはほとんど背です。だから普段から、気になる本の背が見えるように作業場の周りに置くようにしていて。有名な装幀の本もあれば、個人的にいいなと思った本、自分がデザインした本も混ぜています。そこにプリンターで印刷したラフを置くと、モニターで見るよりもはるかにリアルにデザインについて考えることができるんです。

結局、デザインはそれ単体で見ることはできないもの。いろいろな情報の中でしか認識することができません。それがデザインとのリアルな距離感だと思っていて、それを大切にしていきたいと思っています。

例えばぼくがよく試しているのは、作業中のデザイン案を机の上に置いて帰ること。翌朝作業場に来たときに初見で感じる印象を捉えるんです。

こうして、自分がつくったものとの心理的な距離感をつくるんです。

というのも、ぼくはあくまで「モノ自体」のデザインを研ぎ澄ましていくことよりも、そのモノが「環境」に対してどう表れてくるかに興味があり、なおかつそれが世の中にとっても必要だと思っているからです。

たとえば「暖色系の商品はよく売れる」みたいな法則はほとんど無駄なことのように感じます。なぜなら環境は無限にあるので、どの本もどんな環境に置かれるかをコントロールすることはできないから。

だからぼくはモノ自体ではないところにあるデザインを考えること、言い換えれば色や形だけでは捉えられない方法で「グラフィックデザイン」を考えることを大切にしています。

ルールを破った瞬間に立ち上がる「デザインの身体性」

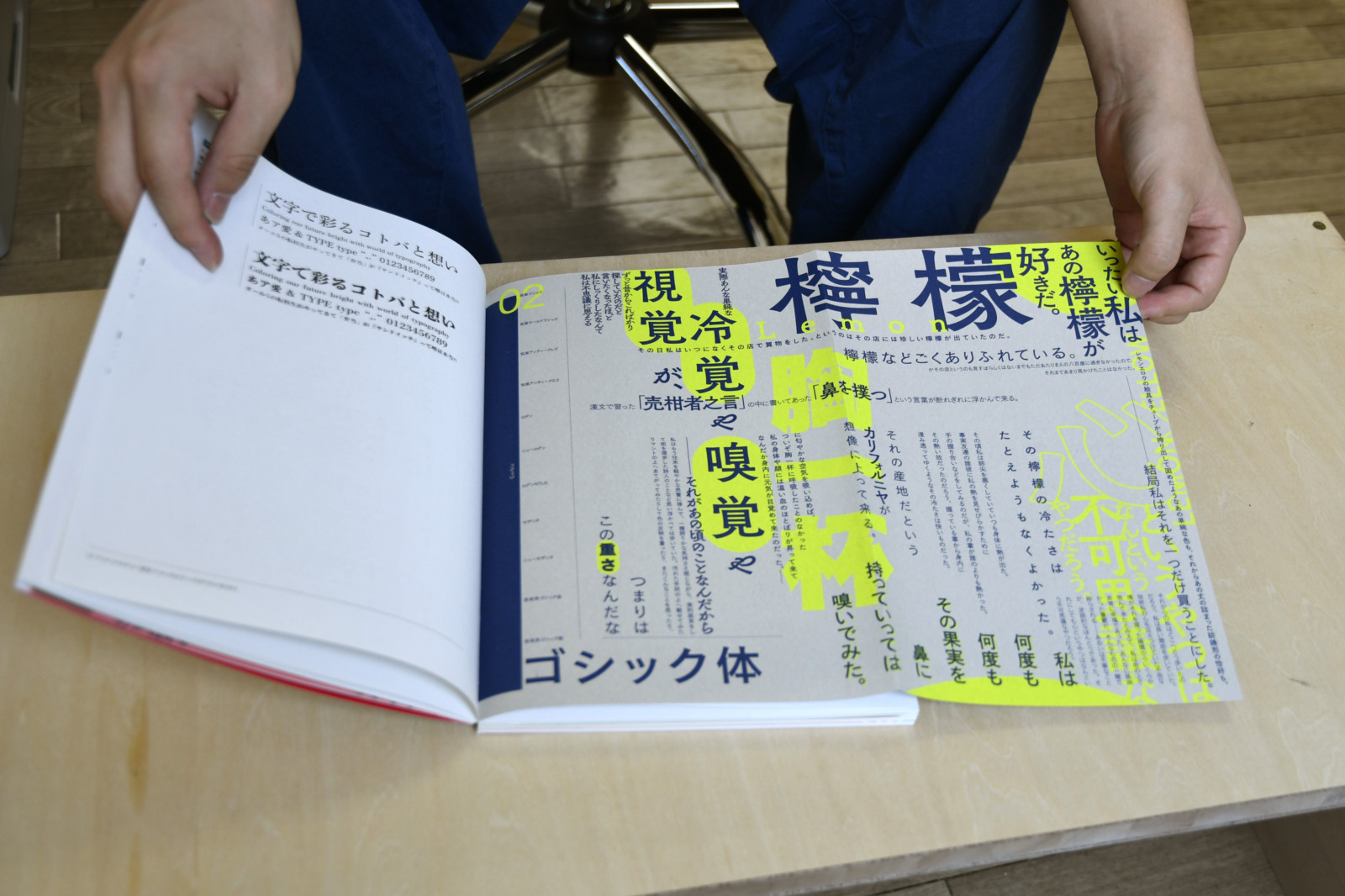

最近手がけたものの中では『FONT WORKS 書体見本帳2019』(FONT WORKS)です。これは独立する前にLABORATORIESで担当した仕事で、それぞれの書体を紹介するコーナー、書風ごとに割り当てられたビジュアルページ、そして組見本などで構成されています。

基本的にはカタログ的な造りの本ですが、お話をいただいた時にクライアントからコデックス装でつくりたいと言われるなど、ただの見本帳というよりもとにかく面白い本をつくりたいという担当の方の熱意を感じました。そこでLABORATORIESからはビジュアルページを二つ折にして別丁として挟むのはどうだろうと提案しました。

デザインの仕事ではクライアントの事情で仕様面の制約を受けることも多々ありますが、このときはそれが全くなく自由に仕事することができたんですね。これだけ大胆に文字を組めたこと、こういう仕様を許してもらえたことがまずとても貴重な機会でした。

組版の世界ではセオリーばかり語られがちです。でも、ぼくはレイアウトもタイポグラフィもすごく自由で面白いものだと本気で思っています。長い歴史や厳しいルールがあるので厳格化することは簡単ですが、そういうたくさんの前提を踏まえながらもタイポグラフィは楽しいものであってほしいと思っています。

はい。組版にはグリッドシステムに代表されるたくさんのロジックがあります。一冊の本の中で筋を通すために自分にルールを課すこともあるのですが、文字を組んでいるうちにそれを破りたくなる瞬間が出てくるんです。グリッドに沿わせたくない部分が出てきたり、むしろルールの方が間違っているのではないかと思う部分も出てきて、実際にそこからずらした瞬間に自分にとってのデザインが始まるような感覚もあります。

「デザインが始まる」という言い方だと大げさかもしれない。「デザインの身体性が立ち上がる」と言うと正確かもしれません。

システムに嵌めていくだけのレイアウトっていつか自動化されると思うんです。でも、デザインの作業は「嵌める」だけでなく「ずらす」ことにも意味がある。最終的に揃って見えることが大切なんですが、それもデータ上の話でなく、人の目から見て「揃って見える」ことが最も重要で、それを突き詰めていくと身体的な話にもつながるんですよね。

今はソフトウェアを使えばある程度のデザインはできる時代ですが、最終的にそれを人が受け取るということには変わりありません。どんなデザインにもどこかで身体性が必要になってくると考えています。

最終的なゴールを無視する

そうですね。デザインを始めるとき、最終的なイメージを持っている人は多いと思いますが、ぼくはあまりそれを持たずに作業しているんですよ。というのも、制作するときには、途中でガチャガチャ触り続けることでだんだんと何かが立ち上がっていくような感覚があるからです。

本だったら、まずレイアウトができて組版の作業が始まりますが、ぼくの場合はどこかのタイミングでガイドを無視した身体性を挿入してしまう。ということは、自分自身が最終的なゴールを無視しているということになります。

だからいつも、予想もしていなかったことと規則的なものの間を行ったり来たりしながら、少しずつデザインが仕上がっていくんですよね。

香川の会社がつくっているお菓子のパッケージで、これから直島で売られる予定の「DAQUOISE DECO」という商品のパッケージデザインがそうです。

デザイナーの身体感覚の塊のような仕事でした。普通デザインするときには「こういう風に使われる」「こういう場所に置かれる」みたいな前提がいくつもあって、そこからデザイナーが完全に自由になることはありません。でも、最近ではぼく個人の身体性を求められるような仕事が増えてきていて、これはそんなお仕事のひとつだったと思います。

クライアントの考え方として、お菓子って別に食べなくても生きていけるけど、それを言い出したら世の中「やらなくてもいいことだらけ」になってしまう。でも実際はそうならないよね、という思考がありました。そうした基本的な考え方を踏まえた上で、ぼくも自分なりに自由に、余剰的な身体感覚によるデザインにしてみようと思って取り組んだ仕事ですね。

たとえば、ロゴが無数に反復しているところ。

ぼくはデザインを単純化することができなくて、いつもやればやるほど複雑化してしまいます。「DAQUOISE DECO」をデザインしたときには、まず何も考えずにいろいろなアイデアを出していって、最終的には即興的にオブジェクトを反復・コラージュしていく作業に取り組みました。ある種のデコレーションと言ったらいいかな。「遊び」に近い感覚でロゴを反復させたと思います。

クライアントの存在によって広がるデザインへの欲望

すごく簡単に言うと、クライアントの想像の範囲からずれていく、ということが楽しいんです。

例えば「DAQUOISE DECO」で使った素材はパターン、矩形、ロゴだけです。いくら縛りをかけても手癖は出るし完全に自由にもなれない。

つまり「新しいグラフィックをつくる」ということを目指したとしても、どうしても制約が生まれるんです。そこでここでは、「ありもので遊ぶ」という感覚を大切にしていました。このデザインで使っている素材は全部Adobe Illustratorのデフォルト素材なんですが、その作業がまるで積み木を組み立てて遊ぶみたいな感覚だったんですね。

豊富に素材があるところから絞り込んでいくデザインではなく、素材がないところから全力で拡げていくようなデザイン。そういう意味で、普段のクライアントワークとは少し考え方が違ったんです。同じクライアントワークの中でも、そんな違いをつくることが、自分にとってのデザインへの欲望なのかなと思います。

そうですね。良いものを生み出すためにはいつも、ちょっとした衝動が大切な気がしています。例えばグリッドシステムを使いながらもそこから脱することは「ちょっと悪いことをしている感覚」に近いんですね。

そういった意味でも、クライアントと「共犯関係」を結ぶことが大切だと思います。担当の方と密に話し合いながらデザインを詰めていく中でも、だんだんどちらがデザイナーなのか編集者なのか分からなくなっていくことがあります。そうした関係性が発展していくと「共犯関係」とも言えるチームになります。これが楽しい。

ぼくは、自分の中で理由があれば、ちょっとぶっ飛んだくらいを提案をするのが好きです。そういう作業が自分の中でうまくいっていると感じるときは、結果的に提案が通ることが多くて、むしろ相手の希望を推し量ると提案が通らないことも多くなると感じています。

取材を終えて

「良いデザイン」とは何かを一言で答えることは難しい。しかし筆者にとって「良いデザイナー」とは何かを答えることは比較的易しく感じる。デザイナーと実際に顔を合わし、メールを交わし、ときには仕事をともにする中で、さまざまな理由から「良い/悪い」の判断を下すことができるからだ。

デザインの良し悪しを測るものさしが無数に増殖していく中で、本連載は、まず筆者が個人的な経験の中で「良い」と感じたデザイナーのもとを訪れ、そのように感じた理由を掘り下げたいという動機から始められた。

実際に北岡氏の自宅兼仕事場を訪ねてみたところ、最も印象に残ったのは、デザイナーの部屋らしからぬ、現代思想・哲学系の本の多さだった(本棚の場所が寝室だったため、写真を撮ることができずに残念である)。本人に話を聞いてみると、おそらく「読むため」というよりも「眺めるため」に飾っているようだった。日々の暮らしの中で繰り返し眺め、装幀や組版のイメージが身体に染み渡ったところで、自分の仕事に落とし込んでいるのだろう。

筆者も文章を書く人間として、その気持ちはよくわかるものだった。お気に入りの本の一節に出会ったとき、自然な仕草として、まずはその一節を目で追い、紙の上に指を走らせることがある。それでも足りないときには、パソコンを立ち上げてその部分を書き写す。そうすることで、文章を身体の中に取り込んでいるのだ。

北岡氏の仕事場でも、それと同じような作業が行われているように感じた。部屋に飾られた白井敬尚のポスターは、人に見せるためのものではなく、自分に見せるためのものなのだろう。寝室の本棚と同様に。

そうした日々の積み重ねによって出来ていくのは、「デザイン(モノ)」ではなく「デザイナー(人)」だ。いま改めて、良いデザインとは何かを考えるために、良いデザイナーについて考え、その人は何によって形づくられているのかを探っていくことならばできるのではないかと思った。

AppleやAdobeの普及によって、グラフィックデザインの現場は画一化したと言われている。たしかに、現役デザイナーの多くは似通ったハードとソフトで仕事をしている。作業環境をひと目見て、違いを見出すことも難しいだろう。

しかし、「吐き出し方」ではなく「飲み込み方」、つまりその人の仕事に「基づく部分」ならば、コンテンツが多様化している現在、むしろ豊かな差異を見出すことができるのではないか。さらに言えば、クリエイターとその人を形づくるものを通して「現代」という時代が見えてくるかもしれない。これからもさまざまな若手クリエイターを紹介していきたい。ぜひ、お楽しみに!

北岡 誠吾(きたおか・せいご)

2016年に武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科を卒業したあと、加藤賢策が率いるLABORATORIESに参加。社内では『アイデア』(誠文堂新光社)や『ゲンロン』(ゲンロン)などの定期刊行物のほか、アート、デザイン、建築、思想系のカタログや書籍のデザインを中心に手がけた。2019年4月に独立し、現在はフリーランスとして活動している。