日本で抱いた違和感

そうですね。もちろん日本の考え方にも共感できるところはたくさんありましたが、習慣化した「当たり前」の中にどっぷり浸かっていることに違和感を覚えることが多々ありました。

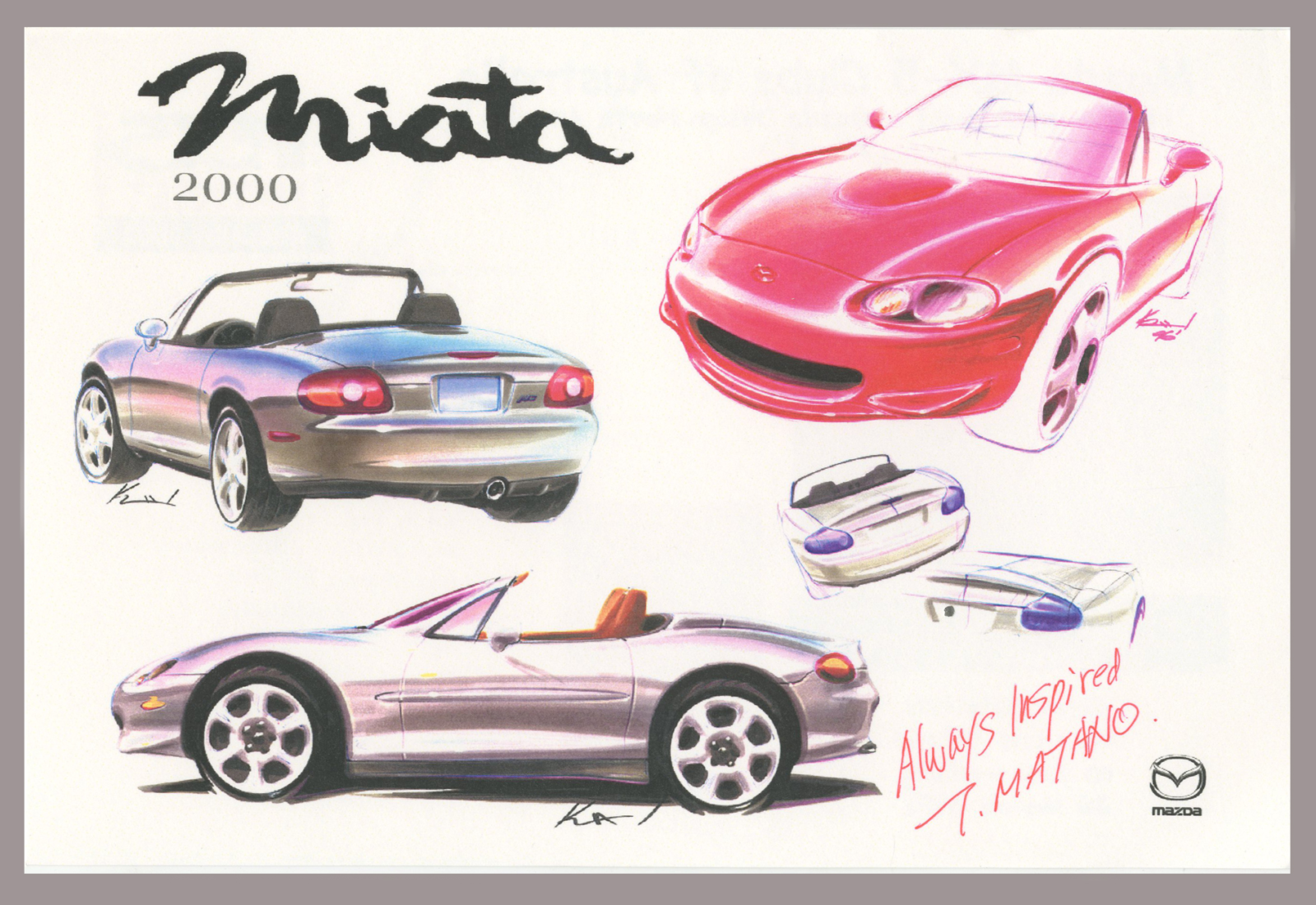

面白い! と思ったのは、ミアータ・プロジェクトで日本人デザイナーに絵を描かせた時。やたらめったらいろんな所に余計なデザインを足したがるので、どうしてですか? と尋ねたら「屋根がなくなってデザイン要素が減ってしまったから、その分は付け足さなきゃいけない」と。だから屋根のないコンバーチブルはいろんなおまけがつくんだって。変に納得しました(笑)。

また、「ビジー(busy)」という感覚を日本のデザイナーと共有できず、やきもきしたこともありました。海外では、自然な状態で出来上がっているものの中に反するものを入れたとき「ビジーだ」と言われることがありますが、このビジーという感覚が日本人にはわかりません。

例の一つが不自然なモールディングです。昔の日本のクルマを見ていると、ハイライトの一番きれいな所にモールディングをしていることが少なくありませんでした。トラックでも、ハイライトがきれいな所にわざわざピカピカのストライプを貼ったりね。

ハイライト部分は「線を見せる」という意味では確かにこの上ない位置ですが、それ以上に面の表情を出すために最も大事なのがこの部分。リフレクションなども加味してデザイナーは表情を作りあげていきますが、それをわざわざテープで隠されたら、デザイナーとしてはたまったものではありません。当時、日本では「あえて雑音を作る」ことがデザインを目立たせる手法の一つとなっているようで驚きました。

海外のニーズを的確に捉える

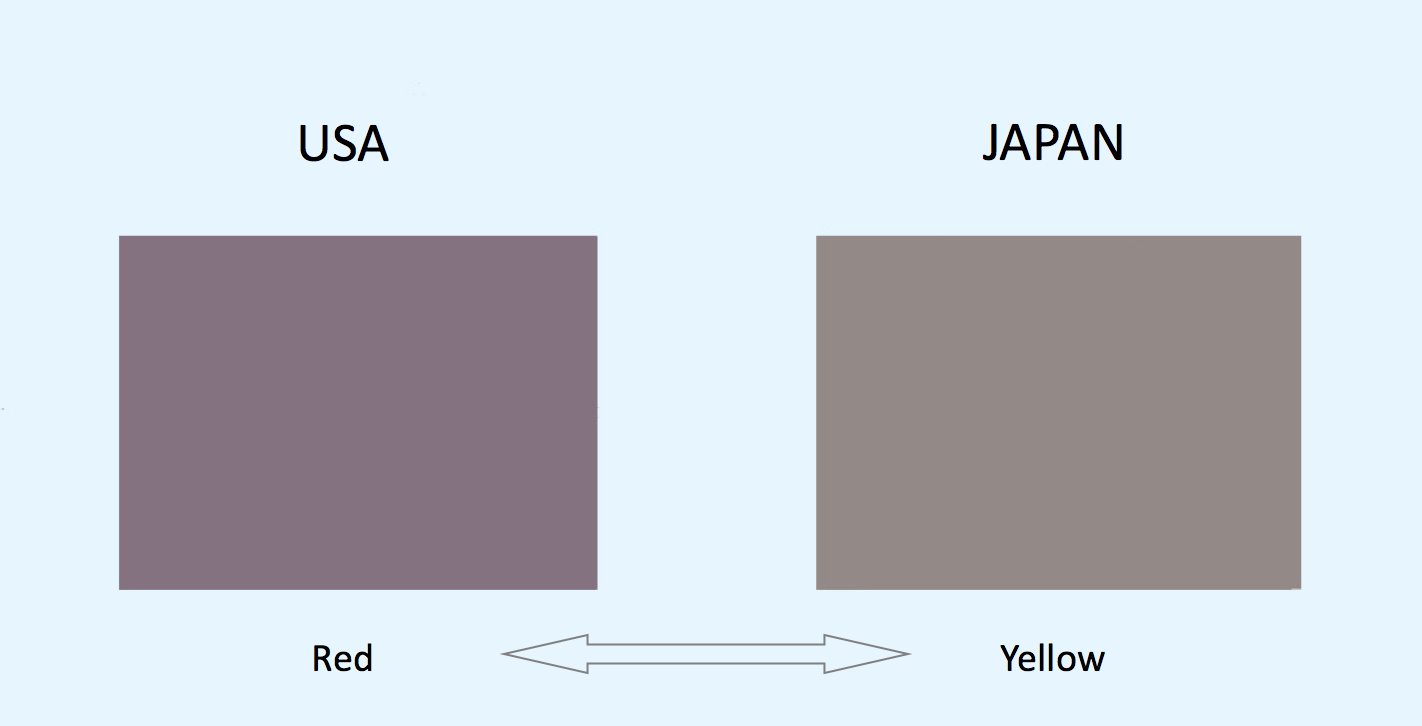

苦労というほどではないですが、文化が違うことで話が噛み合わないことはありましたね。例えば、色の考え方。これは日米間でギャップがあり、かなり悩まされました。

「ニュートラルなベージュの色で」と指示を出すと、日本からは必ず、想定していたより黄色っぽいベージュが上がってくるんです。

そこでベージュを黄色に近いものから赤色に近いものまで10段階に分けたパネルでテストしたら、アメリカ人の頭に浮かぶ「ニュートラルなベージュ」というのは赤い方から4番目くらい。これに対し、日本人のニュートラルは黄色い方から4番目。そこに2段階のギャップがあることがわかりました。

こうした文化や感覚の違いによる問題は、ゲージを作ることで簡単に解決できます。「赤いほうから4番目のベージュを作って下さい」と伝えればギャップは起こりようがありませんからね。「そんな赤いベージュはダメだ」なんて判断をされることは防げないのですが、アメリカ市場で売るのですから、日本人の価値観で判断してはいけません。

当時からこの辺りをよく理解していたのはトヨタです。トヨタには海外担当部長というポジションがありました。担当者によって伝達のばらつきを発生させることなく、海外のニーズを重視して意訳せずに正確に本社に伝える仕組みが確立されているところがさすがだと思いましたね。

文化をジャッジしてはならない

僕は30年くらいカーデザインに携わっていますが、カーデザイナー人生を通して得たのは「相手の文化を理解すること」の重要性です。絶対にその文化を「ジャッジ」するようなことはしてはならない。文化が変わればデザインに対する評価の基準も変わります。そこで文化が違うことを言い訳にして良いモノを作ることを諦めたり、その文化の良し悪し自体を議論しているようでは話になりません。

これは私がプレゼンテーションをするときに作ったスライドですが、私はデザインというのは結局のところ、人間の持っている本能や、人類の歴史などを含めて考えていくものだと思っています。

買う人の心理を知れば知るほど、必ず良いデザインができるようになります。心理を知るには、文化に寄り添い、理解することが何よりも重要です。壁にぶつかった時、疑問が生じた時がチャンスです。理由があってそのような文化が形成されているのですから、その理由を紐解いていけば、必ず良い結果が出て、双方に相応しい答えが見つかると思います。

※次回「カーデザイナー・トム俣野とロードスター vol.5」は1月26日(金)の公開予定です。

俣野 努(またの・つとむ)

1947年長崎市生まれ、東京育ち。成蹊大学工学部を中退し、渡米。世界的なデザイナーたちの登竜門であるアートセンター・カレッジ・オブ・デザインへ入学し学位を取得。卒業後は1974年にGMに入社。オーストラリアのGM Holdenを経て、1982年にBMWへ移籍後は3シリーズを手がける。数々の実績が評価されマツダに招かれ、初代ユーノス・ロードスター、3世代目のRX-7(FD)のオリジナルデザインなどを手がけ、マツダの開発システムにも多くの影響を与えた。 2002年から、サンフランシスコにある美術大学、アカデミーオブアートユニバーシティの工業デザイン学部の学部長を勤めている。