以前の藤井さんへのインタビュー:

https://www.td-media.net/interview/ux-tateyokonaname-vol1-yasufumi-fujii/

AI時代のUXデザイン

藤井さんとのおしゃべりから始まった二巡目の「UXのタテヨコナナメ」は、文化人類学者から職人・歌手・シェフまで、藤井さんを含め12名の方とお話ししました。

藤井さん:改めて見ると、ラインナップがすごいですね。

藤井さん:当時は株式会社ビービットのCCO(Chief Communication Officer)として、発信やブランディング、マーケティング、つまり「世に出していくもの」全般を見ていました。2025年1月に日本リージョンの代表に就任し、現在では国内の事業全体を俯瞰するような役割にシフトしています。

最近僕が関わっているUX案件の半分以上はAI関連です。どの企業でもAIがテーマになる中で、UXデザイナーとしてのスキルや視点は、今後ますます活かされると感じます。

具体的には、AIチャットサービスの設計など、サービスそのものを作ったり、AIをどのようにサービスにインストールしていくかを考える案件はとても増えています。同時に、社内におけるAI活用をどのように推進していくか、という部分をサポートしてほしいという依頼も多いです。社内のAIツールがうまく使われなかったり、理解が浅かったり。その状況をどう変えていくか。つまり社員がAIを自然に使える環境をどう設計し、どう作るか、といった部分です。

会話データがもたらす新しい顧客理解

藤井さん:UXデザインの現場における変化として大きいのは、AIを顧客理解に使えるようになってきたことです。「会話データ」って、以前はそんなに簡単に扱えるものじゃなかったんですよ。でも今は違う。ユーザーとの対話ログをもとに、より深くお客さんを理解できるようになってきています。

たとえば、自分のChatGPTに過去の会話履歴を全部読み込ませて「ストレングスファインダーを推測してみて」と指示すると、けっこう当たるんです。僕はトップ5のうち4つが一致しました。

一方でMBTIみたいな性格診断をやらせると、あまり精度が高くない。考えてみるとそれは当然で、僕がChatGPTを使う時はビジネスの話が多いから、そちらのパターンの人格が反映されるんです。

こうした傾向はさしおいても、人間はAI相手だと不思議とよくしゃべるんです。たとえば「5時間話してください」って誰かに言われたとしても、聞いてる方も後半は眠くなるし、しゃべる方も相手に気を使いますよね(笑)。AIになら、相手の反応を気にせず会話できる。人間相手よりもむしろ本音を話しやすい、といった側面もあると思います。

つまり、AIとの会話からは本当の顧客の実情や内面が出てきやすいのではないかと。プライバシーの扱いは慎重にすべきですが、これはユーザー理解の新しい可能性だと思っています。

「AIでUXを作る」ではなく「UXをAIで支える」

藤井さん:最近ではAIを活用した「仮想ユーザーインタビュー」も可能になりました。ChatGPTでもできるんですけど、「この商品のターゲットユーザーを出して」と指示すると、AIが複数パターンを生成する。

「この3番目の人物でペルソナを作って」「今からその人にインタビューするね」と指示すると、もうインタビューを始められるんです。

こうしたAIインタビュー専門の有料サービスもあります。(AIの)ターゲットユーザーを選んで「インタビューを開始」と指示すると、すぐに対話がはじまる。質問内容すらもAIが考えて、インタビューログが自動で生成されていくんです。途中で「追加質問をしますか?」と聞かれて、そこから質問を差し込むこともできる。まるで、ユーザーインタビューを外の会議室で観察して、途中で発言を挟むような感覚です。

ビービットでもユーザーの行動データを分析してどこにペイン(課題)があるかを探る仕組みを持っているんですが、そこにもAIを組み込んで、行動データを見たときに「この人はどこで困っているか」「この集団の中では何が共通の課題か」「どんな困りごとで分類できそうか」を、非構造データも含めて解析できるようなりました。

AIを使うことで、従来は読み取りにくかった雑多な行動ログの中にあるインサイトを発見できるんです。

AIユーザーインタビューに価値はあるのか

藤井さん:というと?

藤井さん:それはめちゃくちゃいいポイントです。僕は常に、AIをユーザー理解の「プロセスの一つ」として使うのは構わないけれど、必ず確認しに行ってくださいと言っています。

たとえば、存在しない商品のターゲットユーザーをAIに出させてみましょう。そうだな、パイナップルを食べられないほどぐちゃぐちゃに潰す高級家電、とか。

「この製品のターゲットを考えて」と指示すると、AIは「BtoBであれば……」などと全く意味のない答えを返してきたりします。つまり、AIは完璧ではないんです。時にとんでもないことを言う。それを鵜呑みにせず、本当にそうなのかを必ず確認してほしいと思っています。

他にも、今のシニア世代がデジタルデバイスをどう使っているのかを知りたい、といった場合。

AIを使えば100点中75点くらいまでは、シニア世代のデジタルデバイス利用の傾向を理解できます。その点は価値として評価できる。けれど、それはあくまで「当たり前の情報」です。その領域の人たちが知っている常識レベルの情報でしかなく、調査者だけが気付いた情報、ではないんです。100点を目指すなら、実際に会いに行って、生の声を聞いて、現場を見て確かめることが必要です。

ペルソナ型と憑依型、二つのユーザー理解

藤井さん:ユーザー理解には二つの型があります。

一つはペルソナ型ユーザー理解。登山者を例に挙げるなら、外側から観察して「登山する人にはこういう傾向がある」と把握するタイプです。

もう一つは憑依型ユーザー理解。これは内側から外を見るアプローチです。登山しているその人になったつもりで、どんな気持ちで山を登り、周囲に何があり、どんな制約や葛藤を抱えているのかを追体験します。

UXデザインで本当に良い体験を作るには、後者の憑依型が必要だ、というのが僕のひとつの結論です。サービスは真空状態で生まれるものではなく、社会や家庭、時間の制約など、いろんな背景の中に存在している。だからこそ、その人の視点から世界をどれだけトレースできるかが重要なんです。

AIがどれだけ発展しても憑依型ユーザー理解の必要性はなくならないと考えています。なぜなら、憑依型の理解を進める中で、自分自身の感覚との「ズレ」が見つかり、そこが価値になるからです。

自分の想定と違う行動、思っていた反応と違う反応。その違いこそが発見につながります。

藤井さん:相手を理解しようとした時に、ある答えが見つかったとします。そこから「自分はなぜそう思ったのか?」と考えてみる。すると、そこに自分と相手の差分が見えてくるんです。

たとえば日本人がフランス人を理解しようとする場合と、中国人がフランス人を理解しようとする場合では、文化的な基盤が違うから見える発見も異なります。

AIは「あらゆるものになれる」けれど、自己という概念が存在しません。だから、この「差分を感じ取ること」が難しい。人間の持つ、他者とのズレを自覚する力こそ、発見にたどり着くための鍵だと考えています。サービス設計をする人は、この差分を踏まえて体験を作っていくことが必要になる。これこそが人間にしかできない領域だと思います。

藤井さん:ところがそうでもなくて、平均的な感覚を持つことも同じくらい大事です。

僕の会社では、ユーザーリサーチや行動観察などのHCD的な手法を多く取り入れていますが、そうではなく「自分がユーザーになる」タイプのUXデザインの専門家もたくさんいます。とにかく自分で使ってみることで、普通の人がどこでつまずくか、どのルートを通るかが見えてくる。ひねくれた目と同時に、どれだけ「普通」の側に、フラットに視点を移動できるかが大切なんです。

藤井さん:それをわかることが重要なんです。

「自分はこう感じる」

「これは自分がひねくれているから気になっただけかもしれない、普通の人は違うだろう」。

この二つの視点を移動させながら考える力。

こうした視点移動こそが、UXデザイナーが持つスキルであり、これからますます重要になると思います。

藤井さん:たとえば、新しい仕組みやサービスの定着支援などでしょうか。最新のサービスを導入しても、社員やユーザーが使い慣れていなかったり、どう使えばいいかわからなかったりする。「慣れさせる体験」をどう作るか……そこはまだ人間の領域ですね。

あとは、「テーラーメイド」のような、唯一無二を生み出すような仕事。これこそUXデザイナーが今後やっていく仕事のひとつになるのではないかと感じています。たとえば旅行なら、AIでもプラン自体は作れそうに思えます。でも、実際にそれを実現するには、現場で人が動く必要があります。

空港に誰かが迎えに行く、プレゼントを渡す、あるタイミングで花火を上げる……。そういったリアルの体験まで設計して動かすのは、人間の仕事です。

しかも、こうした体験は「特定のツテ」がないと実現できないことも多く、AIが持っていない現実の関係性が価値になる。世の中に情報が転がっていないからこそ、AIには作れない体験になるわけです。

藤井さん:オンラインとオフラインの両方を行き来する体験設計の需要が高まっているように感じます。AIが優れているのは、ある条件の中で最適解を導くことです。一方で、リアルな場や物理的な環境を横断して、体験をつなぎ合わせていくことはまだ難しい。

UXデザイナーのレイヤーの変化

藤井さん:AIが進化するほど、UXデザイナーが担うべき仕事のレイヤーは上がっていくように感じます。デザインを描いたり、UIを修正するといった対応よりも、体験全体を構想したり、組織全体の仕組みを整えたりする仕事が増えていく。

たとえば、私が事務局長を務めるUXインテリジェンス協会で「UX検定(基礎)」を作ったのは2022年頃ですが、立ち上げの背景には「UXデザインに関わりの薄い社員もUXを理解し、自分の仕事に活かせるように」という想いがありました。専門部署に限らず、UXデザインの基本的な考え方そのものが社内に浸透することを目指していたんです。そうすることで、社内で共通言語で話せるようになり、結果的にUXに対する理解が深まっていくので。

そこから数年で、状況はかなり変わりました。UXを内製化する企業が確実に増えています。以前は外注していたのが、自社でUX人材を雇い、チームを作るようになっている。

シンプルな案件やUIデザインなどの分析、対応は社内で完結するようになり、外部に頼るのは難易度の高い仕事ばかりになりました。

「面倒だけど、人間の方がバリューを出せること」

藤井さん:僕はよく、AI時代におけるUXの仕事を4つの象限で整理しています。

縦軸に「AIの方がバリューを出せる/人間の方がバリューを出せる」、横軸に「(人間が)やりたい/やりたくない」。この四象限で考えると、何を人間が担うべきかが整理されます。

まず、AIの方がバリューを出せて、人間がやりたくないこと。これは即AI化すべき領域です。

一方で、人間の方がバリューを出せて、人間自身もやりたいこと。これは人間が担うべき領域。

問題は残りの2つです。特に、人間が「やりたくない」けれど「人間の方がバリューを出せる」領域が難しい。多くの人がここをAI化しようとするのですが、実はそこにこそ人間の価値が潜んでいるんです。

藤井さん:そうなんです。前述した、リサーチやインタビューのプロセスはその一部だと言えると思います。AIが普及する前は、UXデザインのプロセスでリサーチを飛ばすプロジェクトも少なくなかった。費用も時間もかかるし、地味な作業が多いからです。

でも、本当に深いユーザー理解を得ようと思ったら、それらのプロセスは避けて通れません。当社としては、まさにそこを強化しようとしている部分があります。AIが進化する中で、あえて人間が介在する価値を明確に打ち出していく。「しめしめ、ここはまだ人間が必要だな」と思いながら取り組んでいます。

藤井さん:まさに。ペルソナ型ユーザー理解と憑依型ユーザー理解の例でいえば、僕はものすごく時間をかけて違いを突き詰めて考えたからこそ、自信を持って「憑依型は人間にしかできない」つまり「人間の方が(リサーチにおいて)圧倒的にバリューを出せる」と言えます。

でも、実際に経験したことがない、あるいは違いを考えたことがない人にとっては、リサーチはAIの方が早く、広く、正確に情報を集めると考え「AIの方がバリューを出せる」と考えるかもしれません。

つまり正解は一定ではない。その人や組織が持っているケイパビリティによって変わるんです。

これからのUXデザイナーに必要な力

藤井さん:大きく2つあると思います。

ひとつは、視点移動の力。憑依型ユーザー理解に関連してお話ししたことですね。

たとえば、この人の意見はこの立場から見たものだな、実際の利用者から見れば違うかもしれないな、というふうに、頭の中でカチャカチャと視点を切り替えられる力。

それぞれの人の視点から世界を正確にトレースできるようになると、コミュニケーションもうまくいく。 相手が何を考えているのか、どんな前提で発言しているのかを察知できるようになります。ここはAIにはまだできない領域です。最終的に人と人とをつなぐ役割を果たす上でも、視点移動力や憑依力はとても重要だと思います。

もうひとつは、やったことのない体験、大きなものを設計してみること。

アプリのUIだけを担当していても、そこに留まっていたらAIに置き換えられてしまいます。過去の延長線上にあるものは、いずれAIが真似してしまう。

だからこそ、まだ誰もやっていない体験、難易度が高いもの、自分には無理かもしれないと思う領域に挑戦していくことが大切です。

リアルの現場もいいですね。TDの連載インタビューでも登場していましたが、職人や歌手やシェフといった人たちは、AIが読み込めないデータを自分自身の中に蓄積しつつ、クリエイティビティとの結びつきも強い。AIには難しい領域です。

現場で使えるUXをどう育てるか

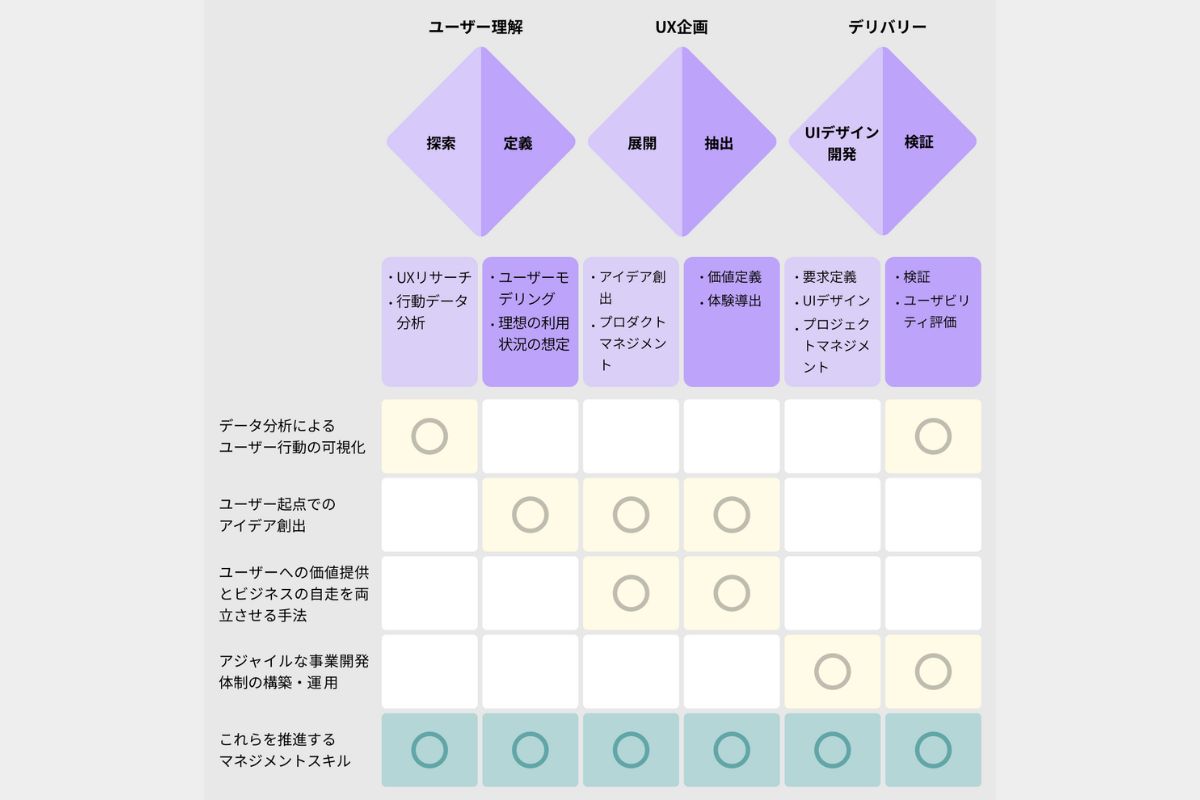

藤井さん:UXが企業の中に内製化されていく流れが明確になっていく中で「UXデザインの視点を持つビジネスパーソン」が欲しいという組織が増えています。製品開発でも営業でも人事でも、ユーザーや従業員の目線で仕組みを設計できる人が求められている。

応用検定は、そうしたニーズに応える形で作りました。

UXの基礎を理解したうえで、ビジネス現場でどう活かすかを問う内容になっています。いわば、DXとビジネスをつなぐためのUX。実務者やマネジメント層にフォーカスしています。プロダクトマネジメントを担う人や、デジタルサービスの責任者、プロダクトオーナーが中心になると思います。プロダクトといってもデジタルに限らず、リアル店舗の責任者の方などにもいいのではないでしょうか。UXの観点を踏まえつつ、ビジネスや組織を動かさなければならない立場の人にこそ、受けてもらいたい試験です。

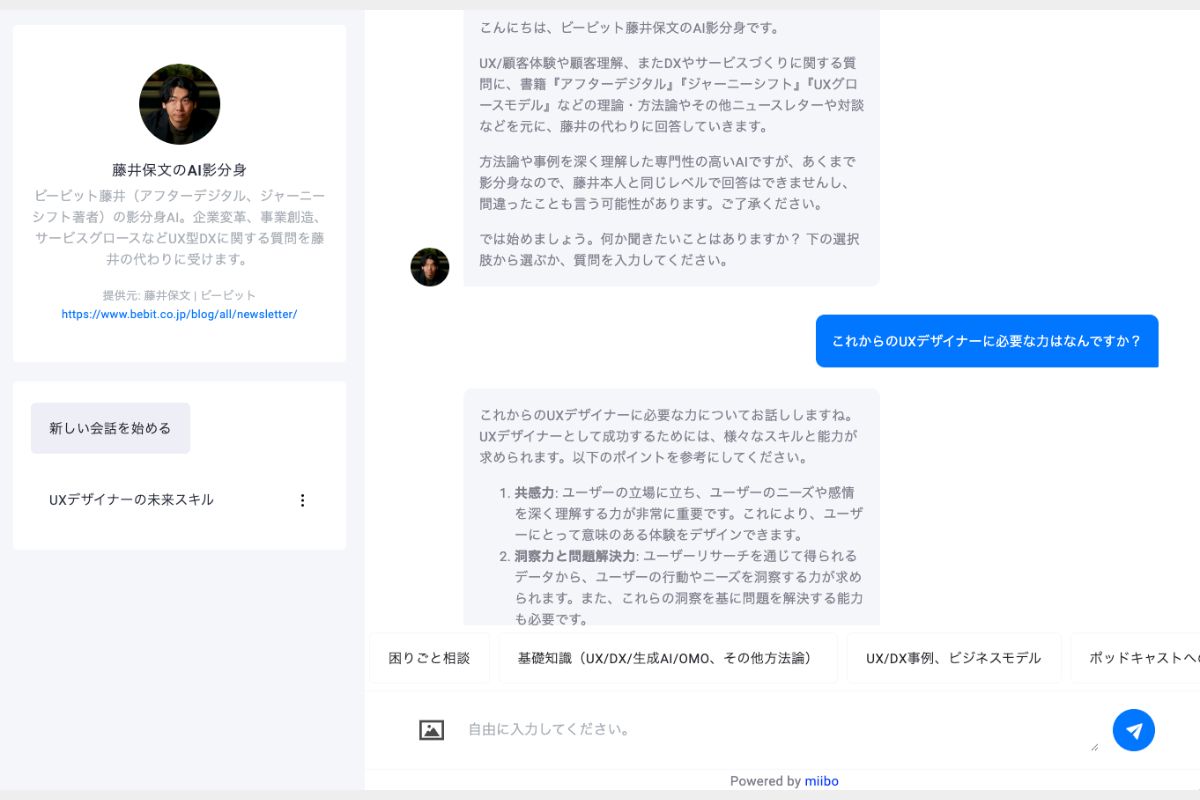

「AI影分身」という実験

藤井さん:はい、います(笑)。「AI影分身」という実験をしています。自分の著書やレポート、ニュースレターなどを学習させて、自分でプロンプトを書いて設計したAIなんです。2023年の11月ごろに作り始めたので、もうだいぶ経ちます。目的は、コンサルタントという職業がどう再定義されていくのかを自分で体験してみたかったからです。

このAIに質問すると、僕の考え方をベースにいろんな相談ができます。部下が業務で迷ったときに、まず藤井AIに聞いてから僕に来ることもあるんです。なかなか面白い実験になっていますよ。

自分でも、過去の発言や文章をAIにまとめさせることで、新しい気づきが得られる。自分自身の整理にもなっていますし、AIと一緒に働く感覚も楽しめています。

藤井さん:本人は2つだって話してるのにね(笑)。

藤井 保文(ふじい・やすふみ)

東京大学大学院修了。上海・台北・東京を拠点に活動。国内外のUX思想を探究し、実践者として企業・政府へのアドバイザリーに取り組む。AI、スマートシティ、メディアや文化の専門家とも意見を交わし、人と社会の新しい在り方を模索し続けている。 著作『アフターデジタル』シリーズ(日経BP)は累計22万部。2022年刊行の『ジャーニーシフト』では、東南アジアのOMO、地方創生、Web3など最新事例を紐解き、アフターデジタル以降の「提供価値」の変質について解説している。 ニュースレター「After Digital Inspiration Letter」では、UXやビジネス、マーケティング、カルチャーの最新情報を発信中。