関連記事:

開学10周年、秋田公立美術大学の現在 vol.1 「ものづくり」の社会的役割

工芸専攻陶磁器領域・大西珠江さんインタビュー 日本最古で最新の芸術大学 vol.4

図工の今を訪ねて vol.1 図工専科教員・山口秋音さん

作ることと生きること

安藤郁子氏(以下敬称略):秋田公立美術大学ものづくりデザイン専攻で陶芸の教員をしています。人の手で物が生まれてくることや、人と人との関係性から物が生まれてくることを「対話」として捉えていて、そのあり方について学生と一緒に考えながら毎日を過ごしています。

学外では個人での作家活動に加えて、「アートリンクうちのあかり」というNPO法人の運営もしていて、障がいのある人が自由に表現できる場づくりの活動をしています。

大西珠江氏(以下敬称略):秋田公立美術大学のものづくりデザイン専攻出身で、在学中に安藤先生に教わっていました。2023年に京都市立芸術大学の大学院工芸専攻陶磁器領域に進学し、2025年に修了しました。現在はアーティストの西條茜さんのアシスタントをしながら、ガラス・土の素材表現と自身との関わりを意識した制作活動をしています。

山口秋音氏(以下敬称略):私は学部・院ともに武蔵野美術大学の油絵学科の出身です。在学中に「一応、受けておこうかな」と軽い気持ちで教員採用試験を受験したら合格してしまい、働き始めたら意外と仕事が面白くなってきて、結局今に至るまで小学校で図工の教員をしています。

この仕事をしていて感じてきたことは、美大で制作を通して学んだ「美術」と、図工の現場で「美術」とされているものの間に分断があるということです。それが何なのかを研究したいと思い、2023年に東京学芸大学の大学院に入学し、論文を執筆しました。今も仕事と研究の両方を続けています。

(大西氏の写真はご本人提供/その他は筆者撮影)

安藤:「美術」をめぐる分断とは、どんなものでしょうか?

山口:たとえば、文科省が定めている学習指導要領では、図工という教科の独自性として「形や色」が示されています。でも、美大の制作では、「美術」の領域は「形や色」に留まるものではないと学びました。それこそ安藤さんが仰っていたような「人と人との関係性」が表現になることもあります。しかし図工ではその領域が「形や色」に限定されている。そういったことを分断として感じてきました。

安藤:たしかに、そういうギャップがありますね。そういう意味では、「美術」という言葉自体にも狭さを感じるかもしれません。現代美術には現代美術の文脈があり、「こういう入口が必要」みたいな空気がある。でも私は秋田に住んでいるので、そうした情報が常に入ってくるわけではないんです。そうすると、アートの中心から少し離れることで、日々の実践の比重が相対的に大きくなっていく。

私が関心をもっているのは「生きている実感」です。たとえば、自然や風など、抽象的で大きなテーマで制作をしている学生がいました。でも、制作の途中で家庭のことや介護の話題がもち上がり、畑仕事をしているお母さんの話も出てきたりして、気がつけば「自分の目の前の暮らし」から作品を作るようになっていったんです。

それはテーマが矮小化したというわけではなく、むしろ自分の実感に近づいていった結果、作品が深まったのだと感じました。その様子を見ていて「どこに制作の起点を置くか」は人によって本当に違うんだなと思ったんです。

私の場合は「手で触れること」が制作の入口になります。自分の身体で触れられる範囲のことを、自分事として受け取りながら、そこにどんな美を見出せるか──その営みが表現につながっていくと感じるんです。

大西:「目の前の暮らし」に関していえば、私の場合、卒業後の生活が想像していた以上に大変でした。学生の頃は、作りたいものがあれば作れる環境があって、素材に触れたいと思えばいつでも触れることができました。でも社会に出ると、生活や仕事が押し寄せてきて、「作りたい」と思っても、当たり前に触ってきたガラスや土との距離が急激に遠のいたんです。

そこで発想を変えて、ガラスや土ではなく写真や言葉など、今手の届く範囲で表現をしてみようと少しずつ始めています。生活や仕事を抱えながら、それでも表現する道を選んできた方々に対し、心から尊敬の思いが湧く日々ですね。

山口:私もずっと「制作を続けたい」と思っていましたが、働き始めてからは忙殺されて、小さなドローイングくらいしか描けていません。美大にいると「制作し続ける人=正しい」という価値観が醸成されるので、制作できていない自分は間違っているように感じられて、とても嫌でした。美大で制作していた過去の自分と、学校現場で仕事に向き合っている今の自分とが分断されてしまったんです。

研究を始めた理由のひとつには、分断された自分をつなぎとめたかったからという点があります。アートと教育が断絶しているように思ってきましたが、それと同じ溝が自分の中にもあった。だから研究を通して、その隔たりをゆっくりとでも埋めていきたいと考えたんです。

なぜ、手で触れる必要があるのか?

安藤:私にとって、ものづくりは「作る」というよりも、「生まれてくる」「立ち上がってくる」という感覚に近いです。土と自分の身体が出会い、触れ合うことで、手が自然に動いて、そこに形が現れていく。土には可塑性があって、自分が働きかけると応えてくれる。素材と身体のあいだに形が生まれる、そういう感覚がずっとありました。

大西:私は土に触れることで、自分の中にある言葉にならないものが動き始める感覚があります。「ただの素材」といってしまえばそれまでですが、触れていると「自分が生きている」という実感に近いものが生まれてくるんです。土は乾燥したり、焼成したりすることで形も質感も変わります。そのプロセスには、「ただの素材」以上の存在感があって、自分と自然が対話しているように感じます。

粘土って、子どもが最初に触る素材のひとつでもありますよね。けど、大人になるにつれて触れる機会がなくなってしまう。だから皆さんには「汚れてもいいんだから、まず触ってみて」といいたくなります。

また舗装された地面の下には土があるのに、普段私たちはそのことを忘れています。それを思い出すように、粘土遊びに夢中になっていたときの感覚は、土に触れれば誰でも思い出せると思うんです。

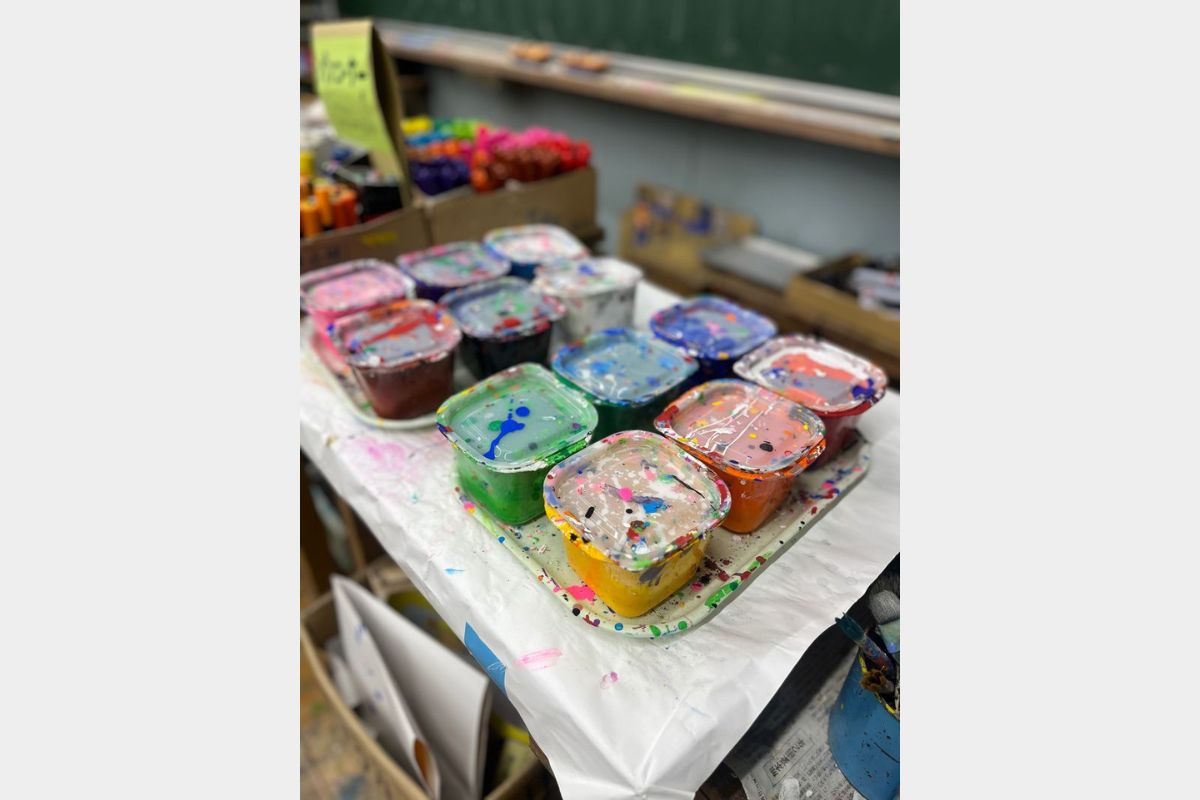

山口:図工の授業でも「触ること」は重視しています。図工は「まずやってみる」ことを大切にしている教科です。だから、材料に出会い、触れる時間は意図的に確保しています。

たとえば土を使う授業でも、最初から「これを使ってね」と教師が土を手渡すのではなく、一人ひとりがスコップ片手に土を集めて、場所によって色が違うことに気づいたり、ふるいにかけて手触りの良さを感じたりする。そういう時間があると、材料との関係性が変わるんです。

他にも、たとえば2年生の授業で「綿でふわふわなお友だちを作ろう」という題材に取り組んだことがあります。最初から使いやすいサイズに綿を切って手渡すこともできますが、敢えて大きなロールの綿をそのまま持ってきます。すると子どもたちは、綿をかぶったり、寝てみたり、マフラーにしたりと、まず材料と遊び始める。そのあとで「なかよしになった綿でふわふわなお友だちを作ろう」と提案すると、その綿はただの材料じゃなく「大好きな何か」に変わっているんです。そういった姿はとてもかわいいです。

アリ編集長:僕はTDとは別に、クルマのデザインに関わる仕事もしています。実際の現場では今でもフルサイズ、つまり1/1のクレイモデルを使ってデザイン検討をしています。バイクであれ、クルマであれ、バスであれ。そこには「クレイモデラー」という専門職がいて、機械で削ったあと、最後は必ず人の手で触りながらデザインを詰めていきます。

彼らは常にクレイモデルを「触る」ことで面を確認している。目で見るだけでは分からない、わずかなうねりや張り、緊張の抜け具合を、手で読んでいるんです。「触ること」で得られる情報量は、圧倒的に多い。だからこそ、最終的な判断は必ず人の手に戻るんだと思います。

自由に発言する場

安藤:私は作家としてより、一市民として、様々な生きづらさや傷を抱えて生きる人のことをよく考えています。というのも、人は安心できる場がなければ声を出せないからです。自由に発言したり表現したりするためには「ここではなにを言っても大丈夫だよ」という前提が保証されている必要がある。その安心感があって初めて、人はのびやかに表現できると思うんです。

そう考えるようになった背景には、私自身の経験もあります。たとえば女性であるというだけで役割を押しつけられたり、意見を言いづらい空気に置かれたり。そういった抑圧を体験する中で「自由に発言することは、当たり前のことじゃない」と気づきました。だからこそ、大学でもNPOでも、表現したい人が安心して声を出せる場を作りたいと思って活動しています。

山口:小学校でも、まずは図工室が「安心して表現していい場所なんだ」と子どもたちが感じられるように環境づくりを心がけています。

ただ、自由とは一言で表現できるほど単純なものではないとも思います。たとえばロシアによるウクライナ侵攻が起こったとき、ある子が「ウクライナがんばれ。ロシア死ね」という言葉を作品に書きました。その子なりに感じたことを「自由に」表現したんだと思います。でも、世界はそんなに単純ではないですよね。

子どもたちには、小中高と成長していくなかで、制作を通じて世界の複雑さに少しずつでも出会っていってほしいと思っています。私自身、学生時代に東日本大震災が起きて制作に迷うことがありました。その葛藤が今の教育活動や研究につながっています。

大西:「自由」って、何でもしていいという意味ではないですよね。自由に作るには、覚悟や責任も必要になる。だからこそ制作は面白いし、難しいわけで。

私は異素材を組み合わせて制作をしていますが、実際に取り組んでみると壊れやすかったり、思い通りにいかなかったりすることばかりです。そのとき「なぜ組み合わせたいと思ったんだろう」とか「この素材を通して私は何をしたいんだろう」という本質を問い直すことにつながっていくんです。答えをすぐに見つけることが目的ではなく、その問いを抱えたまま素材に触れ続けること。その問い続ける時間にこそ、制作する意味があるのかなと最近感じています。

なぜ、ものづくりなのか?

アリ編集長:ぼくは「作ることは自分と対話する方法」だと思っています。人と話すだけでは辿り着けない、自分の深い部分に触れるには、手を動かしながら考えるのがいちばんいい。時代が変わっても社会が変わっても、その本質はきっと揺るがないですよね。迷ったとき、立ち止まったとき、何かを作っていれば、自分の感情が手のなかで整理されていく。だから、これからものづくりの世界に来る人に対しては「作ることはいいぞ!」と力強く言いたいですね。

安藤:私の場合、ものづくりを特別なものとして捉えていないところがあります。料理したり、喋ったり、手紙を書いたり、そうした行為もすべて表現ですし、人は昔から「何かを作り続けながら生きてきた存在」だとも思うんです。

ただ、自分のやっていることに価値を感じられない瞬間もあります。でも、人と比べて自分の表現には価値がない、と思う必要はないと思います。お互いの違いを認め合いながら、その違いを喜びとして受け取れるのが、美術の素晴らしさだと思っているんです。そう考えると、ものづくりは人の生を豊かにするものなんだなと改めて思いますね。

大西:美大にいた頃、「作品=自分」のように感じてしまい、苦しくなることがありました。評価されなかったり、誰かに批判されたりすると、自分自身が否定されたように感じてしまう。でも、あるとき友人に「ゼロから何かを作れることはすごいことなんだよ」と言われて、はっとしました。

そこから「他人の評価ではなく、自分の想いを大切にしよう」と割り切れるようになったんです。今まさに、作ることが大変だと感じてしまうことがあります。でもその思いを抱えながらも、表現することに向き合い続けることにこそ、私の本当の願いが見えてくるのではないかなと。なので、仕事にするかどうかよりも、「共に生涯を生きてくれる存在」として、これからもものづくりに向き合い続けたいと思います。作ることに悩む人がいたら、「迷ってもいいし、迷うからこそ作っていいんだよ」と伝えたいです。

山口:義務教育における図工や美術は、やりたい子だけを対象にするものではありません。すべての子どもたちに向き合う必要があります。なので、なぜものづくりをするのか、なぜものづくりを教えるのか、という問いには日々直面しています。とても難しい問いですが、今のところ、自分をつくり変え、世界の見方を変えるためかなと考えています。

世界には、災害や戦争など、答えのない問題が溢れています。自分自身を一義的に固定していては、苦しい時代にあると思います。そのような時代にあって、制作を通して自分自身を変容させていくことができる図工や美術は大きな意味をもつのではないでしょうか。制作を通して自分をつくり変えていくことで、同時に世界の見え方も変わるからです。

ものづくりをする理由を問われたら、この複雑な世界を生きていくためと答えたいと思います。それは少し苦しいけれど、とても楽しいことだと伝えたいです。

安藤郁子(あんどう・いくこ)

青森県弘前市生まれ。秋田公立美術大学ものづくりデザイン専攻教授。NPO法人アートリンクうちのあかり代表理事。2007~2012年にかけて「魅せられる・・・今、注目される日本の陶芸」展(滋賀県立陶芸の森、ニューオータニ美術館)が日本、フランス、アメリカを巡回。2019年には「BREAKING THE CEILING: JAPANESE WOMEN IN CLAY Lacoste/Keane Gallery」(Lucy Lacoste Gallery、ボストン)、2021年には「うつわの未来へ」(益子陶芸美術館)に参加。その他個展、グループ展多数。

大西珠江(おおにし・たまえ)

2000年生まれ。2023年に秋田公立美術大学を卒業後、2025年京都市立芸術大学大学院美術研究科工芸専攻陶磁器領域を卒業。生命の起源や動植物の造形をモチーフとして、主にガラス・土素材を用いて制作している。素材と触れ合い、「対話」を行う中で見出した「素材の魅力」や「素材間の境界にある曖昧な表現」を捉え、形にすることを目指す。

山口秋音(やまぐち・あきね)

武蔵野美術大学大学院造形研究科を修了後、都内小学校において図工専科として勤務。その後、東京学芸大学大学院教育学研究科を修了し、現在は東京学芸大学個人研究員も務める。美術教育とアートの接続を主なテーマとして研究に取り組んでいる。