当記事では取材・執筆時点での名称に基づき、京都造形芸術大学と記載しています。

京都造形芸術大学の『フィールドワーク』が投げかけた問い 前編:リサーチと制作の一体化

関連記事:【編集部トーク】美大による展示の常識を超えて 京都造形芸術大学の『フィールドワーク』を考える

作品と作者を結ぶ「当事者意識」

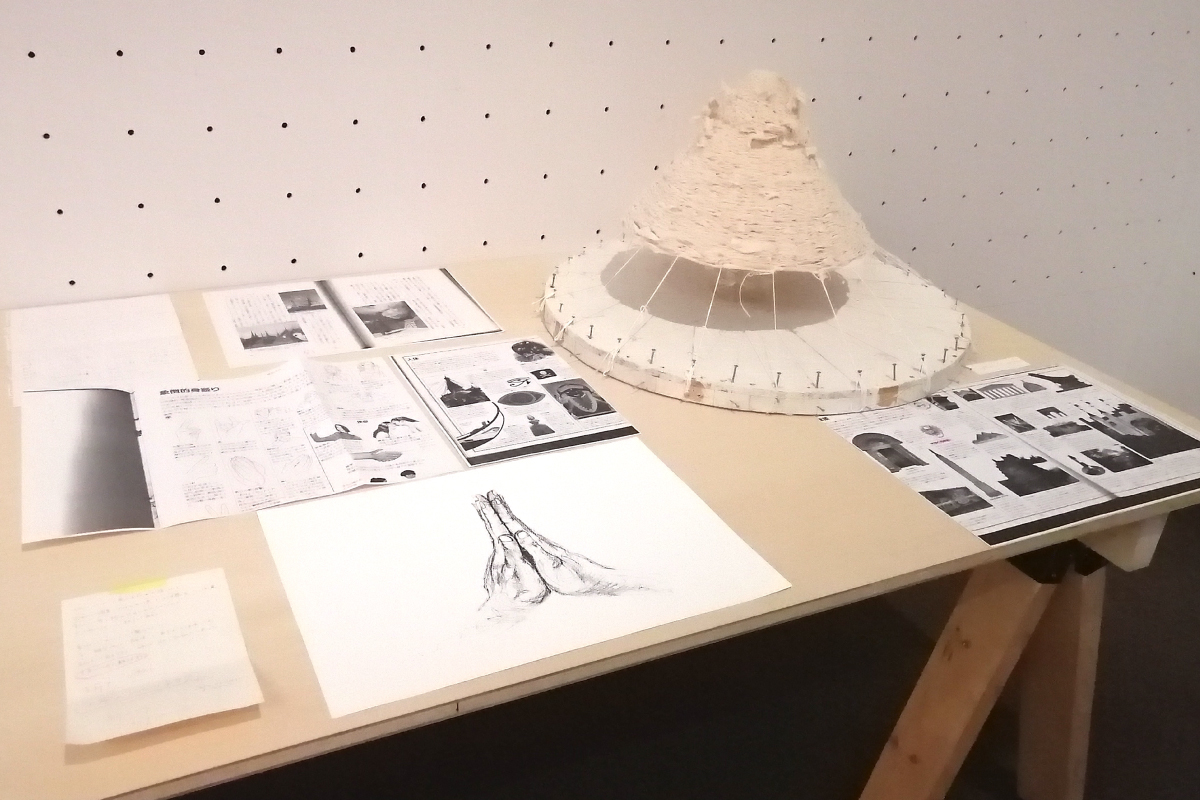

会場は大きく2つのブロックに分けられていた。一つ目のブロックは、綿密なリサーチに裏付けられた石黒健一による《石貨の島と我が彫刻》の展示から始まったのに対して、もう一方のブロックの入り口には、展覧会のメインビジュアルにも採用された本田莉子による巨大な布製オブジェ《儀式のように織る──大漁旗3.11──》が展示されていた。

石黒作品のキーワードが「リサーチ」だったとすると、本田作品のキーワードは「当事者意識」かもしれない。というのも、本作のために彼女が選んだ取材先は、自身が生まれ育った福島だったからだ。

2011年に震災が起きたとき、本田はまだ中学生だった。そのときは喪失感と無力感の中でただ「祈る」ことしかできなかったという。しかし美大生になり、アートを通して社会にメッセージを投げ掛けることを知った本田は、故郷である被災地を改めて巡り直すことにした。そのさなかで出会った漁船の大漁旗から、彼女は「復興に向けた祈り」を感じたという。

そこで本田は、いわき市の人々との出会いをもとに大漁旗を集め、集めた旗を細く裂き、円環を描くように織り込んでいきながら合掌型のオブジェを制作することにした。

この作品の魅力は、「祈り」を表現したオブジェであるのに加えて、作品制作そのものが「祈り」の意味をもっているところにある(作品タイトル「儀式のように織る」にも、そのことが示されている)。

2011年にはただ「祈る」ことしかできなかった作者が、アートを用いて祈りを普遍的な表現に昇華できるようになったさまからは、率直に勇気づけられる想いがした。そんなことが可能になったのも、未曾有の大災害を作者自身の問題として捉え直し、当事者意識をもって対峙できたことによるのだろう。

個人的な体験を捉え直す

災害という大きな出来事を当事者意識を持って捉え直した作品はほかにもあった。山本友梨香の《はこぶね》だ。

大分出身の山本は、2017年に台風によって故郷の津久見市が洪水被害を受け、変わり果てた姿を目撃した。いつまでも続くと思われた日常のもろさに衝撃を受けた山本は、自然のもつ二面性、発展と衰退を繰り返す文明の両義性、人類の進歩がもたらす環境破壊などへ関心を抱くようになったという。

そうした関心の先に山本が辿り着いたのが本作だった。巨大なボートの上に古い機械やスクラップが積み上げられた《はこぶね》は、ただ眺めるだけのオブジェではなく、ボートとして実際に水上に浮かべることができる。近代化を象徴する工業製品の加重によって、《はこぶね》は「沈没していく島なのか」それとも「文明の断片を再構成し新しい海原へ向かう生物なのか」、見る者へ静かに問い掛けている。

どんなアートにも作者の個人的な動機や想いは存在するものだが、作者個人の当事者意識が、これほどまでにリサーチと制作にシームレスに接続されていることは(少なくとも学生レベルでは)あまりない。

しかし、単にモノが置かれているだけの展示では、そうした意識に気付くこともできなかったかもしれない。たとえば、山本の作品においては、実物の《はこぶね》のオブジェと、それを水に浮かべた様子の映像が一緒に展示されていたことが大きな役割を果たしていた。このように本展では、さり気なくも最大限に、作品のポテンシャルを引き出すキュレーションが随所で導入されていたのである。

「フィールドワーク」という行為そのものの解釈

興味深い展示が続くなかで、ひときわ異彩を放っていたのが、梶原瑞生の《罰せられた放蕩者または》と《Simple and flat, but not too slow》である。

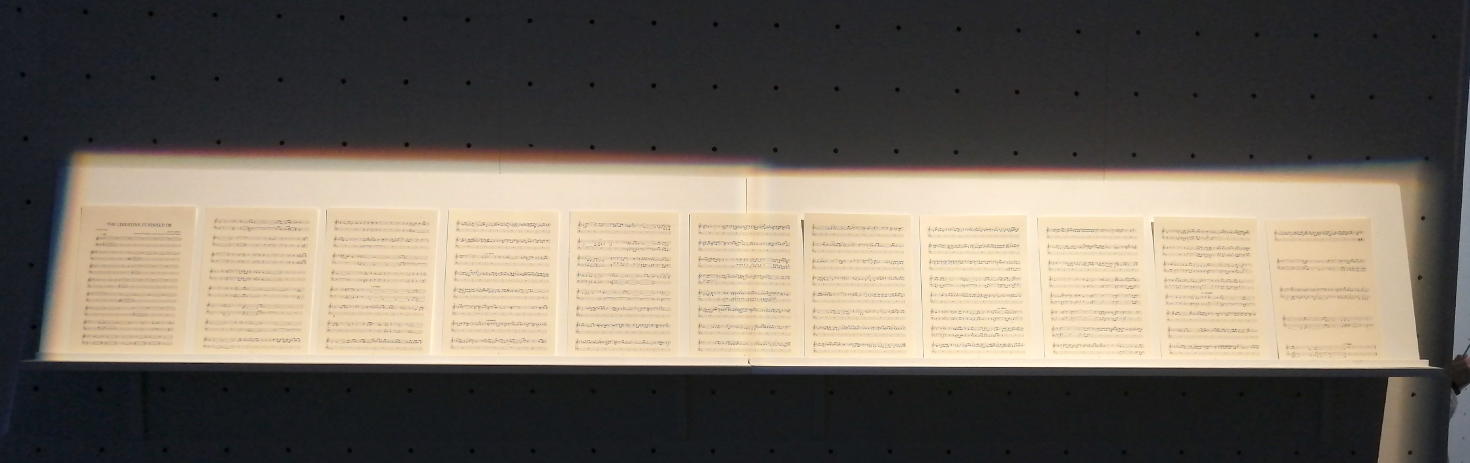

「音と距離の関係」に関心をもっている梶原は、制作にあたって、モーツァルトのオペラ「ドン・ジョヴァンニ」の作曲エピソードに注目した。その内容は、1787年のドン・ジョヴァンニ初演間近、モーツァルトが未完の草稿を抱え、ウィーンから演奏会の行われるプラハへの道中で曲の構想を練ったというもの。梶原は当時の状況を想像しつつ、ハーモニカでドン・ジョヴァンニを演奏しながら、実際に自転車でウィーン・プラハ間を移動してみた。

ドン・ジョヴァンニの序曲は292小節から成るのに対して、ウィーン・プラハ間の距離は289キロメートルある。そこで梶原は1キロにつき一小節を奏でることにしたそうだ。総演奏時間は17時間にも及んだが、序曲の本来の長さは6分であるため、移動時の映像は6分に圧縮される形で展示されていた。

こうした説明からもわかる通り、梶原のアプローチはこれまでに紹介してきた作家たちとは少し異なる。自身の実体験を出発点にもつ本田や山本に対して、梶原の場合はやや突拍子のないアプローチを行っているように思われるかもしれない。

しかし、実際にハーモニカ演奏とともに流れゆく田園風景の映像を眺めていると、なんとも形容しがたい感情にとらわれた。映し出されているのはシンプルな「移動」の風景だが、そこに映る光景が、かつてモーツァルトが作曲しながら眺めたであろう景色だと思うと、それが(BGMとして聴こえてくる)楽曲にどのような影響を与えたのかについて考えずにはいられなくなる。

この作品で行われた「フィールドワーク」とは、ウィーン・プラハ間の「移動」であり、ドン・ジョヴァンニの「演奏」でもある。フィールドワークという言葉からは、情報収集のためのインタビューやリサーチを想像してしまいがちだが、「移動」や「演奏」と一体化した梶原の作品を見ることで、改めてその行為の奥深さについて思いを馳せることになった。

研究発表の中に見えたもの

そして本展をより豊かにしていたのは、2つの研究発表だった。1つは「京都造形芸術大学 大学院グローバル・ゼミ」の資料展示、もう1つは京都造形芸術大学ウルトラプロジェクト+慶應義塾大学SFC松川研究室の共同研究である《生きる建築》。

まず大学院グローバル・ゼミのコーナーでは「RESONANCES:現代美術の動向展・リサーチ」に関連するリサーチ・資料が展示されていた。同研究は京都造形芸術大学大学院グローバル・ゼミ初の共同研究として、美術史において重要視されている「現代美術の動向」展(京都近代美術館、1963-1970)を取り上げたものだ。

「現代美術の動向」展が開催された7年間は、経済の高度成長期にあった日本社会が、1964年の東京オリンピックから1970年の大阪万博に向けて、大きな変革を迎えていた時代だった。また国際的な美術の動向としては、ポップアート、コンセプチュアルアート、ミニマルアートなどの多様な表現が拡がった時期にもあたる。

このリサーチでは、当時の日本における現代美術の状況を、出展作家および作品、展示風景写真、掲載記事、作家インタビューなどから紐解いていた。そして最新の「現代美術の動向」が、現代のアートとどのように共鳴しているのかが考察されていた。

例えばプロジェクトの一環として撮影された参加作家へのインタビューは、フィールドワークという手法を(制作ではなく)研究において「正しく」用いたケースになるだろう。

一方、《生きる建築》は、2019年5月から実施された学内プロジェクト「New Villagescape of Extreme Environments」の研究プロセスと成果の発表だった。誰もが「つくる・つかう」プロセスに参加できる建築の実践や模索を行う「dot architects」と、アルゴリズミック・デザインを専門とし、都市や建築へ独特のアプローチを行う「SFC松川昌平研究室」が連携してディレクターを務め、京造から選抜された学生が主体となって進めたプロジェクトである。

学生たちは水、エネルギー、ゴミ、食、木、土、アート、開口部といった8チームに分かれてリサーチを進めた。現代の中央集権的なインフラに依存せず、地域の気候風土に基づいた自律分散型の建築について考えるという取り組みだ。

筆者が訪れたときはちょうど学生による発表会が行われており、来場者と学生が肩を寄せ合ってその様子を見学するなど、生きた研究のプロセスそのものを垣間見ることができた。

まだまだレポートで触れきれなかった作品は多い。

無数のオブジェの組み合わせから抽象化された「風景」を表現した山本奎の《終わりのない事について》。

トーテムを参照しながら生物の脊椎をシミュレーションし、塩ビパイプで作り上げた風間大槻の《聖別儀礼》。

消えゆく「野焼き」の光景の記録とともに、古くから農耕と対であった野焼きによる「土器」を制作した人見詩央里の《ある風景》。

自ら重機を操って白川砂の産地から産業廃棄物の山に埋もれたモノを掘り返し、枯山水をモチーフとした作品に仕上げた川上春奈の《侵食の山》。

何軒もの町工場を取材し、利用目的のない不思議な機械を数十種類も制作した高田美乃莉の《装置No.5》《装置No.6~》。

内納耀平・椿野成身による画家・建築家ユニット「201 artects.」が手がけた、錯綜する都市の表象を表現した《Raum Painting for Tokyo》など、どの学生の実践もそれぞれに豊かで突き詰められたものだった。

「届けること」に正面から向かい合った美大の展示

改めてこの展覧会全体を振り返ると、同展が卒展シーズン真っ只中の東京で開かれたことの意味は大きかったように思われる。

毎年、各地の美大・芸大の実技系学科から数多くの学生が社会に輩出される。しかし、卒業後も作家として制作を続けていくのはごく一部で、美大における制作活動と社会における制作活動の間には大きな溝が横たわっているのは周知の事実だ(また、美大を出ていないアーティストも数多い)。

その大きな溝のひとつが「届けること」に対する意識ではないだろうか。美大の院生レベルになると、技術的にはプロ顔負けの学生も珍しくないが、表現の内容をきちんと届けること、作品を通してコミュニケーションすることに関して言えば、現行の美大教育にはまだ改善点があるのかもしれない。

美大の卒展では、観客に提供される情報は一律のもの(タイトル、作者名、テキストによる作品解説など)のみで、学科/メディアごとに並べられた作品をただ見せられる、というスタイルが一般的だ。本展では「届けること」がより意識されており、表現を行う作者(学生)と、それを届けようとするキュレーターと、観客の健康的な関係があるように思えた。

「フィールドワーク:世界の教科書としての現代アート」と題された本展のタイトルには「森美術館長・片岡真実氏が見出す不確定な『世界』を生き抜く15の糸口」という言葉が添えられていた。ここには、従来の美大教育のようにただ「自己」を表現するのでなく、他者としての「世界」と個々人がどのように関わりをもつのかという問題意識が設定されている。そうした前提も学生たちの取り組みに大きな影響を与えたはずだ。

今後も参加作家たちの活躍に期待しながら、美大教育のあり方について考察を続けていきたい。

参考リンク

公式サイト:https://www.kyoto-art.ac.jp/kuadannual2020/#author