以前の記事

vol.4 KUA ANNUALに見る美大展への問題提起とこれからの美大教育

社会状況の反映としての「迷宮」

2022年2月、東京都美術館で5回目のKUA ANNUALが開催された。「KUA(Kyoto University of the Arts)」の略称で知られる京都芸術大学が行う学生選抜展だ。

学外より第一線で活躍するキュレーターを招聘し、公募・選抜された学生たちがキュレーターと共同で展覧会を作り上げる。今年は100名以上の応募者から選ばれた15組18名の作家と5名のアシスタント・キュレーターが参加し、2021年12月に学内で「プレビュー展」が、2022年2月に東京で「本展」が開催された。

今年のテーマは「in Cm | ゴースト、迷宮、そして多元宇宙」。キュレーターの服部浩之氏は、このテーマ設定について、展覧会準備中に行ったインタビュー(「京都芸術大学の現在 vol.4」)の中で次のように話していた。

[今年の学生たちは]出口が見えない社会状況に対して、単純に批判するでも楽観視するでもなく、真摯に向き合っている人が多いなという印象です。そういう状態を見て、本展のテーマは「in Cm|ゴースト、迷宮、そして多元宇宙」にしました。

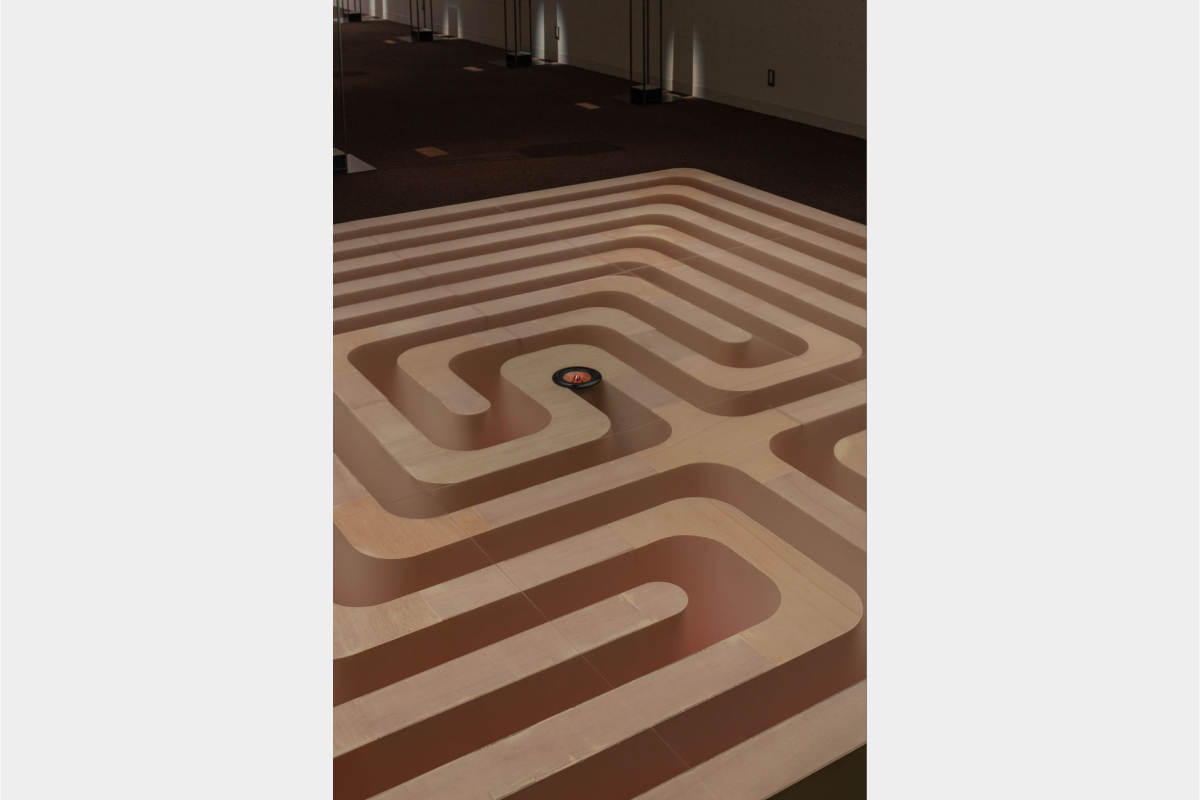

東京都美術館を訪れると、会場に入ってすぐのところに、文字通り「迷宮」というほかない物体が横たわっていた。

戸田樹さんの《貴方の中に、貴方が最も忌み嫌うものを見出す》は、迷路のように入り組んだ形状をした巨大スピーカーだ。中央からは陽気なポップミュージックが流れているが、そのスケール感と相まって、どこか不穏な印象を覚える。この作品の制作意図について、作家本人に話を聞くことができた。

戸田さんは「音楽は暴力装置になるか?」というテーマに関心があるという。作品から流れていたのは、アメリカの収容所で捕虜が尋問される際に使われていたプレイリストの一部だ。

戸田さんの中で、こうしたテーマは「音楽の起源」に対する関心とも繋がっている。諸説あるもののひとつとして「狩猟時代の弓矢から派生して弦楽器が生まれた」という仮説があるそうだ。人の心を癒やす音楽が、その始まりからすでに人を傷つける装置(=弓矢)と切っても切り離せない存在だったかもしれないという点で興味深いものだという。

各々の関心を掘り進めていくうちに、出口の見えない深みにはまり込んでいくかのような「迷宮感」が、通奏低音のように展覧会全体で流れていた。冒頭の戸田作品は、そんな全体のカラーを象徴するものだった。

展覧会という箱に穴を空ける

学生生活の大半の時間がコロナ禍に見舞われ、今後の見通しが立てづらい「迷宮」のような時代を生きる中で、一片の希望を感じさせる作品もあった。

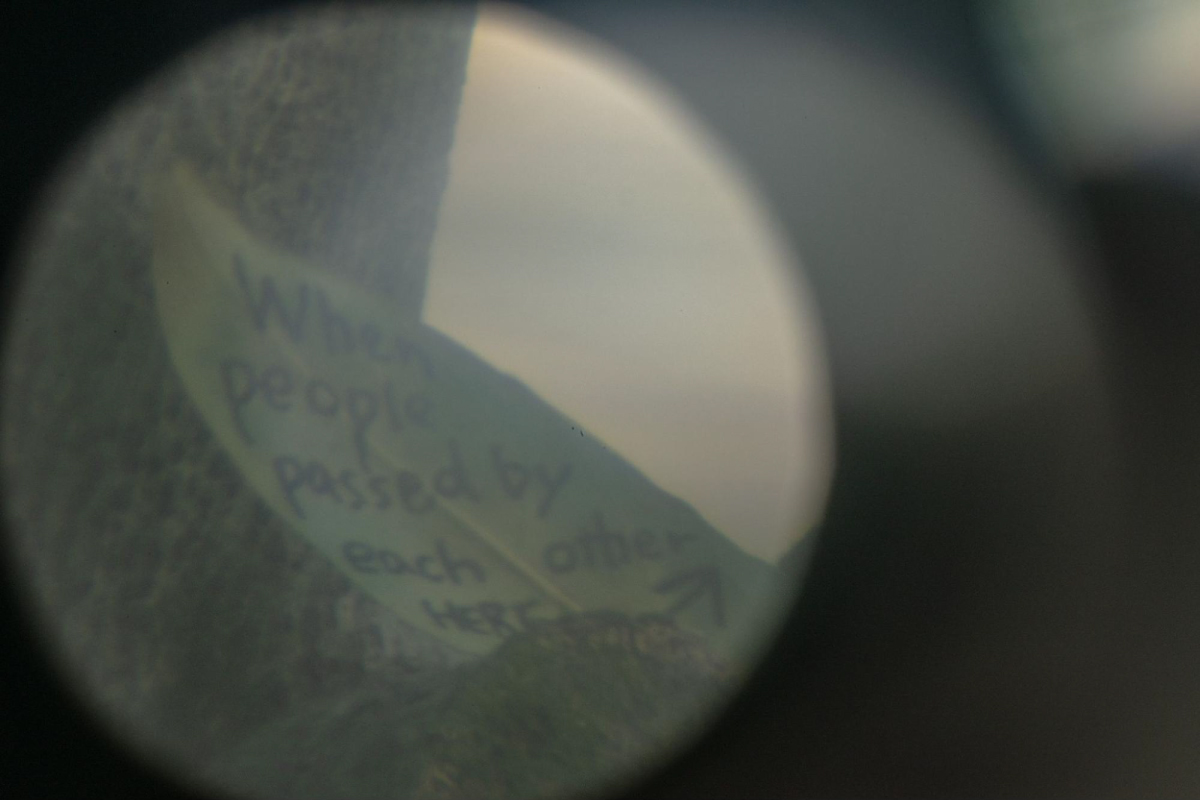

吉田コムさんの《30dBのサイン #3》は、広々とした展示室に単眼望遠鏡がひとつだけ置かれた作品だ。

望遠鏡を覗き込んでみると、屋外の街路樹にある一枚の葉っぱが目に留まる。そこには一言だけ「When people passed by each other(人々がすれ違うとき)」と記されており、望遠鏡から目を離すと、目の前には公園を人々が行き交う日常の光景が広がっている。

吉田さんはこの作品について「展覧会という箱に小さな穴を空けて、外の世界をリアルタイムで取り込むようなことをしたかった」と話す。たしかに、この作品は展覧会という「箱」の中から現実世界という「外」を垣間見させる造りになっている。そのことから敷衍(ふえん)して、先行きの見えない時代の「外」へと、想像力を広げようとする前向きな意志が伝わってくるようだった。

些末な「歴史」をどのように残すか?

TDでは2020年にもKUA ANNUAL(当時の名称はKUAD ANNUAL)の「フィールドワーク」展をレポートしている。ミクロネシアのヤップ島をはじめ、学生が国内外を飛び回るアクティブな「フィールドワーク」の様子が紹介されていた。

そのことを思い出しながら今年のKUA ANNUALを巡ると、自由な移動の制限は、今の美大生にも少なからず影響を与えていることがわかってきた。2020年に比べて学生たちの態度は内省的だが、より「確からしさ」を求める方向へと変化しているようだ。

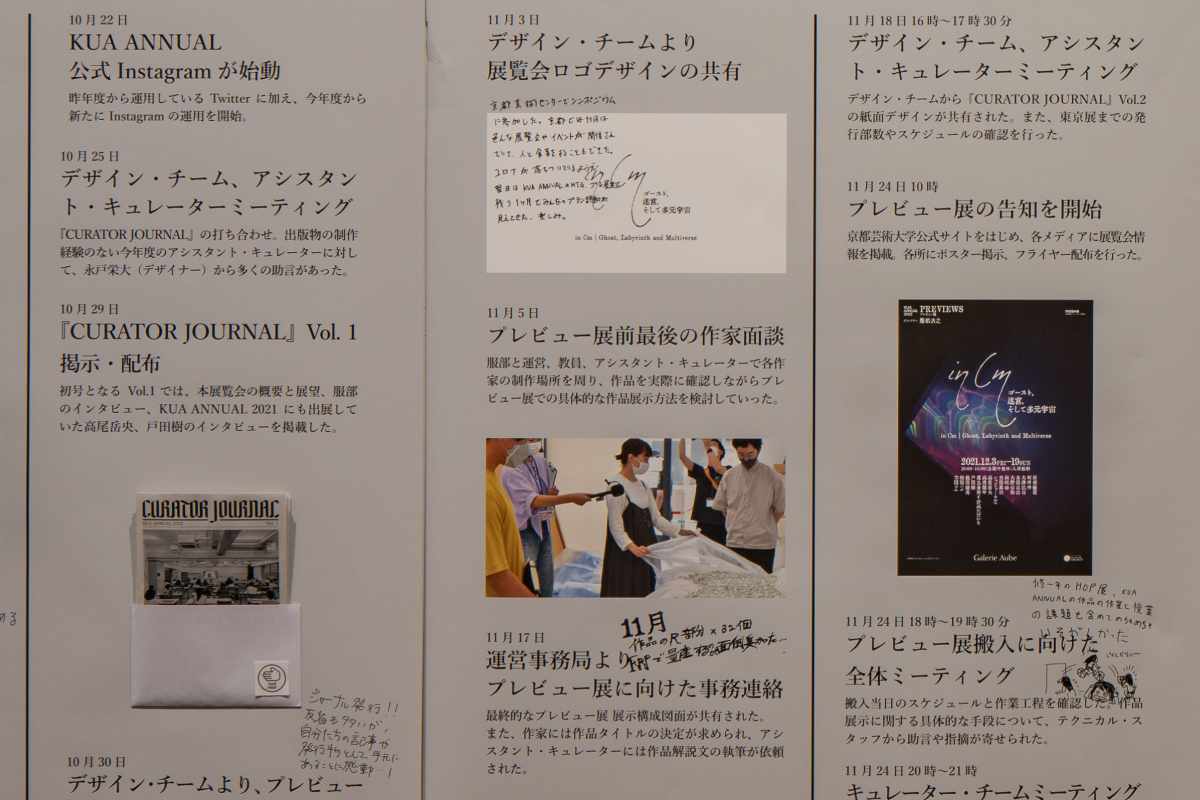

その傾向は作家だけに留まるものではなかった。会場には、アシスタント・キュレーターが作成した「キュレーター・ジャーナル」がパネル展示されていた。そこで示されるのは、2021年2月から翌年2月の本展開催に至るまでの詳細な経緯である。

アシスタント・キュレーターの阿部リサさんは、パネル展示について「展覧会ができるまでのプロセスで、普段は見えづらい人々の存在を可視化したかった」と話す。

その背景には「キュレーションとは何か?」「キュレーターの役割とは何か?」という自問自答があったのかもしれない。展覧会の準備中に行ったインタビューで、阿部さんは次のように話していた。

キュレーターとして自分ができることってなんだろうと考えています。逆にアーティストから学ぶことの方が多くて、私が彼らに何を与えられたのか正直言って分かりません。試行錯誤する中でいま私にできることは、「鑑賞者」として作品と関わり、そこから何かを掬い取り、真摯に意見を伝えることだと思っています。

本展のパネル展示で興味深かったことは、明朝体の見出しに加えて、所々に手書きの文字が印刷されていたことだ。

これらの手書き文字は、服部氏や作家たちが日常的なコミュニケーションの中で、何気なく残したものだという。年表で見出しになるような大きな「歴史」に埋もれがちな日常の些末な「歴史」。それらをアーカイブするための試みなのだろう。

阿部さんが話していた「試行錯誤する中で[…]何かを掬い取り、真摯に意見を伝えること」という言葉が思い出され、さりげない試みの中に、キュレーターとしての格闘の跡がしっかりと残されていた。

現代社会のトレースとして

展示室の最後には、今年のKUA ANNUALを象徴するような作品があった。

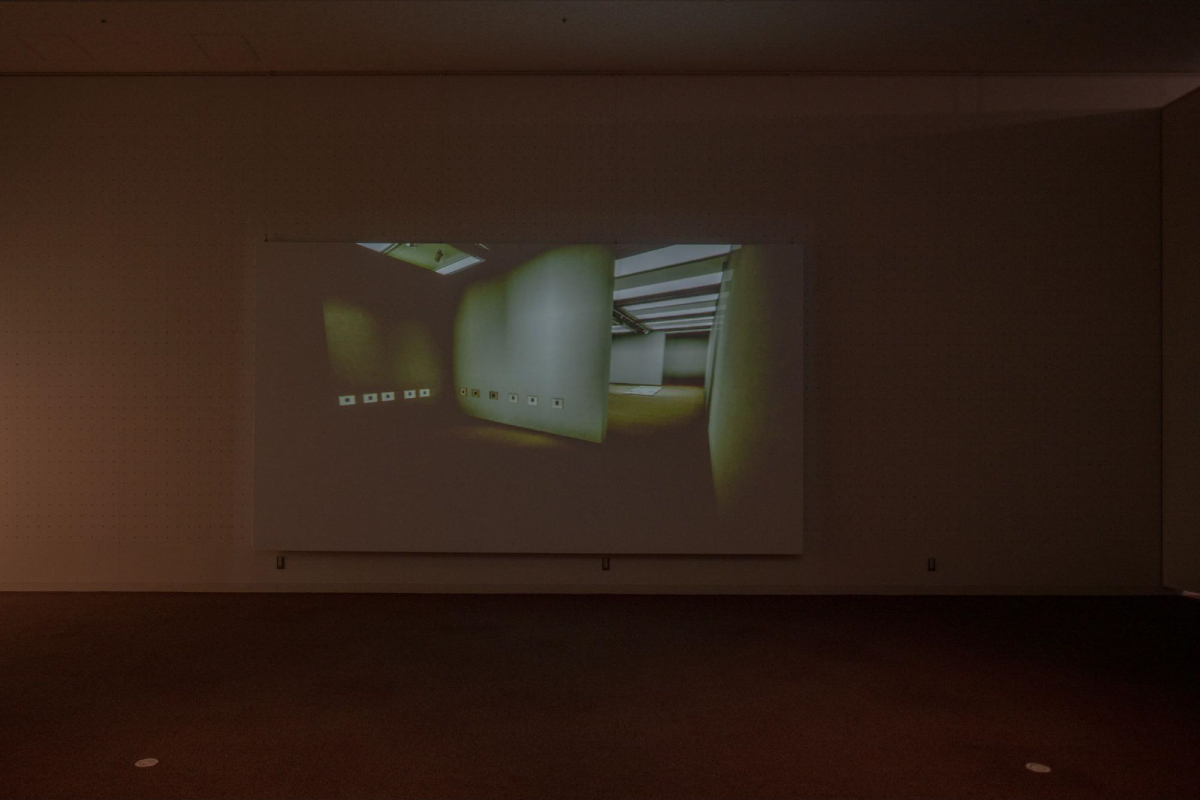

大野裕和さんの 《Unrealistic Mirrors》は、3DCGによってKUA ANNUALの展示会場全体を再現した作品だ。

3DCGやインターネット空間における表現をテーマとする大野さんは、この作品を制作するために、各作家の作品をデジタルデータとして収集したそうだ。そうして集められたデータが3D上に配置され、もうひとつの「KUA ANNUAL」が描き出されている。

一見すると、近年増加したオンライン展示における疑似体験のようにも見える。しかしよく考えてみると、この作品が会場にあるということは、展覧会が開催されるよりも前にこの仮想空間が作られたことになる。

とすると、これはKUA ANNUALの再現ではなく、現実のKUA ANNUALとパラレルに構築された「もうひとつの空間」になるのだろう。そのように考えてみると、この作品を見る直前まで眺めてきた空間との共通点ではなく、細かい差異ばかりが気になってくる。

展覧会に限らず、あらゆる物事がスマホとSNSを通じて複製・流通される時代。デジタルな情報が氾濫する現状(フェイクニュースやSNSの炎上など)に対して、この作品は道徳的な警鐘を鳴らしているのだろうか?

筆者の受けた印象はそうではなかった。むしろ、リアルとデジタルの情報が融解した現状自体を、一歩引いたところでトレースしている作品のように感じられた。

まるで迷宮の中を彷徨っているようなCG映像は、この社会状況の行き着く先の見えなさを表してもいるようで、会場を出たあとにも不思議な余韻が残る作品だった。

社会に開かれた芸術教育

以上、今年のKUA ANNUALで筆者の印象に残った作品を紹介してきた。

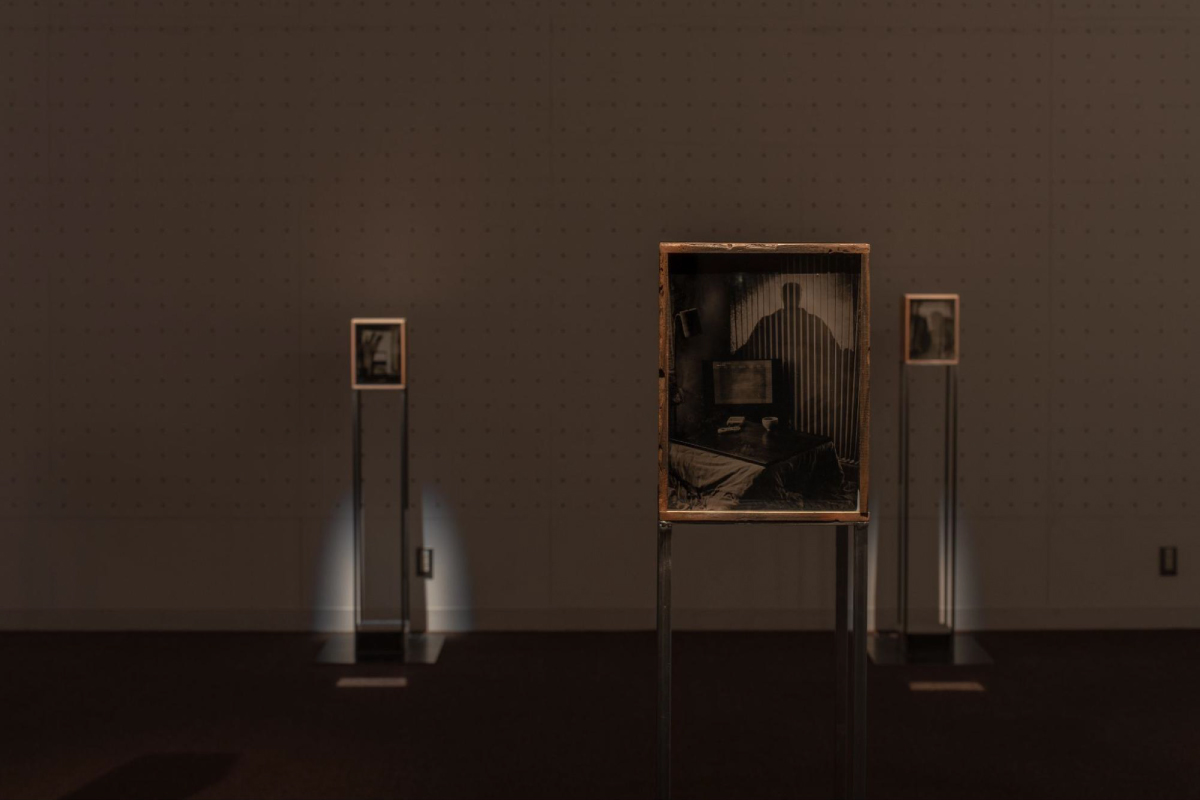

ほかにも、引きこもり当事者から送られた自身の影を作家が空間に投影し、その様子を写真で記録したシャンツァー・アルマさんの《Shadow Portrait》、自身の皮膚が写った印画紙を土に埋めて、ボロボロになった写真を大きく引き伸ばして展示した高橋順平さんの《セルフ・ポートレイト(侵食された境界面)》、東アジアで暮らすLGBTQ+の女性たちとの対話の文字起こしが、レシートプリンターによって感熱紙に印字され、その傍らで時間の経過とともに文字がかすれて消えていく様を提示した向珮瑜さんの《ええ、結構です。》など、興味深いテーマやアプローチの作品はまだまだたくさんあった。

いずれの作品にもいえることは、学生一人ひとりが自身の問題意識や当事者性と向き合ったうえでアウトプットを行っていたことだ。

今年のKUA ANNUALは、一見すると全体的に内省的な印象を覚えさせるものだったが、いずれの試みも「今」という時代や社会への応答として捉えるとしっくりくるものだった。

そのように考えてみると、インタビューシリーズの第一弾で椿昇氏が語っていた「アートを普遍的職業にしたい」という言葉や、創設者・徳山詳直氏が掲げた「社会に開かれた芸術教育」という理念など、アート・デザインを社会や日常と地続きのものとして捉え直そうとする意識が、学生個々人の作品にも反映されているように感じられた。コロナ禍をはじめとするイレギュラーな「日常」が、個々人の表現として確かに昇華されていたのだ。

2018年から5年間にわたって東京都美術館で開催されてきたKUA ANNUALであるが、実は同館での開催は今年で最後であるという。来年度からは、東京・六本木にある国立新美術館に会場を変えて、総合ディレクターに片岡真実氏、ディレクターに金澤韻氏と服部浩之氏を迎え、姉妹校である東北芸術工科大学からも学生選抜を行い、スケールアップして開催する予定とのことだ。

「社会に開かれた芸術教育」の最前線で、挑戦を続ける全国の美大・芸大の試みを、引き続き追い掛けていきたい。