「あれ、マツダの玄関に置いてあったやつじゃないか?」

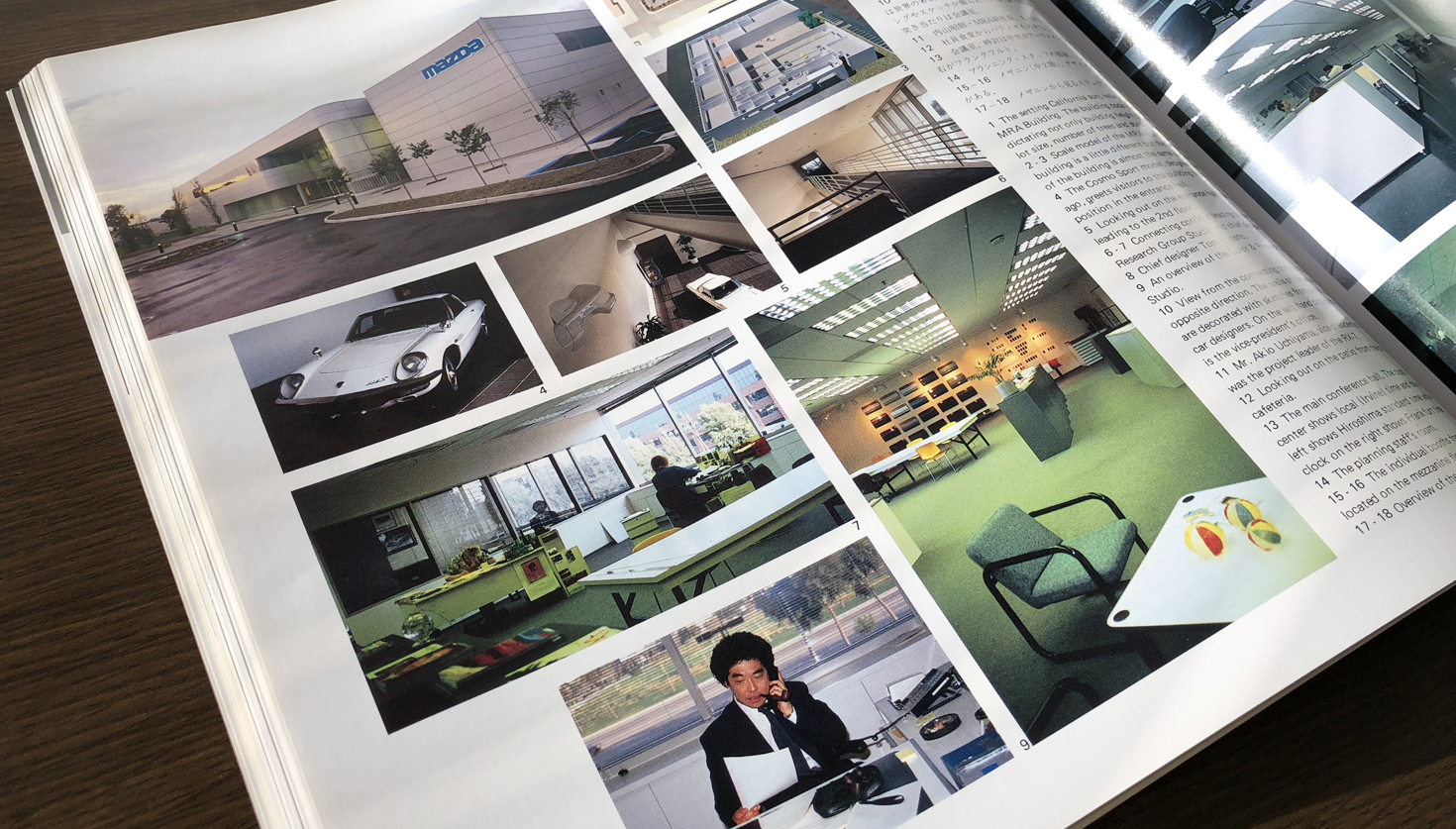

はい。1988年の終わりから89年の初め頃、量産前のプロトタイプが出来上がり、テストドライブを始めました。量産発表の1年ほど前には、「アメリカ市場から遠く離れた日本で想像しながら車を作るより、現地で作る方が良い物が出来上がる」と経営陣にも認められ、単なる駐在所だったスタジオが開発センターとしてスタートすることになりました。きちんとした建物も造ってもらって開所式を行ったのですが、その際、ミアータの量産車の型をグラスファイバーで作ってオブジェとして玄関ロビーの正面の壁に展示しました。

一般的に、メーカーは新車の発表をギリギリまで隠したがります。なぜなら、発表すると古いモデルが売れなくなり、在庫を安売りすることになるからです。僕らは開所式以降もそのオブジェをそのまま玄関に展示していたので、結果的には発売1年前から公表していたようなもの。

なぜ隠さなかったかというと、ミアータは単なるモデルチェンジではなく、これまでにない新しい車種だったので型落ちモデルのことを気にする必要がなかったからです。また、話題作りの意味もありました。雑誌などから取材を受けた際に、工場スタッフやこのプロジェクトに携わった他のメンバーの口から記事に取り上げられるような面白い裏話が自然に語られるような車であることも、実は心がけていたこと。僕自身もことあるごとに宣教師もどきな事をしていた記憶があります。

北米マツダにいらして玄関に飾られているオブジェをご覧になったお客様は、たいてい「あれは何ですか」とお聞きになります。そこで私たちは、「本社に提案してボツになったモデルです。我々の意地で、あそこに置いています」と答えていたんですよ。ところが、そのボツになった車が、後々になって販売されたのですから「あれ、マツダの玄関に置いてあったやつじゃないか?」と話題になりますよね(笑)。

そうそう、最初のプロトタイプが出来上がったときにカメラマンがやってきて「この車は日本車では初めて、どの角度から撮ってもきれいに収まる」と言われたことがありました。普通、広告用の写真を撮影する時は、その車が最も見映えする角度から撮るか、逆にカメラ映えのしない角度からは撮影しないというのがセオリーなのですが、ミアータは「どこから撮影しても映える」と。そうした様々な話題が将来的にミアータを名車に育てていくだろうとの予感がありました。

そしていよいよ発表の時。1989年2月にシカゴのモーターショーで発表した時には、通常はミアータを通勤車として使いながら週末には小変更してレースに出るというクラブレーサー・コンセプトも展示しました。

アメリカで販売が開始されたのが1989年5月。予約販売を開始したところ、販売サイドが「こんな車が売れるのか?」とすごく弱気で、アメリカで1万3千ドルというめちゃくちゃ安い値段をつけてしまったんです。相当、自信がなかったんですね。ところが爆発的に売れたものだから、その後販売サイドが値段をつり上げたり、生産サイドに色々と注文をつけてきたりということもありました。

はい。日本で販売を開始してから半年ほど経った頃でしょうか。日本で愛好者のクラブができましてね。クラブのメンバー同士が結婚し、市内パレードを行ったこともありました。日本でそれほどまでに車に愛着を持つ人たちが現れるとは思ってもみなかったので、とても嬉しかったですね。 日本人も捨てたもんじゃないと感じたのと同時に、アメリカでもヨーロッパでも同じように車に想いを馳せる人が出てくるだろうと思いました。

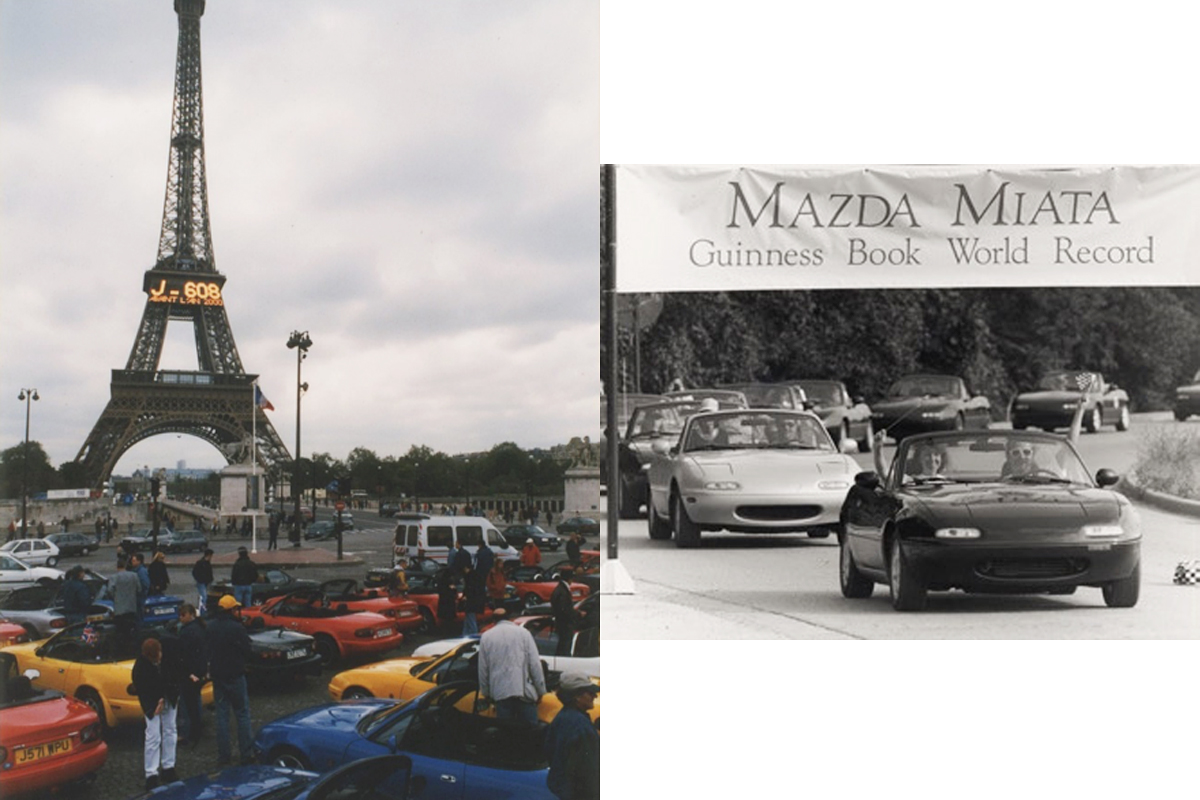

もともと企画書を作った段階で、クラブを作り、クラブ誌を発行しようという考えはあったんです。実際にアメリカでは「ミアータクラブ・オブ・アメリカ」という組織ができ、ウィスコンシンやオハイオなど、各地で200~300台が集まるイベントが開催されました。カリフォルニアで行われた時は日本から参加した人がいましたし、インディアナポリスで集会があった時は251台が集まってギネスブックのレコードにもなりました。パリのイベントは98年。このときもやっぱり200台以上が集まりエッフェル塔の下の広場が大混乱したんです。現地の警察には事前に何も伝えていなかったので最初はカンカン。途中からもう諦めて、「勝手にしろ」という雰囲気でした(笑)。

スピードスターというスタイルのモデルも作りました。スピードスターというのは窓やミッド、後ろの幌などを全部取っ払ったデザインで、世界で歴史に名を残している車はどれもスピードスターバージョンを作っています。ただ、当時のマツダにはそういうことをする社風がなく、また安全面を考えるとなかなか作れないのは分かっていました。モントレーで行われるヒストリックカーレースではフェラーリがテーマの年だったので「フェラーリに敬意を払う」口実で副社長を説得し、フェラーリモードのスピードスターを作ったんです。

※次回「カーデザイナー・トム俣野とロードスター vol.3」は1月12日(金)の公開予定です。

俣野 努(またの・つとむ)

1947年長崎市生まれ、東京育ち。成蹊大学工学部を中退し、渡米。世界的なデザイナーたちの登竜門であるアートセンター・カレッジ・オブ・デザインへ入学し学位を取得。卒業後は1974年にGMに入社。オーストラリアのGM Holdensを経て、1982年にBMWへ移籍後は3シリーズを手がける。数々の実績が評価されマツダに招かれ、初代ユーノス・ロードスター、3世代目のRX-7(FD)のオリジナルデザインなどを手がけ、マツダの開発システムにも多くの影響を与えた。 2002年から、サンフランシスコにある美術大学、アカデミーオブアートユニバーシティの工業デザイン学部の学部長を勤めている。