独特な空気が流れていたオランダの美大・ヴェルクプラーツ

そのころのオランダのデザイン界では、デザイナーのカレル・マルテンスやメーフィス&ファン・ドゥールセンが活躍していたり、ヨップ・ファン・ベネコムの主宰するデザイン誌『Re-Magazine』があったりと、自分が興味を持ったデザイン実践が数多く行われていたんです。

いわゆる日本の美大とは違う、全体的にかなり独特な雰囲気がありました。例えば校舎が昔のラジオ局に使われていた建物だったり。

講師陣にはマルテンスのほかに、アーマント・メーフィス、マキシーン・コプサ、ポール・エリマンらがいました。いわゆる学校的な授業というよりは、生徒による自主的なプロジェクトに重点が置かれていたり、外部からの実践的なアサインメントを請け負っており、学生ひとりひとりでやっていることがほぼ違うという環境でしたね。

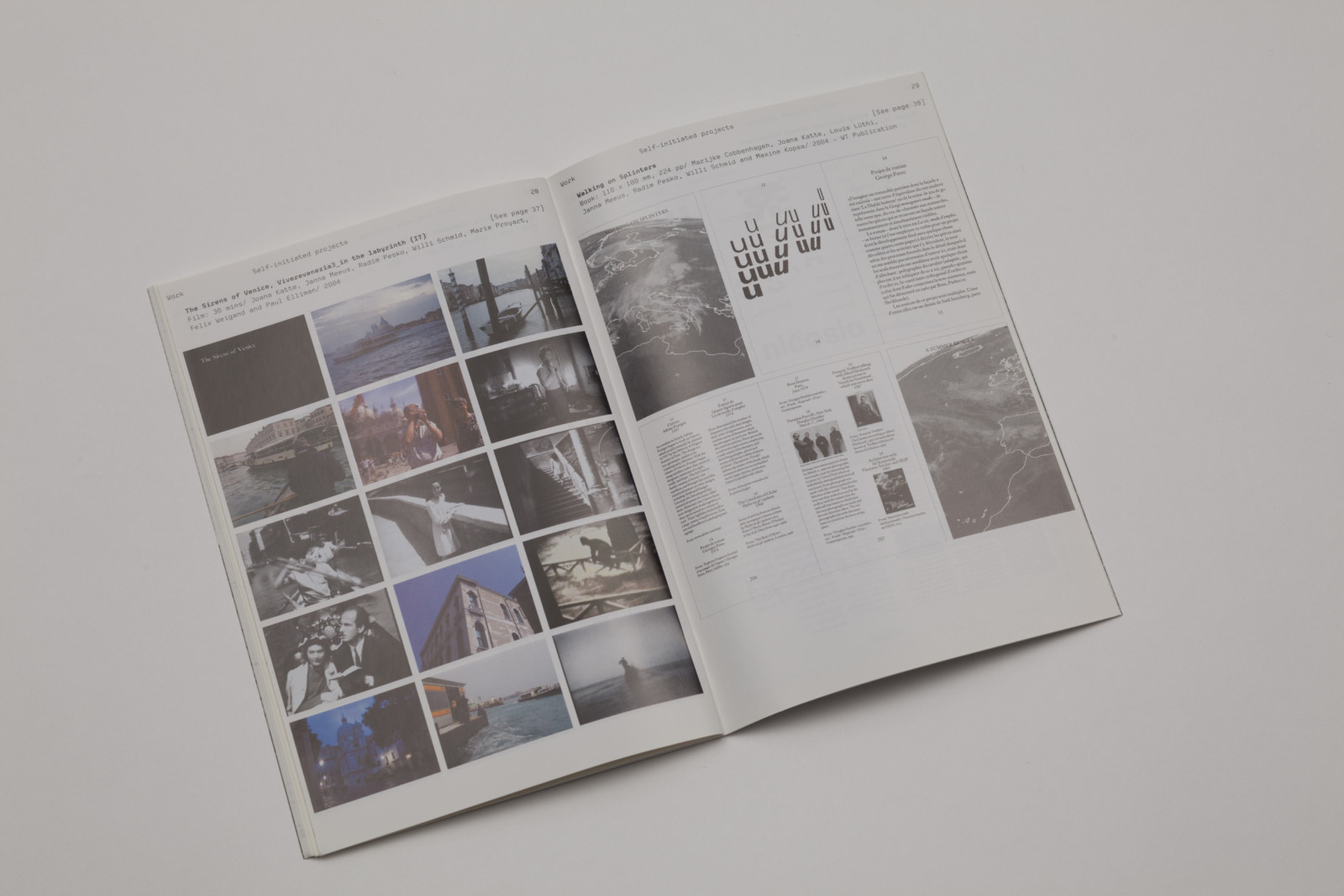

例えば、ヴェルクプラーツと同系列のダッチ・アート・インスティチュートに通うアーティストと一緒に作品集を作ったりしました。具体的には与えられた予算に応じて仕様書をつくり、実際にデザインをして、印刷所とやり取りをして作品集を納品するという流れです。 記憶が曖昧ですが、たしか予算は1,000ユーロくらいで、部数は500 部くらいだったかな。アーティストとマンツーマンでがっつり作り込みました。

Webサイト

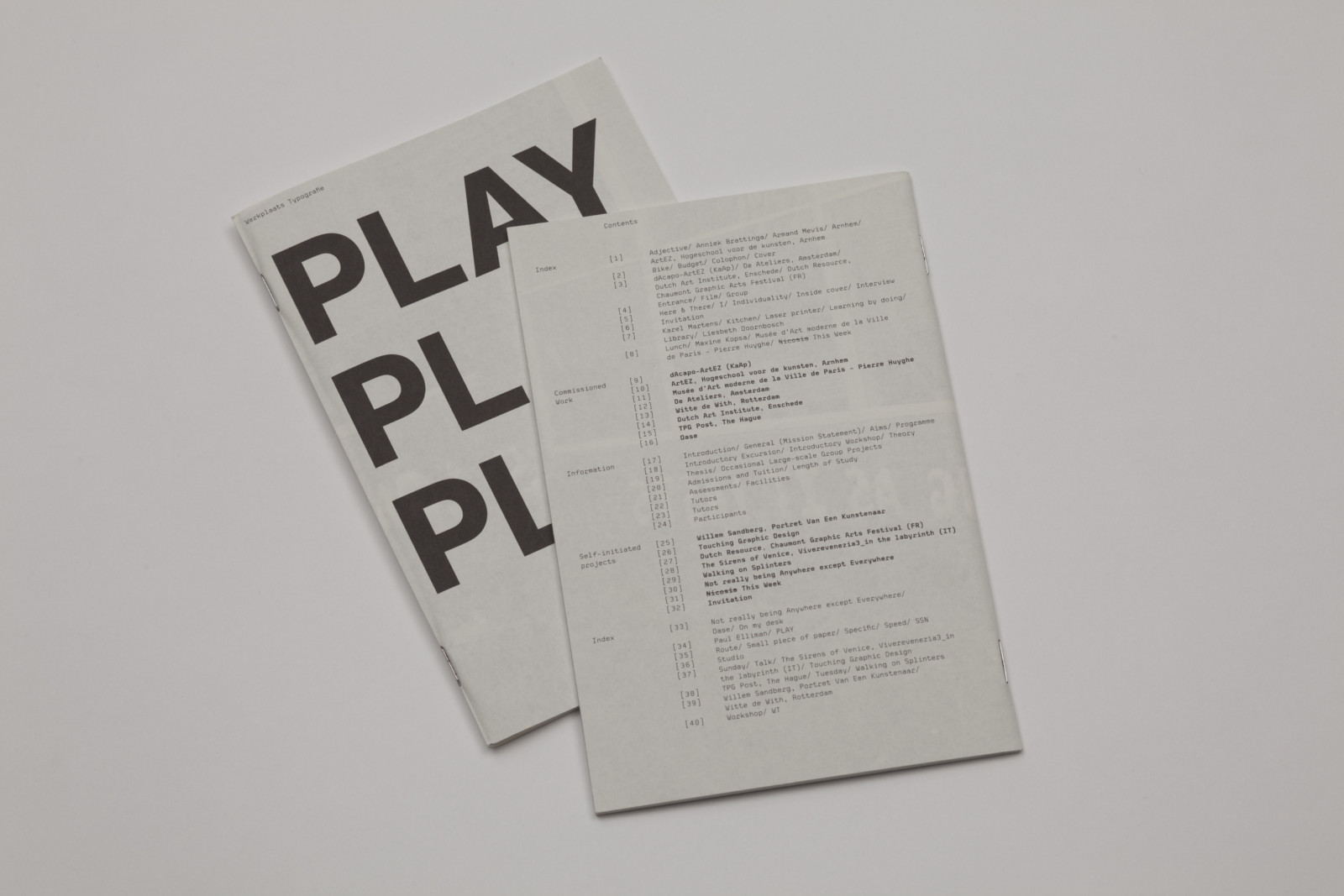

他には「ヴェルクプラーツの学校案内の制作」というアサインメントを受けて『PLAY PLAY PLAY』という冊子も作りました。

そのときは三部構成にして、AtoZでぼくがテキストを書いて、まずテキスト間のヒエラルキーを作りました。普通の学校案内って学生の作品事例だけを紹介することが多いですよね。それとは少し違う視点で、そもそもどんなコンテンツなら面白い学校案内ができるかなと考えるところから始めました。たとえば昔の学校案内のインタビューを探してその続きをインタビューしてみるなど、コンテンツとデザインを同時に考えながら作り込みました。

ショーモン・グラフィックアート・フェスティバルという、フランスの小さな町で行われているグラフィックアート・フェスティバルに学校全体で参加したことです。

机やパソコンを一式オランダからフランスまで車で運んで、巨大な倉庫の会場に学校ごと移転し、1ヶ月くらいの会期中、会場で普通に作業をして本をつくるというプロジェクトを行いました。

お客さんが入ってくるとぼくらはパソコンで作業しているわけですが、なかには話しかけてくる人もいて。後半の切羽詰まった時期になると、話しかけられるのもストレスになったりしながらひたすら籠もって本を作っていました(笑)。

当時はいろいろなものを模倣して取り入れていたんですが、あるときマルテンスに作品を見せたら「グリッドを崇拝しすぎている」と言われて、ハッとしたことを覚えています。感覚的な判断もデザインの重要な要素になると思いました。

ディテールへの気配りを徹底したschtucco時代

デザイナーの秋山伸さん率いる「schtucco」に入社しました。タイポグラフィが重要だということはオランダにいたときからよく分かっていたんですが、海外にいると日本語の組版に取り組む機会がなくなるのでまずいなと思って。

それで日本語組版に特化したデザイン事務所を探していたときに、秋山さんの率いるschtuccoと出会い、帰国後に参加することになりました。

最初の面談で「うちで働けるのは3年までだから」と言われたんです。「独立することを前提に働きなさい」と。

代表的なのは刈谷悠三さんかなと思います。刈谷さんは新宿にあったschtuccoの元オフィスを引き継いで「ネウシトラ」を構えていて、ぼくも一時期そこでお手伝いしていました。

文字の取扱いに対して、とにかく徹底していたと思います。本文をプロポーショナルなどの字詰めで組むときは、「=」や「/」などの約物も(アキが出ないように)60%くらいに水平比率を掛けていたり、あとは手動で文字詰めなどを調整していました。

そういうディテールへの丁寧な気配りが、ぼくにとっての日本語組版の基礎になっていると思います。

また、和文の書体は限られたものを使用することが多かったです。具体的にはリュウミン、S明朝、ゴシックMBシリーズ、中ゴシックなど。書体選びでデザインを強調するというよりは、それ以外の文字に関するところで精度を上げようという考えだと思います。

ほかには、印刷所に出す仕様書の作り込みの度合いも非常に高かったです。製本や紙の種類の指示、紙目の指定、色校正の回数や種類など。

そこまで作り込むと、印刷所に伝えるためだけでなく、自分たちにとってもイメージが明確になるしコミュニケーションの齟齬もなくなるので、ミスもぐんと減るんです。

フリーになってからはオランダ時代の感覚的な部分とschtucco時代の論理的な部分、両方のバランスを大切にするようになりました。

コントロールできないハプニングが仕事の糧になる

アサヒ・アートスクエアの仕事から始まりました。主に広報物や報告書のデザインをしていて、そこで仕事をしながら人脈を広げた感じですね。

デザインの仕事は「その人」の仕事への姿勢や表現に対して依頼が来るものだと思うので、ごく自然な流れで独立に至った感じがします。

独立する時期は若い方がいいと思いますが、自分の実感としては、ひとまず5年持ちこたえたらその後もやっていけるような気がします。

ぼくはいま独立して10年目くらいなんですけど、自分ひとりでできる仕事の量がもう見えてきています。

だからこれからは事務所を構えてスタッフを増やすことも考えていて、ぼくが秋山さんのところで働いていたみたいに、定期的にスタッフが巣立っていく環境を作ることができたらいいなと思います。

デザインの仕事をしていると、ひとつの方法論ですべてが片付かないことが連続します。

「こういう成功例があるからうまくいく」と思っても、実際には別のケースには適応できないことも多いですし、同じ仕事でもデザイナーによって答えが違ってきます。

だから日々の仕事の中で答えを更新し続けていく必要があると思っています。

働き方についてもそうで、終身雇用的に一点突破するというよりも、いろいろな答えを同時に持ち合わせていきながら進めていくというイメージを持っています。

独立してからはできるだけたくさんの人に会うようにしてきました。

今はネットでも雑誌でもいろいろな情報が得られますが、自分が意図してなかった情報を得られるのは、ほとんどの場合実際に人と会って話しているときなので。自分ではコントロールできないハプニングがいまは一番仕事の糧になっている気がしています。

取材後記

デザイン雑誌『アイデア』で、2016年に組まれた「ポスト・インディペンデント・マガジン」特集にも、木村さんはデザイナーとして参加している。

近年の日本のアート界では、大手ではない小規模なパブリッシャーや個人単位がつくり出す印刷物のクオリティが飛躍的に向上していると言われている。木村さんのキャリアは、はからずもこの「インディペンデント」なデザイン文化の成長とある程度重ねて考えることができるもの。今回のインタビューでもお話をうかがった『Hans Ulrich Obrist interviews』やミヤギフトシさんの印刷物シリーズなどはその貴重な実例だ。独立してからおよそ10年目という、「若手」という枠で括るにはおそらくぎりぎりのラインに立つ木村さんのキャリアを通して、ひとつの文化のうねりのようなものを感じることができるのかもしれない。

また意外にも、これまでそうした文化を支えてきた人々の生の声が紹介される機会はそれほど多くなかった。本インタビューでは、デザイナーが普段の仕事で気を配っている具体的な事柄、また仕事への姿勢のようなものを通して、あるひとつの文化の最もミクロな側面を垣間見ることができたのではないだろうか?

※木村稔将さんの作品などはこちら(Webサイト)

木村稔将(きむら・としまさ)

1978年茨城県生まれ。2006年オランダのWerkplaats Typografie (ArtEZ institute of the Arts グラフィックデザイン学科修士課程)を修了。デザイン会社「schtucco」を経て、2010年よりエディトリアル・デザインを中心にフリーランスとして活動中。